2024/10/2(水) 高崎・御嶽山神社、ようばけ~オオカミ狛犬探訪 ― 2024年10月02日 00:00

曇りや雨に挟まれた好天の予報にバイクを乗り出した。天気が好すぎて、春秋向けのジャケットでは汗をかいた。もう10月だからと夏向けのメッシュジャケットを洗濯したというのに、今日はまた30℃超えとは。

行き先はまず、オオカミ像の情報をキャッチした高崎の御嶽山神社。

⇒ グーグルマップ

11時前に出発し下道を1時間40分ほど、路地に入り込んでマップの示す地点に到着。門前に「三鏡講教會所」の石柱(側面は「明治廿八年十二月建之」)の建つ空家がそれらしい。

横から庭を覗くと石碑が見えるが、草ぼうぼうで踏み込むのは躊躇われる。路地を回ってみると「御嶽山神社入口」とあるものの、民家脇を入った門扉の先は同じ草の庭。ここから祠を確認できたが、先ほどの横からの方がまだしも入りやすい。

草を踏み分けて門扉から見えた祠へ。二つ並んだ祠の向かって右側を一対のオオカミ像が守る。

台座を含めて彫り出したと見える像は劣化が進み、表面のひび割れ、剥落が目立つ。阿形の鼻はすでに落ちてしまっている。

小さいながらも肋(あばら)を強調し、爪も力強くてなかなか良い造形だ。尾は本体から離して彫ったものが折れてしまったのか?

神社本殿にはシャッターが下りており、祭神等は窺えなかった。路地からも見えた石碑は、行者名を刻んだものと、「教會所建築敷地購求寄附」。

草をかき分けているうちに何箇所も蚊に喰われ、服に草の種が引っ付いた。

高崎まで往復するだけでは面白くないので、ジオパーク秩父のようばけへ回る。

⇒ グーグルマップ

グーグルマップに「ようばけ」を指定して経路案内させたら、山の間の細道に入り、ようばけ(崖)を抱える山の裏(東)側で「到着しました」。確かに距離的には近いが・・・ ナビの目的地は「おがの化石館」にすべきだった。

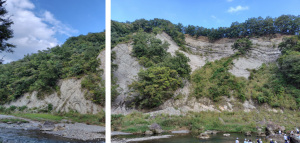

おがの化石館の駐車場に停めて、ようばけまで徒歩10分。赤平川の浅い流れの対岸に見事な地層が露わになっている。小学生の一団は理科の野外授業だろうか。

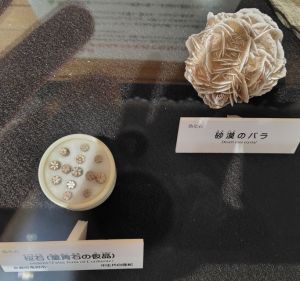

おがの化石館に戻り、300円を支払って入館。最初は静かだったが、やがて河原にいた小学生たちで賑やかになった。展示のメインはやはりパレオパラドキシア。

ようばけで採れたカニ化石など地質時代を身近に感じさせる一方、京都産の桜石(偽化石)は自然の造形とは思えない美しさだ。

大正5(1916)年に秩父を訪れた宮沢賢治に関する展示もあった。

17時前に帰宅。走行距離約160km。

2024/9/26(木) かはく企画展「高山植物」 & 三鷹近辺~千住のオオカミ狛犬探訪 ― 2024年09月26日 00:00

国立科学博物館の企画展と併せて、以前からマークしていた三鷹近辺のオオカミ狛犬を訪ねることにした。

池袋で献血(207回目。血小板成分献血)、買い物の後、京王線の高井戸へ移動。

■吉祥院(高井戸不動尊)

⇒ グーグルマップ

通りから参道に入った突き当たり、山門の手前に御嶽山神社があり、祠の左右をオオカミが守る。

見た目はほど近い宿町御嶽神社(⇒ 2020/7/1 荻窪白山神社・宿町御嶽神社~オオカミ狛犬探訪 、グーグルマップ)に似るが、年代は不明。明治45(1912)年の宿町との比較では新しそうに見える。

台座にもオオカミが彫られている。

祠には「高井戸講中殿」と記した大口真神護符が納められ、祠脇に明治32(1899)年の眷属供養塔が建つ。古くから武蔵御嶽神社の講が活動しているのだろう。

■牟礼御嶽神社

⇒ グーグルマップ

今日はまた暑くて、三鷹台駅から歩いて汗をかいた。写真を撮るにも日差しが強すぎる。

井の頭公園通りに面した鳥居をくぐるとオオカミ像が一対。阿形は牙を剥いて獰猛そう。台座に「昭和十年」と刻まれている。昭和というと新しいようだが、すでに89歳だ。

納められた護符には「令和六年 牟礼上宿御嶽講中殿」とあり。

■西牟礼御嶽神社

⇒ グーグルマップ

牟礼御嶽神社から徒歩5分、二股の道に挟まれた神社。こちらは牙、肋(あばら)、爪、巻いた尾と、オオカミ像の要素を押さえた造形。台座の年号は明治44(1911)年で、意外と古い。

護符には「令和六年 牟礼山谷講中殿」。境内もきれいに手入れされており、この辺りでは講がしっかりと生きているようだ。

来館のたびに見上げる、屋外展示のラムダロケット用ランチャー。

閉館の17時までバージェス動物群など観る。

アメ横のかるた家で手土産に都まんじゅうを買い、北千住へ。

■千住神社

⇒ グーグルマップ

末社<火伏せ三社>のひとつが三峯神社で、オオカミ狛犬がある。弘化2年(1845年)と古いもの・・・なのだが、暗くなってしまって細部が分からない。牙や爪は強調されているが、耳を伏せた顔つきや座った姿勢はかなり写実的か。向かって右の阿形は鼻が欠けてしまっている。

境内には富士塚もあるそうだし、いつか再訪することにしよう。

先日南アに赴く際(⇒ 8/19~8/22 仙塩尾根(塩見岳~仙丈ヶ岳))に残置した荷物を回収すべく、北千住の叔父宅へ。夕食を御馳走になった。

2024/5/21(火) みなかみ三峯神社~オオカミ狛犬探訪 ― 2024年05月21日 00:00

本格的に暑くなる前に手頃な山へ登ろうと、武尊山を選定。電車バスの便は悪いので、登山口の野営場までバイクで行って前泊しよう。バイク山行は久しぶりだ。

行き掛けの駄賃に、かねてよりオオカミ狛犬所在地としてマークしておいたみなかみ三峯神社に立ち寄った。

13時過ぎに出発して、下道で神社まで3時間半。

大鳥居手前のハイキングマップ看板によると、三峰山(みつみねやま)もあり、写真で鳥居の向こうに見える山並みの左側らしい。地形図を見ると、河内神社から三峰山にかけて急峻な崖に囲まれて1000m内外のピークが散在している。その全体を三峰と表現し、秩父の三峯神社の信仰を重ねたものか。

参道を入って神社前に駐車スペースあり。そこから拝殿に上がる階段前にオオカミ狛犬は控えていた。

狛犬に年号は見当たらないが、質感から昭和後期以降という感じ。しかし、鋭い爪はオオカミの貫禄十分。垂れた耳にも様式が感じられる。

御朱印の中にオオカミをあしらったものもあったが、社務所がお休みで頂けず、残念。

神社を16時過ぎに発ち、川場谷野営場まで40分。沼田IC付近から西の山を見ると大きな入道雲(?)が出ている。帰宅後に確認すると、皇海山から赤城山にかけての方向だった(写真はドライブレコーダーから)。

最後の2km弱はダートで、砂利にスリップしないかと緊張した。本日の走行距離127km。

2024/5/5(日・祝) 岩根神社、武甲山御嶽神社、他~オオカミ狛犬探訪 ― 2024年05月05日 00:00

オオカミ狛犬を訪ねて秩父へツーリング。7時半に出発し、長瀞へ向かう。

■岩根神社

県道82号長瀞玉淀自然公園線から「岩根神社」碑の建つ脇道に入り、8:50に到着。この脇道はハイキングコースになっていて、実際に歩いているらしい人も見かけた。

神社は道路から少し入り、山を背にしている。「岩根」神社らしく岩を背負って・・・と思ったが、よく見るとセメントで、その窪みに祠や神像が祀られている。霊神碑も建っている。

狛犬は社殿の前に一対。鋭い牙、浮いた肋(あばら)、足元に置いた尾と、オオカミの特徴を備えているが、愛嬌もある。阿形の丸い頭は耳を伏せているのだろう。狛犬に年号は見当たらなかったが、「皇國鎮霊祠」と彫られた手水鉢と同じ頃とすれば戦前~戦中くらいか。

山の中に何かあるかと社殿裏に登ってみたが、人造物は特に無かった。

木陰に鎮座するこの石は何だろう?

社殿から振り向くと武甲山が大きい。

■古御嶽神社

里宮の地図を見ると、近くに「古御嶽神社」がある。御嶽神社の発祥地だろうか、行ってみずばなるまい。

バイクは里宮に停めたままにして、10分ほど歩くと八坂神社と猿田彦神社が並んでいる。そこから左に逸れる道に「古御嶽神社入口」の石柱と鳥居が建つ。

道の先には武甲鉱業の立入禁止看板があり、武甲隧道の広場で行き止まり。古御嶽神社は、立入禁止看板から左の山道へ入る。

水の無い沢に沿って数分で、思ったより大きな社殿が現れた(写真は上流側から)。

周囲には霊神碑などの石造物が多数散在する。かつてはこの沢で水垢離を取ったりしたのだろうか。

締めくくりに、以前に来た時は休館日だった武甲山資料館に立ち寄った。

武甲山の成立ちや自然環境に「石灰岩の利用と分布」の展示が並ぶ。武甲山の名前の変遷を説明したパネルが面白い。

14時前に帰宅。今回の走行距離約110km。

2024/4/11(木)~4/12(金) ほったらかしキャンプ & 山梨のオオカミ狛犬 & 北沢大石棒 ― 2024年04月11日 00:00

ほったらかし温泉に行ってみたい。日帰りツーリングでは忙しいので、桜を期待できる時期の平日を狙って、隣接するほったらかしキャンプ場のソロキャン向け<ぼっちサイト>を数日前に予約した。

ツーリングで回るところとしては、オオカミ護符のある金櫻神社を手始めに、青柳健二『オオカミは大神 弐』にリストアップされている寺社からピックアップ。金櫻神社のついでに昇仙峡ロープウェイを使って、NHK「にっぽん百低山」に取り上げられていた弥三郎岳(羅漢寺山)の酒の神様を拝んでおこう。こうしてルートを組んでみると、以前から気になっていた長野の北沢大石棒まで行けそうだ。

天気予報はうまい具合に上向いて晴れ~曇りとなったので、予定通りにrebelを乗り出した。

■4/11(木)

ジャケットは冬から引き続きだが、下はジーパン、グローブは夏用という出で立ちで、8時半に出発、雁坂トンネルを使って山梨に入る。標高を上げると風がやや強くて寒かったが、それ以外の時間は快適に走れた。

○金櫻神社

金櫻神社に12時到着、駐車場は参道階段前を通過して拝殿傍らまで上がる。参拝の後、金峰山・富士山遥拝所まで登ると、金峰山の五丈岩が見える一方、富士山は春霞のためかぼんやり。

神社建物の周囲の桜はきれいに咲いているが、御神木の金櫻はまだ蕾だった。

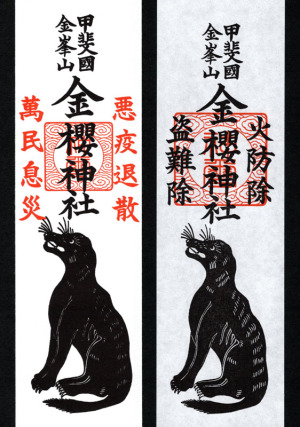

狼の護符は2種類(各500円)あって、両方を頂いた。神社HPに「日本武尊が御東征の砌金峯山の上のこの社に詣でられ」とある。やはりオオカミとヤマトタケルはペアなのだ。

なるほど樹木に現れた陰陽の形象で夫婦木か、と拝殿へ進むと由緒書きに「周圍十米餘、直徑三米餘、樹体の中心空洞にして男女両性をあらわし夫婦和合の形をなす」。御神体である夫婦木(拝観時に貰った紙には「みょうとぎ」とルビがある)は伐り取られた巨木で、空洞の内側へ気根のように下りている枝が男根そのもの。確かに夫婦和合の形だ。受付の女性(巫女の身なりではなかった)の説明によると、日光を求めてウロの中に枝が伸びたという。昭和33年まで自然のまま山中にあって民間の崇拝対象になっていたが、天然記念物の指定が解除されてここに移されたのだとか。拝観料(300円)を支払う価値のある自然の造形だが、当然ながら写真撮影は禁止だ。

○弥三郎岳(羅漢寺山)

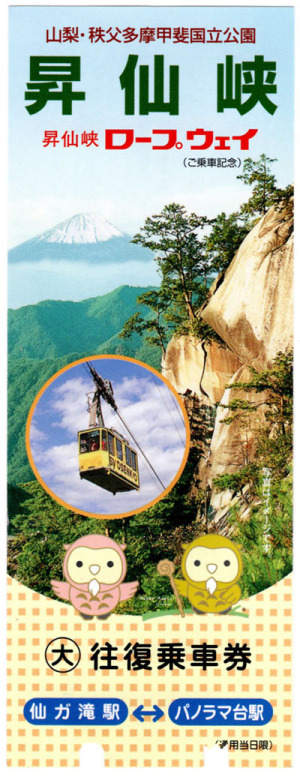

バイクで昇仙峡ロープウェイへ移動。往復乗車券(1300円)を買って13:40便でパノラマ台駅へ上がった。

弥三郎岳には15分程で登頂できる。頂上部は岩山で、岩に刻まれた階段に覆いかぶさる松を身をかがめて潜り抜けると、甲斐駒ヶ岳~鳳凰三山の眺めが良い。そこからもう一段上に1058.3m三等三角点がある。

山頂手前に酒の神様・弥三郎権現が祀られており、文字の消えかけた由緒書きには次のようにある。

<その昔、甲斐国、御岳(みたけ)(今の昇仙峡)にある名刹羅漢寺に弥三郎という酒造りの名人が寺男として住んでいました。この弥三郎は、武田家の勝ち戦の祝い酒などを造り、大変重宝がられておりました。が、この弥三郎は大の酒飲みで失敗が多く、その非を住職にいさめられ、一斗の酒を最後に禁酒を誓い、その夜、この頂上より天狗になって消えてしまったと伝えられ、いつの頃からか、ここは弥三郎岳と呼ばれ、弥三郎権現としてこの頂上の南側絶壁の岩穴に、現在も酒の神として本殿が祀られております。>

これからも旨い酒が飲めるようお願いした。

ロープウェイ駅に戻り、和合権現を拝む。これまた見事な和合ぶりのご神木が、富士山の強い気を受けて強力なパワーを有している、と。昭和39年にここに移されるまで、夫婦木神社の御神体とは別に山中で崇拝を受けていたのだろうか。こんな造形が二つも自然に生まれるとは、不思議なことだ。

富士山遥拝所から薄ぼんやりした富士山を眺め、14:40便で仙娥滝駅に降りた。

○仙娥滝

ロープウェイ駅から歩き。夫婦木神社姫ノ宮に参拝した後、仙娥滝へ。地殻変動による断層によって生じたという、なるほど岩の割れ目をさらに削り広げるように落ちる、美しい滝だ。

来た道を戻ってフルーツラインに入り、ほったらかしキャンプ場に16時過ぎ到着。受付で宿泊料3500円を支払い、ぼっちサイトへ乗り入れる。本当のキャンプ客はこの時間にはもう落ち着いており選ぶほどの空きは無かったので、目に付いた中段の真ん中(区画No.16)に停めた。自分は登山用のソロテントでチェアさえ用意していないが、周囲はキャンプ用のテントやタープを張り、焚火を楽しんでいる。富士山は相変わらずぼんやりだが、ともかく眺めは良好。

寝場所を確保してからほったらかし温泉へ。こっちの湯はすでに最終受付の16時を過ぎており、選択の余地なくあっちの湯に入る(入浴料900円+ロッカー100円)。

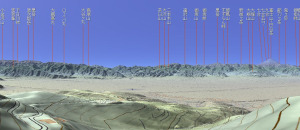

湯舟に浸かって右寄りに富士山、左方に大菩薩連嶺と眺めは雄大。写真撮影はできないので、カシミール3Dによる景観図を載せておこう。

自販機で缶ビールを買ってテントに戻り、食事の用意。米1合と混ぜてメスティンで炊くだけというスパイシー炊き込みご飯風なのだが、米だけを炊くより火力が必要だったらしく、固形燃料を追加投入した挙句に芯の残った雑炊になってしまった。ビールの他に持参した黒糖焼酎をお湯割りで飲んで就寝。

■4/12(金)

賞味期限切れのインスタントラーメンで朝食。キャンプ客がのんびりしている中、7:20に出発。

グーグルマップの経路案内に従って甲府市街地に入ると、道路混雑のため遅々として進まない。通勤通学時間帯に甲府の中心地・丸の内を通り抜けるのが、本当に最短だったのか?

ようやく市街地を抜け出して快適に走っていると、集落の中で左折し損なった。が、経路案内はそのまま前進を示すのでこの先で左折するのかと思っていると、何のことはない、どん詰まりのゴルフ場で折り返せというのだった。グーグルマップは案内ルートを広く見通せないのが欠点だ。

○山神社

山梨県韮崎市穂坂町上今井2234 ⇒ グーグルマップ

青柳健二氏ブログ「一心一写」 ⇒ https://asiaphotonet.cocolog-nifty.com/blog/2020/10/post-c4d125.html

9時、グーグルには神社間近から登りの細道に入るよう案内されたが、バイクで行けるのか怪しいので、路肩に駐車して歩く。土道の先に現れたのは参集殿で、続けて神楽殿もあり、思ったより立派な神社だ。その奥の鳥居が、自然木を組んだ、ちょっと息を呑むようなもの。神域への入口に相応しいが、異界へと誘われる心地もする。

拝殿には大下駄が置かれ、その間から木を四角く組んだ「御腰掛」を拝む形になっている。御腰掛の上の斜面に鉄剣が建っているが、おそらく山自体が礼拝の対象で、御腰掛に神が寄り付く(腰掛ける)のだろう。

狛犬は御腰掛の左右を守っている。頭上の角(宝珠?)やたてがみの表現、巻いている尾など、あまりオオカミらしくないが、青柳氏は『オオカミは大神 弐』で「山神社に奉納されているので、山の神の眷属、狼なのだろう」としている。台座には「文化十酉年四月吉日」とある。1813年だ。

拝殿横に置かれているパネルのような物は何かと思ったら、巨大な天狗面の裏側だった。別棟に保管された鬼瓦に「葉っぱをかたどった物は天狗の持ち物です」と説明書きがあり、すると大下駄も天狗の履物なのだろう。

入ってきたのは拝殿の左側からだったので、正面の石段を下りた。道路に面した石灯籠には「文化三年」とある。参集殿傍らの由来碑は「文武天皇御宇慶雲元甲辰年」(704)や「聖武天皇の御代神亀元甲子年」(724)から説き起こしており、とにかく古い。天狗はともかく、山そのものを祀る形や素朴な鳥居など、祭祀の原初を窺わせる興味深い神社だった。

○神明山法泉院

山梨県韮崎市穂坂町5481 ⇒ グーグルマップ

青柳健二氏ブログ「一心一写」 ⇒

https://asiaphotonet.cocolog-nifty.com/blog/2020/10/post-9e7a11.html

10分足らずの走行で法泉院に到着。川沿いの集落の最奥で、門前をその名も権現沢川の流れる風情はなかなか良い。山門を潜り本堂の門構えに向かって右側、石段横にお地蔵様などと並んで小さなオオカミ像が三体並んでいる。一つは顔が欠けてしまっているが、素朴な彫りで可愛らしい姿は、大嶽神社の宝暦九(1759)年の狛犬(⇒ 2010/11/21 奥多摩・大岳山~御岳山)を連想させる。

○柳原神社

山梨県韮崎市中田町小田川1259 ⇒ グーグルマップ

青柳健二氏ブログ「一心一写」 ⇒ https://asiaphotonet.cocolog-nifty.com/blog/2020/07/post-6294b6.html

次は国道141号に出て、柳原神社へ。

国道脇に看板を見るがプレハブのみで神社らしき建物は無く、グーグルに従ってその先の細道に入る。が、神社はやはり看板の場所で、一回りして駐車。社殿の移設中らしく、神社はプレハブに納まり、石仏や灯篭などの石造物は整地された一角にまとめて置かれていた。

互い違いを向いた狛犬越しに鳳凰三山が美しい。

狛犬の顔やたてがみの造形は山神社のものとよく似ており、青柳氏も言うように同じ石工の手になるものかもしれない。年代は不明だが、傍に置かれた手水鉢の年号は「文化乙亥」と読めそうで、それが正しければ文化十二=1815年であり、狛犬も同じ頃と考えて良さそうだ(台座に「女歳寅」あるいは「九歳寅」とあるが、年号には結びつきそうにない)。

○常牧山浄居寺(じょうぼくざんじょうこじ)

山梨県北杜市明野町浅尾新田132 ⇒ グーグルマップ

青柳健二氏ブログ「一心一写」 ⇒ https://asiaphotonet.cocolog-nifty.com/blog/2020/07/post-4846f0.html

「この先寺で行き止まり」と看板のある道を入って行く。寺の庭は枝垂桜などが満開で、今回、花の美しさではここが一番だった。軒下ではつがいの燕が巣作りの真っ最中だ。

目当ての狛犬は本堂裏の庭園から堀を隔てた斜面に、「お稲荷様」として石祠の前に一体、その下に三体が並んでいた。橋を渡り墓地の前を横切って祠に近づく。

どれも黒っぽい石材で、表面のザラツキは彫りのタッチか、それとも風化の結果か? 祠前の一体は目鼻立ちは判然としないものの、今回見た中では法泉院のオオカミに近い造形が感じられる。しかし、尾が上を向いて立っている点はキツネ的だ。

並んだ三兄弟の方は脚と胴の間が掘り抜かれておらず、表面はさらに荒く、一層古拙な印象。形からすれば奥多摩のオキノ十二天(⇒ 2015/9/22 奥多摩・日蔭指尾根~十二天尾根)や栃寄の山ノ神(⇒ 2023/4/11 奥多摩・栃寄の山ノ神~オオカミ狛犬探訪)に似ている。

これらの「お稲荷様」像はどれもオオカミとは断定できないが、自分的にはオオカミ狛犬として認定したい。

11時過ぎに浄居寺を出発、次はずっと北上する。途中、塩川ダムのみずがき湖ビジターセンターがあったので昼食にしようと立ち寄ったのだが、金曜は営業していなかった(今の時期だけ?)。

山梨県北杜市須玉町小尾3805 ⇒ グーグルマップ

青柳健二氏ブログ「一心一写」 ⇒ https://asiaphotonet.cocolog-nifty.com/blog/2017/06/post-7b48.html

昼前に神部神社に到着。説明看板には県指定有形文化財の本殿は1613年建立、神社の創建は701年、「延喜式」に載るとあり、つまり式内社ということだ。山神社ともども長い歴史を刻んでいる。

オオカミ狛犬は拝殿の階段の左右に控えていた。ころんとした体形で、青柳氏は「子犬のような」と表現している。目鼻は線彫りで、左右とも口を閉じているように見えるが、向かって右が阿形のはず。こちらは股に一物がある。秩父の宝登山では左の吽形が雄だった(⇒ 2016/7/18 金鑚神社~宝登山)が、阿吽と雌雄の組み合わせは自由なのだろうか。

神部神社を出て信州峠へ向かう。瑞牆山のちょうど西に当たる黒森の集落辺りから、険しい山容が眺められた(下の写真はドライブレコーダーの動画から切り出し)。

峠を越えて長野に入り、やがて小海線と並行して走る。コンビニのサンドイッチで昼食にし、北沢大石棒の案内板を見て細道へ折れた。

○北沢大石棒

長野県南佐久郡佐久穂町高野町1421 ⇒ グーグルマップ

奈良文化財研究所/全国遺跡報告総覧 ⇒ https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/71741

ところが、次の案内板には「北沢大石棒は、保存作業を行うため、茂来館にて展示」との貼り紙が。ともかく元々の場所を見ておこうと、そこから土道に入って駐車した。すると中年男性がやってきて「大石棒ですか?」 石棒の立っていた場所(写真の矢印の小屋辺り)は工事中で今は看板が倒れているだけだが、レプリカを立てる計画があるなどの話をしてくれた。もしかすると、地主=石棒の所有者だったのかもしれない。

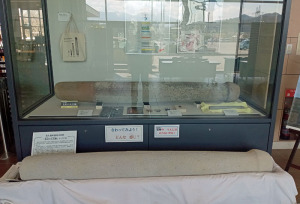

ここまで来て石棒を見ずに帰れるものかと、花の郷・茂来館へ。石棒は入口からすぐにレプリカともども展示してあった。付近の遺跡との関連や、一緒に出土した自然石(現地の看板の傍にあった大石か?)との関係の有無など、謎が多いと説明書きにある。実物はケース入りで触れられないのが残念だが、その代り、屋外に立っていては見えない頂部や底部を観察できた。

佐久穂町では石棒の保護・活用のための寄付を募っている(⇒ https://www.town.sakuho.nagano.jp/kurashi/bunka/bunka/shogaigakushuka_3248.html)。

見るべきものを見て14時。帰りは高速道を使い、渋滞にも遭わずに済んで16時に帰宅した。二日間の走行距離約420km。

最近のコメント