2014/12/3(水) 「インターステラー」 ― 2014年12月03日 00:00

豊島園にてIMAX鑑賞。

うむむ。

「インセプション」「トランセンデンス」(後者はプロデュースだが)のノーランにして、ガチなSF映画になるとこれか、という出来なのだが、マイケル・ベイ(アルマゲドン)やローランド・エメリッヒ(インデペンデンス・デイ)が素でああいう映画を撮っているのに対して、ノーランには何か企みがあるのではないかと思ってしまう。

これはノーランを買い被り過ぎか?

いや、ドラマとしては面白い。伏線もちゃんと回収してるし。しかし、理論物理学者のキップ・ソーンが科学コンサルタント兼製作総指揮を務めた<SF>映画とは思えない、という話。

なお、ベイにせよエメリッヒにせよ、彼らを阿呆だと言っている訳ではありません。あれは対象観客層を見切った、高度な映画製作の結果だと思う。

2014/12/3(水) 日本国宝展 ― 2014年12月03日 16:00

11月始めの連休に出勤した分の振休を取って、東京国立博物館。

目当ては、先日茅野で出会い損ねた(http://marukoba.asablo.jp/blog/2014/11/09/9336434)土偶。

豊島園で「インターステラー」(http://marukoba.asablo.jp/blog/2014/12/03/9336777)を観てから上野へ。チケット売場で「待ち時間40分」とアナウンスしている。平日だというのに仕事ないのかと思っていたら、並んでいるのは勤めを終えた年配の方が大多数でした。こちらこそ平日にブラブラしていてスイマセン。

まずは土偶コーナーへ。茅野の2体、「縄文のビーナス」(前3000~前2000年)は名前の通り美人、「仮面の女神」(前2000~前1000年)はミステリアスだった。前者は具象的に多産を祈願し、後者は時代が下って生まれたシャーマンを象ったものだろうか。とはいえ、山形の「縄文の女神」(前3000~前2000年)にも顔の造作はなく、抽象的に見える。それにしても土偶を通して縄文人の祈りに耳を傾けられるとは、人間というのも変わらんものだな。茅野の博物館にはあらためて行ってみよう。

あとは展示順に一回り。

観終えて、グッズコーナーで土偶ガシャポンを試す。右は「仮面の女神」、左は「中空土偶」。エポックの1個300円は造形がちと甘いな。中空土偶は中空じゃないし(当たり前)。

2014/12/7(日) 丹沢・前大沢、モミソ沢~アイゼントレーニング ― 2014年12月07日 00:00

無名山塾の自主山行。S木・Y氏から誘われて2人パーティ。

8:40 大倉のバスターミナルを出て風の吊橋を渡る。今日、山塾からはT口氏リーダーのもう1隊がモミソ沢を登下降するので会うかもと思っていたら、橋から下りた所でT口氏を待つ一行と出会った。こちらはそのまま戸川林道を歩いて倉見山荘(廃屋)へ。12月の沢は寒いだろうと厚めのシャツ、ズボンを着てきたが、天気がよくて暑い。

水無川を渡って身支度し、アイゼンを着けて、10:00 前大沢に入った。

最初の5m滝で早くも前爪頼り。

3m滝を越え、倒木を潜ると堰堤滝に突き当たる。最初にS木氏が右側を試みるが難しく、自分が左側スラブを登る。こちらも上部に手掛かりが乏しい。何とか上がりきって見ると、地面に埋め込んだようなボルトに残置スリングがかけてあった。

6m滝は左壁に残置スリングが2本。上部のものはそこに足を掛けろということか? S木氏が先に上るが、スリングを掴まないと無理なようだ。ロープを下ろしてもらい、自分は確保があるので思い切って残置スリングが使えた。

次の5m滝は自分が先行。左側を上がって岩壁に斜めに固定されたスリングを掴む。

4m滝に続く堰堤は左側の泥っぽい(泥の下は岩)箇所を自分先行。上部は掴むものがなくなり、引っ掛けている前爪が外れないかと足元を気にしながらずり上がった。

ガイド本『東京周辺の沢』に「快適なナメ滝」とあるところは、倒木や落ち葉で最初ナメと分からず。

その後、たぶん3段10m滝だったと思うが、自分が先行したら上部でまたもやホールド(手がかり)が乏しく、スタンスに届くほど足を上げられずに膝をついてしまって、そこからの動きに苦労した。

沢が終わって大倉尾根の登山道に出るまでは土の急斜面。上からだんだんに落ちてきたらしい、鹿の頭骨や肩甲骨と思しきものがあった。

登山道に出たのが12:30 、モミソ沢には掘山(943m)付近から入るのだが、時間も早いので掘山の家まで行って一休み(13:10~13:30)。

腰を上げて地形図で見当をつけ、掘山の手前から鹿柵に沿って下りていく。結構な急斜面となり、落ち葉の下はガレ。谷間に降り立って少し行くと大棚12mで、もちろん懸垂下降。以下、適宜にロープを使い、水無川に出たのが16時。T口隊にはとうとう出会わなかった。

林道を歩くうちに日が暮れ、青色LEDで照明された風の吊橋がきれいだ。バスターミナルに17時過ぎに帰着。渋沢駅前の魚丸で一杯引っ掛けて帰路に着いた。

2014/12/12(金) 劇団テトラクロマット「花の下にて」 ― 2014年12月12日 00:00

昨年の「銀河廃線」に続き、Facebookで無名山塾の先輩、坂口理子さんからのお誘い。

http://tetrachromat.net/

http://hananomotonite.tetrachromat.net/

残業が見えなかったので前日夜に理子さんにメッセージを送って席を取ってもらうというドロナワ。当日FBをチェックしたら山塾のK林・M氏も今日鑑賞ということで、劇場ロビーで落ち合う。そこに理子さんがいるなと思うと、話をしているのはジブリの高畑勲監督。うわぁ、サイン欲しい(ミーハー)。

ストーリーは公式HPにあるので書かないが、鑑賞後、理子さんに「どこからあんな発想が出てくるんですか?」と訊いたらお腹をさすって「ここから、ドロドロですから(笑)」。

子守唄がキーワードになるのは「かぐや姫の物語」と共通で、理子さんの得意パターンになったのかな。

「銀河廃線」もそうだったが、道具とそれを配置していく役者さんの動きが印象的。ライティンングと相俟って、物理的に限定されたモノ・空間をイメージ上で拡大している。それにやっぱり、生身の役者さんの身体性、肉体がそこにある感覚ってのは凄い。特に今回は居合道とのコラボレーションで、刀捌きはもとより、座り立ち上がる所作にもピッとした雰囲気が漂っていた。

これだけの舞台を作り上げるには準備にずいぶん時間が掛かるだろうに、公演は4日間限り。演劇とは贅沢なものだ。

http://

http://

残業が見えなかったので前日夜に理子さんにメッセージを送って席を取ってもらうというドロナワ。当日FBをチェックしたら山塾のK林・M氏も今日鑑賞ということで、劇場ロビーで落ち合う。そこに理子さんがいるなと思うと、話をしているのはジブリの高畑勲監督。うわぁ、サイン欲しい(ミーハー)。

ストーリーは公式HPにあるので書かないが、鑑賞後、理子さんに「どこからあんな発想が出てくるんですか?」と訊いたらお腹をさすって「ここから、ドロドロですから(笑)」。

子守唄がキーワードになるのは「かぐや姫の物語」と共通で、理子さんの得意パターンになったのかな。

「銀河廃線」もそうだったが、道具とそれを配置していく役者さんの動きが印象的。ライティンングと相俟って、物理的に限定されたモノ・空間をイメージ上で拡大している。それにやっぱり、生身の役者さんの身体性、肉体がそこにある感覚ってのは凄い。特に今回は居合道とのコラボレーションで、刀捌きはもとより、座り立ち上がる所作にもピッとした雰囲気が漂っていた。

これだけの舞台を作り上げるには準備にずいぶん時間が掛かるだろうに、公演は4日間限り。演劇とは贅沢なものだ。

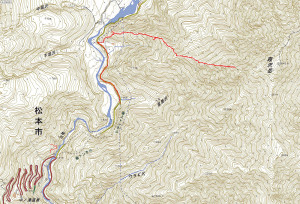

2014/12/30(火)~12/31(水) 霞沢岳西尾根(敗退) ― 2014年12月30日 00:00

無名山塾の自主山行。S木・Y氏(女性)と自分の2人パーティ。

年末年始休暇は横尾尾根からの槍ヶ岳をメインに、天候不順の場合のサブ案として霞沢岳の西尾根を上がり南尾根を下る計画を考えたところ、大晦日から元旦にかけて低気圧が日本列島を横断するという予報で、サブ案に決定。しかし、さらに大荒れという続報に、結局登頂を諦めて早々に下山した。

■12/29(月)

定時で仕事納めにして帰宅、トンボ返りで新宿から高速バスで松本へ。ホテル飯田屋に素泊まり。

■12/30(火)

ホテルでS木氏と合流、松本電鉄で新島々へ。そこからタクシーで釜トンネルまで、約1万円。

小雪の舞う中、登山届けを提出し、トンネルに入って身支度。周囲には同様のグループがいるが、霞沢岳には3パーティ(自分たちを含め?)が入っているそうだ。

9時、ヘッドランプを点けて出発。トンネル内は非常電話の案内や退避車線の照明が点灯しているので真っ暗ということはなく、特に凍結箇所もない。全長約1.3kmのトンネルを抜け、雪崩の注意を受けた道を進んで、砂防工事事務所への道を入る。標高1520m、この北側が西尾根の取付となる。気温-7℃。

ワカンを着けるなどしているうちに後続のパーティが到着し、10:10 前後して登り始める。雪の深さは膝程度、サラサラだが割合に湿った感じ。だが、トレースがあるので特に苦労はない。電信柱を通過し、高度を100m上げて尾根に乗った。

そのまま尾根上をワカンで前進。傾斜が増し、雪の下に岩を感じるようになった1780m付近でアイゼンに替えることにする。ところが、S木氏のワンタッチアイゼンの調節に必要な六角レンチがない。こちらの靴に合わせてみると幸いぴったりだったので、アイゼンを交換して登ることにした。

雪は激しくはないものの降り続き、樹林帯でも風が通る箇所ではトレースが消えている。上に見えているトレースを目当てに、胸の高さの雪をピッケルで掻き落とし膝で押し固めて進む。トレースに出てやれやれと思うと、2000mを越えた辺りで段差に行き当たった。まず自分が試したが足元が崩れて上がれず、S木氏が前に出て乗り越えた。しかし、自分はやはり上がれない。段差を避けてトレースの左に踏み込むと足元が抜けて大きく沈む。右から迂回できないかとラッセルしてみるが、結局は壁に阻まれる。そうこうするうちに単独男性が追いついてきて、試行錯誤の末に段差を越えて行った。自分も元のトレースに戻り、最終的に右側の樹木を回り込んで越えることができた。ここに1時間も費やしたろうか。続く斜面も壁と言っていい角度だが、ピッケルを打ち込めばアイゼンが効く。

14:50 キャンプ地に到着。砂防事務所の南側へ続く尾根が合流し傾斜が緩む2070m付近にS木氏の2人用テントを設営。周囲には先行の2人パーティ、先ほどの単独男性のテントがあり、後から来た4人パーティは少し上に張った。尾根から適当に下った箇所をトイレにするが、うっかり下りすぎると戻れなくなりそうな雪の深さだ。

尾根上なのでテント内で<山の天気予報>メールを受信できた。明日の槍ヶ岳は日本海から進んでくる低気圧のため午後から暴風雪とのこと。順調に進めれば悪天につかまる前に山頂(2645.8m)を越えて南尾根の安全地帯まで下りられるだろうか。しかし、雪でトレースが消えていると明日の登頂は無理、地形図を見ると2450m付近に幕営できるかもしれない。いずれにしても明後日(元旦)は停滞か。

■12/31(水)

3時起床、トイレに出てみると昨晩の踏み跡がきれいに消えている。この様子では山頂に向かってラッセルとなり、本日安全な時間内での登頂は無理だろう。ともかく2450mを目指そうとテント撤収して5:50出発。曇り。

間もなく2人パーティが追いついてきた。彼らは時間限定で引き返して下山するとのこと。2450mでの幕営は無理ではないかとの話で、こちらも登頂を諦めることにして2090m付近に余分な荷物をデポした。

先行する2人のトレースのおかげで覚悟していたほどのラッセルはなく高度を上げる。途中、青空が少し覗いたのは低気圧の前の擬似好天だ。8時に2450mに到達。傾斜はないが尾根が細く、幕営には向かない。安全な下山を考えると、これ以上進んでも登頂は無理と判断、ここから引き返すことにした。

デポした荷物を回収してキャンプ地に戻ると、4人パーティは既に撤収していた。トレースを辿り、昨日苦労した壁は懸垂下降。彼らに追いつき先頭交代した後はノートレースだ。1870m付近で西へ直進する尾根への下り口を探していると4人が追いついてきた。木に赤テープが付いている箇所は傾斜が急なためもっと自然なルートを探ったのだが、結局はそこしかない。4人は先に下っていった。

やがてまた4人に追いつき、単独男性も下りて来て、前後して進む。雪はいよいよ深く、砂防事務所の上の平坦部では腿まで潜る。汗をかいてラッセルし、途中で追いついてきた2人パーティと交代。登ってきた時の記憶で電信柱を目当てにしていたら、尾根の先まで行き過ぎてしまった。電信柱は尾根に乗る途中にあり、1630m辺りから尾根を下りるのが正解。13時、明るい曇り空のうちに砂防事務所前の道路に下りた。

さらに1時間歩いて釜トンネルを抜け、中の湯バス停で装備を片付けた。

バスで平湯温泉へ。すずらん旅館が空いていて素泊まり\5000+入湯税\150。部屋に入ると外は多少風が強まった様子だが、予報ほどの荒れ方ではない。これなら登頂も可能だったかもしれないが、安全寄りの判断は正しいと思うことにする。

近くのよろずやで酒とつまみを買い込み、山行用の食料で年越し。紅白歌合戦を見ていたが、酔って寝てしまった。

■1/1(木)

バスで松本に出て、駅近くの蕎麦や「こばやし」に入る。酒も蕎麦も美味くて正解。松本での贔屓にしよう。

■今回のルート

最近のコメント