2009/5/2(土)~5/4(月) 燕岳~蝶ヶ岳 ― 2009年05月02日 00:00

無名山塾の自主山行。仕事が不透明でGWの予定を入れていなかったところにI干・S氏から誘われて参加。H方・Y氏も参加予定だったが急な仕事が入って2名パーティとなった。

自分は燕岳には以前に登っている(⇒ 2005/4/30~5/1)が、その先は初めて。

事前の天気予報では2日目から下り坂ということだったが結局は3日間もって、景色を満喫できる山行だった。

■5/2(土)

穂高駅からタクシーで中房温泉へ(料金7300円)。駐車場で身支度して11:10に歩き始め。快晴。暖かいのでTシャツ姿。素手でピッケルを持っても凍傷後の指が冷たくない。

第一ベンチを過ぎると足下に雪が出てきて、第二ベンチでアイゼンを着けた。富士見ベンチ(13:20)は雪に埋もれているが、ここで気温10℃。ここまでアイゼンなしでもよかった。売店営業している合戦小屋で休憩(13:50)してから合戦ノ頭(あたま)に上がる。樹林帯を出ると小槍を右側に従えた槍ヶ岳が望める。

この合戦尾根は北アルプス三大急登のひとつ(*1)だが何ということもない。稜線に出ても風は弱く、青い空に白いハンググライダーが舞っていた。長峰山(明科・あかしな)の離陸サイトから飛んでくるのか?

15時に燕山荘に到着。気温はさらに上がって14℃。小屋前は宿泊者で賑やかで、テン場もやや混み合っている。夜中に風が吹くかもしれないので雪を少し掘り下げて周囲に積み上げ、I干氏の1~2人用テントを設営。

穴掘りがあったため設営に多少手間取り、最低限の荷物で山頂へ向かったのは16時前。

ルート上にはほとんど雪がないのでアイゼンも要らず、20分で山頂(2762.9m)に到着。時間が遅いので空いており、360度の展望を楽しめた。北から西に目をやると、三角の針ノ木岳、剱岳、雄大な立山。南西から南はもちろん槍~穂高、明日向かう大天井(おてんしょう)岳、常念岳など。

戻って食事をし、20:30就寝。夜中、時々風。

■5/3(日)

3:30起床、5:30出発。雲はあるが晴れている。風は弱く、気温7℃。歩き始めには凍傷後の指が少し痛くて右手だけオーバー手袋を着けたが、身体が温まると収まった。やはり血行が多少悪いらしい。

雪で穴が詰まっていると外側を通るのが少し難しいという蛙(げえろ)岩も、すんなり穴を潜って通過。這い蹲(つくば)って通る姿を蛙に見立てのかと思ったが、遠くから見た岩の形から付いた名前だそうだ(写っているのは先行パーティ)。

歩き始めて40分ほどで暑くなってきたので体温調節。ヤッケを脱ぎ、出発時に着けたビーコンも雪が少ないので外してしまう。気温は0℃。

大下りの頭から下って上がって表銀座縦走コースをサクサク進むと大天井が大きく見えてくる。先のコースを見やると、白が勝っているものの雪は薄く地面もかなり見えている。切通岩手前の喜作レリーフの下で記念撮影。レリーフ下には雪があったがクサリ場はすっかり出ていて困難なく通過できた。

大天井に取り付くと中途半端に雪が薄く、斜面の石を落として滑りそうな箇所に気を遣う。まっすぐ登っていた踏み跡が途中から右に左に折れて行くのは、そうやって落ちてくる岩を嫌ったためだろう。もっとも、そうすると今度は雪面を切ることになって雪崩を誘発しないかと気になってくるが。この登りは三大急登の合戦尾根よりキツい。

山頂近くの雪面で白黒まだらの雷鳥に出逢い、8:45に登頂(2921.9m)。

先ほどの雷鳥と同じく白黒まだらの槍の穂先がずいぶん近くなった。

振り返ると山の合間に黒部湖も見える。ここからだと水たまりのようだが、あそこへのトンネルをブチ抜いたのは歴史的な難工事だったのだなぁ。

歩き出すとまたもや雷鳥。雪から顔を出したハイマツをついばんだりしているのが、聳える前穂と雪を集めた涸沢を背景にしていい姿だ。

大天荘は営業していない。冬期小屋の中から声が聞こえたのは槍ヶ岳の写真を撮る人だろうか。

稜線に出ると槍穂方向からの風が冷たくヤッケを着けた。歩くにつれて槍穂を見る角度が違ってくるが、やっぱり穂高はかっこいい。このルート、夏はさぞ混むことだろう。

東天井岳を巻くようにして東にカーブすると斜面のトラバース。踏み跡はしっかりしているが、雪の大斜面の上の方を突っ切っていくのはあまり気分がよくない。2年前の白毛門~巻機山縦走(⇒ 2007/4/21~4/23)で斜面にでっかい雪のブロックが転がっていたのを思い出す。ここには今のところ雪庇も雪のずれ落ちた切れ目もないから、すぐに雪崩れることはないだろうが。

方向が変わったためか風がやんで暑くなったので、夏道に乗って足下が落ち着いたところで休憩、ヤッケを脱ぐ。その先は雪が薄くなり、時にはすっかり岩が出ているところをアイゼンをガリガリ言わせて通過、常念小屋手前でアイゼンを外した。

常念小屋は屋根は出ているが入口は雪のトンネルが掘ってある。ちょうどお昼なので売店でコーヒーを飲んでゆっくり休憩。

行く手を見やると今度は常念がでっかい。標高を確認すると、乗越(のっこし)にあるこの小屋から400mも登らなくてはならない。登ったり下りたり、まったく何が面白いんだか。

登りにかかる道標(前常念との分岐)でアイゼンを再装着。風が出てきた。見上げると太陽が暈(かさ)を被っている。天候が下り坂に向かう徴だ。

一気に400m登るのはダルく急登の終わったところで休憩。妙に疲れるのはやはり4ヶ月近いブランクのためだろうか。もう一息と汗をかいて進み、13:35 常念岳(2857m)登頂。穂高の上高地側側面が見えてくる。ここまでずっと視界が利いてラッキー。眺望がなかったらコースの魅力半減というところだ。

山頂を離れると南側斜面には雪がなく、アイゼンを脱ぐ。今日のテン場として2592ピークを過ぎた池の付近にあたりを付けておいたのだが、いい加減草臥れたし、そこまで進むと時間的にも厳しくなりそうだ。結果、2512ピークの次の高まりの下、樹林から出る手前に設営。まだ16時で明るく、気温も高いのでテント外で炊事することにする。

何だか本当に疲れて食欲もない。どうも脱水疲労気味のようなので、お茶と白湯を多めに飲む。一人食当のI干氏(本来はH方氏と分担だった)が作ってくれた麻婆春雨丼を掻き込んだら一瞬こみ上げそうになったが、あとは落ち着いた。少し酒を飲んで就寝。

■5/4(月・祝)

3時起床、5時出発。明るい曇り、-1℃。

蝶槍は、手前から見てぴょこんと突き出している頂が最高点ではなく、三角点はその先にある。

7時に蝶ヶ岳ヒュッテで休憩、蝶ヶ岳山頂(2677m)はその先でだだっ広い。天気は崩れるどころか薄日が射してきた。

あとは上高地に下りるばかり。長塀山(ながかべやま、2564.9m)へのちょっとした登りの後は樹林帯の中をどんどん下りる。標高1900mからの急降下には雪がなく濡れてもおらず問題なし。しかし、このルートを上がってくる人たちはキツそうだ。

徳沢園に9:30。装備を解いてソフトクリームを食べる。

観光地の道は足が痛いとこぼしながら歩いて、上高地に11:20。バス待ちの間に食事。

松本であずさの指定席を取ったが、臨時列車のためか空いていた。

天候に恵まれ、物足りないくらいに順調な山行だったが、凍傷後の雪山復帰戦としては適当だったかな。なにより眺望を満喫できて満足満腹。

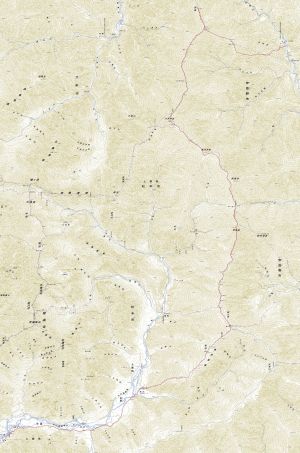

■今回のルート

*1:他のふたつは烏帽子岳 (飛騨山脈)のブナ立尾根と笠ヶ岳の笠新道。どちらもまだ登ったことがない。単に三大急登というとブナ立尾根、甲斐駒ヶ岳の黒戸尾根、谷川岳の西黒尾根で、こちらはブナ立尾根を除いて登っている。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://marukoba.asablo.jp/blog/2009/05/02/9726137/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。