2025/5/19(月)~5/20(火) 金峰山・御嶽古道 ― 2025年05月19日 00:00

金峰山が金櫻神社の御神体であることは、以前に昇仙峡を訪れた時(⇒ 2024/4/11~4/12記事)に知った。その後、金峰山古道復活プロジェクトのことを聞く。これはひとつ、神社から金峰山まで通して歩いてみなくてはなるまい。もっとも復活プロジェクトは古道へと続く林道の整備なので、神社から歩く者には関係なさそうだ。

金峰山は、それ自体を目指して登ったことが一度(金峰山荘から。⇒ 2003/5/24記事)、カモシカ山行で通過したことが二度(⇒ 2008/6/28記事、2010/6/26記事)あり、今回登頂すれば4回目となる。

■5/19(月)

甲府駅からバスで終点の昇仙峡滝上まで(1090円)。金櫻神社まで徒歩2.1kmの緩い登りで早くも汗をかいた。

手水舎にザックを置き、階段を上がってお参り。さらに遥拝所まで登って金峰山を望む。

■5/20(火)

3時前に起床。木々の間に下弦の月が見えた。今日は気温が上がる予報なので、行動用の水は多めに2L持つことにしよう。4時半に出発。10℃、晴れ。

道は1709.7m三角点を一端とする高まりを通って北上するが、スマホは通じなかった。方角により電波を取れる場合があるのだろう(三角点の南側が良い?)。

山と高原地図では五丈岩(地図での表記は「五丈石ごじょうせき」)まで破線ルートであるのに対し、地形図には造林記念碑(1770mピークの南東)まで道の記載はほぼ無い。実際は軽車道レベルの歩きやすい道だ。1692mの前後のみ地形図に入っている徒歩道は広い道から左に逸れるが、すぐに合流。登山道はそのまま軽車道を斜め横断して右へ下りている。と言うより、昔からの徒歩道を軽車道が利用したり突っ切ったりしたのだろう。

金峰山は、それ自体を目指して登ったことが一度(金峰山荘から。⇒ 2003/5/24記事)、カモシカ山行で通過したことが二度(⇒ 2008/6/28記事、2010/6/26記事)あり、今回登頂すれば4回目となる。

■5/19(月)

甲府駅からバスで終点の昇仙峡滝上まで(1090円)。金櫻神社まで徒歩2.1kmの緩い登りで早くも汗をかいた。

手水舎にザックを置き、階段を上がってお参り。さらに遥拝所まで登って金峰山を望む。

階段下に戻り、11:20出発。鳥居右側の「この先、車両の通り抜けはできません」の道に入る。川沿いで、人家から離れると虫がうるさい。10分ほど進むと水道設備(?)の傍らに、「危険箇所多数の為一般の通行を禁止」の掲示とバリケードフェンスで塞がれた山道の入口があった。地形図で徒歩道(破線表記)である「猫坂」の範囲が判らないが、事前にネットで読んだ記録ではここを始点としている。11時半を過ぎ、曇り、18℃。

【参照したネット記録】

・ヤマレコ/金峰山の表参道・金櫻神社から猫坂を往く(往復)

・やぶ山をこよなく愛する登山ガイド 三ちゃんの山日誌/猫坂

入ってみれば良い道で、また10分ほど進むと電柱を過ぎた箇所に左へ逸れて行く道がある。上掲ネット記録にここを直進してしまうと滝が出てきてやや危険とあったので、左へ登る。すぐに「雄滝」のプレートを付けた杭が立っており、斜面を少し下りると滝と橋が見えた。傍らに祠や墓石(一つの石に信士、信女の名が並べて彫ってあり、明和、安永の年号がある)の残る概ね歩きやすい道で、沢には鉄板の橋が掛かっている。苔むした石垣の上を通過し、鉄階段で林道に出た(地形図1069m地点の東、徒歩道と軽車道=実線との交点)。時刻は12:10、いつしか日が射してきた。林道に絡んだ後は道が不明瞭になるが、沢の右岸を進む。何となく踏み跡はあるのだが、それもいよいよ怪しくなって強引に尾根に上がった。他に楽な道があったのかもしれないが、上がった先にも目印のテープが付いている。いったん道形に復帰した後またもや細くなった踏み跡を追うと、舗装された林道の上に出た。路面までの急斜面を木を掴んで下りる際、左手小指を法面吹付で擦りむいた。【参照したネット記録】

・ヤマレコ/金峰山の表参道・金櫻神社から猫坂を往く(往復)

・やぶ山をこよなく愛する登山ガイド 三ちゃんの山日誌/猫坂

上掲の記録によると御岳林道に下りる手前が猫坂峠で、鳥居跡や祠、造林記念碑があるとのこと。そういった物は見なかったので、踏み跡につられて峠から少し外れたようだ。

ちなみに、お墓で転ぶと猫になる、あるいはそこで滑って転ぶと猫になる<猫坂>といった語りが奈良県を中心に分布するとか。⇒ やんばいのぉ山添村/「スベラネーコ」誕生物語言うまでもなく、金峰山の名は奈良吉野の金峯山寺に由来する。この猫坂も金峯山寺の信仰とセットで持ち込まれたものだろうか。

カーブミラーの立つ小平地で小指に絆創膏を巻くなど15分ほど休憩して12:55。

ここからしばらく林道歩き。国指定天然記念物の燕岩(つばくろいわ)岩脈は「黒富士火山による火砕流の堆積を貫いた岩脈が地表に現れたもの。幾重にも節理が重なった様子は学術的に極めて貴重」(説明看板より抜粋)。マウントピア黒平(くろべら)を通過し、地形図986m地点の三叉路に13:30。手持ちの山と高原地図「金峰山・甲武信」(2022年版)では、実線ルートがここから林道をショートカットしている。塞がれているが、あの斜路だろうか?予想に反してバリケードの先は山道ではなく、道祖神の祀られた細道が民家を繋ぐ山村風景だった。バリケード突破は住民の方には迷惑だったかもしれない。小さな神社の先のゲートを脇から抜けると山道になり、10分ほどで林道に出た。黒戸奈神社のある集落に入ると、カーブに集められた石碑等の中に山梨名物の丸石道祖神(⇒ 山梨の歴史を旅するサイト)があった。

黒戸奈神社を通過(14:15)して10分ほど行くと、道路から右手の樹林に入っていく踏み跡がある。

林道をショートカットできるかと辿ってみると、何処かで外したらしく行き詰まった。少し戻って落葉を踏んで谷を上がり、あとは適当に方向を定めて林道に出た。ここは素直に林道を歩いた方が早かったか。

15:20、甲府市森林浴広場(標高1240m)に到着。元はキャンプ場として整備されていたのだろうが、今は水場もトイレも無い。それでも、広々とした草地のテントサイトは快適そうだ。古道復活プロジェクトはここまでの道路整備だったようで、今はクルマが一台停まっている。

15:20、甲府市森林浴広場(標高1240m)に到着。元はキャンプ場として整備されていたのだろうが、今は水場もトイレも無い。それでも、広々とした草地のテントサイトは快適そうだ。古道復活プロジェクトはここまでの道路整備だったようで、今はクルマが一台停まっている。

すぐ前の渓流(精進沢)に下り、一泊の炊事と明日の行動用の水を汲む。きれいな水だが、念のため浄水器を通したので少々時間がかかった。

16時に森林浴広場を出発、広場の手前に立つ「金峰山古道」の古い指導標に従って地形図の徒歩道に入る(山と高原地図の実線ルートは林道を辿っている)。

16時に森林浴広場を出発、広場の手前に立つ「金峰山古道」の古い指導標に従って地形図の徒歩道に入る(山と高原地図の実線ルートは林道を辿っている)。

1540mまで登ると、地形図に記載のない道が合流してきた。

徒歩道とは方角がずれるが、歩き易そうなのでそちらに行ってみると、トラバース気味に数分進んで別の道に出た。来た側はトラロープで塞がれている。出た側は地形図の軽車道と思われるが、地形図ほど真っすぐではなくジグザグに上がって行く。森林浴広場からの徒歩道合流と思しき地点にはそちらに行かないようバリケードに「←登山道→」と表示されており、つまり、山と高原地図のルートに誘導しているようだ。

この辺は平坦でテントも設営しやすいが、もう少し登って17:40、1709.7m三角点に至る道と地形図に無い北上する道との分岐に泊まることにした。せっかくなのでザックを置いて三角点を確認しに上がると、三角点付近のみスマホが通じた。

暗くなると、特定の一頭だろうか、盛んに鹿が鳴く。虫がほとんどいないのは付近に水がないためか。風もなく静かな夜だった。

この辺は平坦でテントも設営しやすいが、もう少し登って17:40、1709.7m三角点に至る道と地形図に無い北上する道との分岐に泊まることにした。せっかくなのでザックを置いて三角点を確認しに上がると、三角点付近のみスマホが通じた。

暗くなると、特定の一頭だろうか、盛んに鹿が鳴く。虫がほとんどいないのは付近に水がないためか。風もなく静かな夜だった。

■5/20(火)

3時前に起床。木々の間に下弦の月が見えた。今日は気温が上がる予報なので、行動用の水は多めに2L持つことにしよう。4時半に出発。10℃、晴れ。

道は1709.7m三角点を一端とする高まりを通って北上するが、スマホは通じなかった。方角により電波を取れる場合があるのだろう(三角点の南側が良い?)。

山と高原地図では五丈岩(地図での表記は「五丈石ごじょうせき」)まで破線ルートであるのに対し、地形図には造林記念碑(1770mピークの南東)まで道の記載はほぼ無い。実際は軽車道レベルの歩きやすい道だ。1692mの前後のみ地形図に入っている徒歩道は広い道から左に逸れるが、すぐに合流。登山道はそのまま軽車道を斜め横断して右へ下りている。と言うより、昔からの徒歩道を軽車道が利用したり突っ切ったりしたのだろう。

5:10、地形図の徒歩道(実際は軽車道レベル、1690m)に出た。傍らに造林記念碑が建っている。登山道(地形図でも、ここから金峰山まで徒歩道表記になる)は軽車道を横切ってカラマツ林の中へ。

道は細いが迷うようなことはなく、赤さびた古い指導標もある。

6:15、水晶峠(1934m)に登り着いた。今でも水晶が採れるのだろうか。

峠から下り、岩のゴロゴロした枯れ沢から御室川の二股の間に入り、尾根を登って御室小屋跡(1938m)に6:40到着。倒壊した小屋の手前はテント好適地だが、水の気配はなかった。梢で風の音がする。気温10℃、まだ涼しい。

小屋跡から歩き出すと「やまなしの森林100選 金峰山のネズコ林」の看板。次いで現れるシャクナゲは蕾を付けている。

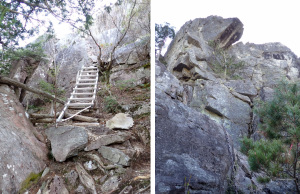

ここから、金峰山頂まで標高差660mの急登で、早くもハシゴ、クサリが出てきた。今日は岩が乾いているから問題ないが、濡れていたら嫌らしそうだ。

地形図の岩崖マーク(2000m)の上に出ると、五丈岩を望めた。

2100m付近のハシゴを上がった大岩の下には石碑と修験の碑伝(ひで)。

2190m辺りでロープの張られた崩壊地を通過し、樹林の中で高度を稼ぐ。2300mでいったん樹林帯から頭を出し、2400mを超えると五丈岩が次第次第に近く見えてくる・・・のだが、なかなか行きつかない。

最後のひと登りというところでルートを外したらしく、踏まれた様子のない岩場を適当に登り、大岩の左側から奥秩父の縦走路に出た。

金櫻神社御神体の五丈岩まで歩き通して、山行目的を達成できた。時刻は9:20。造林記念碑から山と高原地図のコースタイム3時間40分に対して30分遅れだった。

山頂に上がって休憩。予想ほど暑くはないもののここまでTシャツ姿で来たのだが、稜線は風が強くシャツを羽織った。三角点は2595.2m、山頂2599mは山頂標傍らの岩の上か。そこに立つと好展望を得られるが、遠くは霞んでよく見えなかった。瑞牆山の向こうは八ヶ岳だ。

山頂部で30分ほど過ごしてから下山開始。平日にも関わらず多数の登山者と擦れ違う。登りの猫坂、古道に雪はまったく無かったが、下山路では数箇所でシャーベット状に融け残っていた。富士見平小屋を過ぎた1722m地点付近から見る瑞牆山が圧巻。

2025/5/29(木) 人間ドック ― 2025年05月29日 08:15

一日人間ドック受診。

今年はヒマラヤトレッキング(⇒ 3/30記事)に向け1月に健康診断を受けたのでもっと後にしようかとも思ったのだが、高山病の影響を確認したいこともあって、昨年(⇒ 2024/5/24記事)と同時期にした。同じく市民病院にて今年はシンプルに一日人間ドックのみ、市の補助を受け自己負担額12,000円。

胃のバリウム検査の際に「食道も見ます」と、バリウムを口に含み、飲み込むところを撮影するのが目新しかった。

受診者が自分以外に見当たらなかった前回に対して、今回は何人もいる。受付の話によると木曜日は混むそうだが、それでも10時に終了。

結果は2週間程度で郵送されてくる。

※6/9(月) 追記

結果が届いた。概ね前回と同様。

高山病の影響が肺活量に現れるかと思ったが、特段の変化は無かった。

(右側は前回=1年前の数値)

腎結石ができてきたらしいが、これは経過観察。

眼底検査は「視神経乳頭陥凹拡大」で要精密検査。左眼の白内障(⇒ 2026/12/17記事)で近いうちに眼科に行くつもりだったから、そこで検査を受けることとしよう。

(下段は前回所見)

2025/5/29(木) 木元俊宏氏の訃報 ― 2025年05月29日 19:00

木元俊宏氏--本ブログではこれまで「K元・T氏」としてきたが、もうご本名を出してもいいだろう--がお亡くなりになったことをS戸口・O氏から聞き、ショックを受ける。

S戸口氏、K田・T(ミクシィネーム:さざんかQ)氏に、木元氏もお誘いしてまた美味しいものを食べに行きましょう、などと昨年暮れに自分から声を掛けていたのにも関わらず、それを伸ばし伸ばしにしていたことが悔やまれる。

木元俊宏氏、ペンネームは植木不等式。

かつて朝日新聞社が出していた雑誌「科学朝日」のコラム「悲しきネクタイ」で知ったのが最初だったと思う。生物学を始めとする博識を背景に繰り出すユーモアというか駄洒落が滅法面白かったのだが、朝日新聞的には理解できなかったらしく、単行本は数年後に地人書館から出た。

それから、「科学朝日」でやっていたBBS(パソコン通信の掲示板システム)に自分が出入りするようになると、その管理人を務めておられた。

1999年に後方羊蹄山(しりべし)を登るためニセコの旅人宿に泊まった時のことだったと思うが、バイク旅でその宿に転がり込んできたK田・T(ミクシィネーム:ぽんさQ)氏が木元氏と個人的な知り合いだった。その後、お二人の食事の席に自分も誘っていただいて、木元氏の面識を得ることができた。K田氏との出会いは何という偶然だったことか。

一方、自分は学生時代からアニドウの購読会員でフィルム上映会にもちょくちょく出掛けていたのだが、かつてそのアニドウでアニドレイだったのが故・唐沢俊一氏(アニドウやアニドレイについての説明は面倒なので省く)。木元氏は唐沢氏と仲の良い友人で、アニドウ上映会や、と学会(故・山本弘氏が会長だった頃の)でもご一緒する機会があった。特に、アニドウ上映会の後に中華など食べながらS戸口氏、K田(さざんかQ)氏と共に木元氏、唐沢氏のお話を伺ったのは他に替え難い楽しい時間だった。

自分の知る木元氏は博覧強記の駄洒落大王にして美食家。そのお話しぶりから感じられるのはやさしいお人柄で、福祉のボランティア活動に参加されているということも何処かに書いておられたと思う。

離婚されたことは存じ上げていたが、話題に上ることはなかった。上の文ノ梛氏の投稿にもあるが、家族にしか知られない一面もあったのだろう。人と深い関係を築くのに無器用な方だったのではなかろうか、と今更に思う。

それにしても66歳とは若すぎる(自分は木元氏の旅立たれた翌日に64になった)。楽しいお話をまだまだお聞きしたかったが、今はご冥福を祈る。

最近のコメント