2022/3/28(月) 大岳山 ― 2022年03月28日 00:00

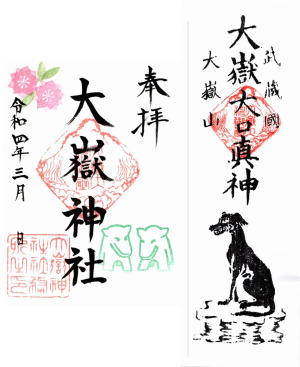

新しい登山靴(https://marukoba.asablo.jp/blog/2022/03/24/9475650)の履き慣らしに奥多摩の大岳山へ。今回は養沢(ようざわ)から入ってサルギ尾根を登り、大嶽神社の里宮のある白倉へ下りる。里宮に参拝して、クラウドファンディング<「おいぬ様の御朱印帳」制作プロジェクト>で貰った御朱印帳の第一ページを飾ってもらうのと、できればオオカミの描かれたお札を頂くのが目的。

武蔵五日市駅からのバスを大岳鍾乳洞入口で降りて養澤神社に参拝。登山口は社殿に向かって右側にある。9時少し前に出発、曇り。

植林の杉の葉が散り敷く道は昨夜の雨でしっとりしている。ひとしきり登って傾斜が緩んだところに炭焼き窯跡があった。登山道上に岩が目に付くようになると地形図809m地点で、御岳山を望める。

10時に高岩山(920m)。鳥獣保護区の看板の柱に「△中グラミの頭」とマジック書きがある。山と高原地図によると上高岩山が「大グラミノ頭」だから、どこかに「小グラミ」もあるのか?

鉄骨造りの休憩舎(地形図をよく見ると建物マークがある)を過ぎると、<上高岩山 ロックガーデン/大岳山 御岳山>の分岐道標。上高岩山経由で大岳山の予定なので「?」となりながら上高岩山の方へ入ると、一段上がってすぐ下りになってしまう。実はこの高まりが上高岩山で、山と高原地図を見直すと確かに今回ルートから分岐した部分に上高岩山の点が打ってあった。

芥場(あくば)峠で御岳山への分岐を見送ると大岳山までは何度か歩いた道になる。<日本山岳耐久レース55km地点>の道標(ハセツネカップに出たのはもう15年半前か・・・https://marukoba.asablo.jp/blog/2006/10/08/9247430)や岩場・鎖場の注意喚起、実際の岩場があって、11時過ぎに大嶽神社に到着。毎度のことながらオオカミ狛犬を愛でる。朝より気温が下がったようで止まっていると寒い。

神社から一登りし、大岳山(1266.4m)に11時半過ぎ登頂。青空が覗くものの、間近の御前山を除いて周囲の山並みはぼんやりしている。芥場峠まで誰にも出会わなかったが、山頂には何人も登山者がいた。ここは二等三角点で標石は味のある字体。それに引き換え、最近置かれたでかい御影石の山頂標はつまらないねぇ。

山頂を周ってまっすぐ南へ下りる道を確認(指導票は見当たらなかった)。最初は傾斜が急だが、すぐに歩きやすい道になる。猿田彦大神の碑や大山祇命の祠を見て白倉分岐。ここから馬頭刈(まずかり)山を経て瀬音の湯に向かうのも手頃なルートだが、今回はこのまま白倉へと下る尾根を辿る。単独男性を追い越して行くと、「十九丁」の丁目石があった。その後に続く丁目石の側面には「榧倉 四良兵衛」のように刻まれている。おそらく寄進者の村と名前で、村名には「榧倉」の他に「千足」も見られた。八丁の「四良兵衛」と九丁の「三良兵衛」は兄弟だろうか。

覆い屋に入ったお地蔵様を拝んで二丁目で林道を横切り、まだ新しい木の鳥居の下の<一丁目>には「これ 四十丁 宝暦十一巳年六月吉日」。傍らの「大嶽社」碑も同じく宝暦11(1761)年で、奥宮の狛犬の宝暦9年と同時期だ。(*1)

鳥居から左に折れて尾根を外れ、沢を渡ると大嶽神社里宮(遥拝所)だった。宮司宅(であろう)横のコンパクトなお宮で、ここの狛犬はオオカミではなく、見た目で昭和前半(戦前?)くらいの唐獅子風。その代わり、社殿横の祠を小さなオオカミ像が守っていた。

コロナ対策なのか、御朱印は書き置いたものを抽斗から頂く形だったのが惜しいが、例大祭のみの授与かもと思っていたお札も同様に頂けたのは幸い。どちらも初穂料300円。お御籤(100円)は末吉だった。

バスまで1時間近く間があるので、手打ちそば深山に入り、盛り蕎麦と地酒を注文。酒の肴にせず純粋に味わってくれと店主の言う蕎麦は歯応えがあり濃厚な風味で良し。壁の「武運長久」の寄せ書きは店主の父君のもので、近衛兵だったので前線には出ず寄せ書きも持ち帰れたとのこと。外の塀にあった星製薬の<親切第一>看板などは骨董として収集したもの。すぐ近くの道路脇にはアース製薬のホウロウ看板が残っていたが、さすがに当時の星製薬は無理か。

檜原村郷土資料館を少しだけ覗いてバスに乗った。

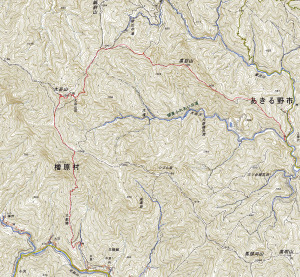

■今回のルート

*1:この丁目石を記録したブログがあった。「榧倉」は現在の檜原村茅倉とのこと。

2022/3/28(月) 西遊記いろいろ ― 2022年03月28日 17:00

本日3月28日は1900年のこの日、スウェン・ヘディンが楼蘭の遺跡を発見したことから「シルクロードの日」だとか。

関係ないのだが、昨夏の諸星大二郎展(https://marukoba.asablo.jp/blog/2021/08/19/9412795)に合わせて開始した全作品再読でようやく『西遊妖猿伝』を通読。それをきっかけに先祖返りして、今月に入ってから原典『西遊記』(さすがに岩波文庫全10巻は重いので檀一雄訳の上下巻)、中野美代子『孫悟空の誕生』を読んだ。

原典は具体的な記憶もない頃に子供向けの本を見ただけではなかったろうか。『西遊妖猿伝』で印象的な羅刹女(らせつにょ)は芭蕉扇の持ち主だったんだねぇ。

勢いで手塚治虫『ぼくの孫悟空』(1952~59)と虫プロアニメ『悟空の大冒険』(1967)を並行して消化中。若い頃の手塚作品は線がきれい。『大冒険』は子供の頃からお気に入りだったが、原作キャラの換骨奪胎ぶり、スラップスティックなギャグや美術など、40数年ぶり(再放送を観たような気がするので)でも面白い。

■2022/4/1(金) 追記

手塚&虫プロを消化し終え、続けて吾妻ひでお『きまぐれ悟空』。吾妻キャラ屈指の変態・三蔵のデビュー作で、阿素湖を思わせる観音様も素敵。「♬悟空が好き好き」と歌うシーンはもちろん「悟空の大冒険」のエンディング。昭和52(1977)年の本の著者近影が若い。

■2022/4/2(土) 追記

アニメも先祖返りして中国『鉄扇公主』(1941)。京劇的な所作があると思うとディズニーやフライシャーの影響も見られる。

歴史的には『鉄扇公主』~手塚『ぼくの孫悟空』~東映動画『西遊記』~虫プロ『悟空の大冒険』と繋がるのだが、今回の西遊記の旅は東映動画を残して終了。

最近のコメント