2023/12/28(木) 12月のハムシ? ― 2023年12月28日 13:20

2023/12/29(金)~12/30(土) 霞沢岳西尾根 ― 2023年12月29日 00:00

T中・H氏と無名山塾の自主山行。

■12/29(金)

松本から中の湯までバス利用。釜トンネル入口で登山届を提出し、朝方に7人パーティが入ったと聞く。12時半に出発。

予報通りに晴れて暖かく、気温は+1℃。オーバーズボンを着けたら早くも釜トンネルで汗をかいてしまい、上高地トンネルを抜けたところでヤッケを脱いだ。どちらのトンネルも内部は照明されており自前のランプは不要、路面は乾いていた。

砂防工事事務所への道を入るとようやく雪が積もっているが、しっかりと踏まれている。トレースに従い、急斜面のササをかき分けて尾根に上がると13時半。

最初のうちこそ緩やかな箇所もあるが、西尾根は基本的に結構な傾斜でザックの重さが堪える。その等高線が一段と密になった1780mでアイゼンを装着。以前(⇒ 2020/12/30~12/31)に泊まった1840m地点を通過し、木を掴んで身体を持ち上げるような急斜面をこなすと傾斜が緩んだ。

15時半、1920m付近でトレース脇の雪面を均してテント設営。雪が柔らかくて整地してもやや傾いでいるが、寝るには差し支えない。無風で静かな夜だった。

■12/30(土)

テントの隅に靴と一緒に置いたスパッツが起床時にも凍っていない。年末とは思えない暖かさだ。

今回は山頂ピストンなので、不要な荷物はテントに残していける。ハーネス、ヘルメットを装着、ロープは自分が持つ。尾根ルートなので雪崩はないだろうと、スコップはT中氏のみ。ワカンは不要かもしれないが、先行パーティとラッセル交替するかもしれないのでザックに入れた。明るくなるのを待ち、6:50に行動開始。

2000m手前に先行パーティのテント2張を見て、2050mまで急登。その後等高線の間隔はほぼ一定になるが、実地の感覚では相変わらずキツい登りだ。背後の焼岳の上に満月過ぎの月が掛かる。

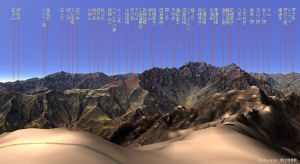

8時、2200mを超えた地点で気温は-5℃。さらに上がると乗鞍岳方面の視界が開け、今年3月にアカンダナ山を巻き下りて未完に終わったルート(⇒ 3/18~3/21 焼岳~白谷山)も見える(写真右の白い三角が白谷山、そこから中央の安房山に繋がるコブがアカンダナ山)。

やがて前方に見えてきた岩峰はK1か?・・・と思っていると、2500m付近でナイフリッジとなる。

トレースに従ってリッジ側面を通過すると、先ほどの岩峰こそ西尾根の核心となる岩場(2530m)だった。基部に7人パーティがいる。

追いついて挨拶を交わすと、彼ら彼女らは関西からとのこと(帰路でテントを見たところ「蛍雪」と大書されていた。おそらく関西蛍雪山岳会であろう)。人数の少ないこちらが核心部を先行させてもらう。フィックスロープが3本もあったので、その1本にプルージックを掛けて登った。岩が露出し適度に手掛り足掛かりがあって難しくなかったが、そこは雪や氷の状態次第だろう。

(帰路、核心部を下りるところ)

ロープの末端まで登り切ると、ふたたび細いリッジにトレースが続く。振り返れば、焼岳をバックに7人パーティが核心を登っている。

広くなった尾根を、いよいよ山頂へ。

細長い山頂の南端に乗り上げ、山頂標の立つ北端に移動。9:45、霞沢岳(2645.8m)に登頂した。

山頂からは眺望が素晴らしい。やや風が強いものの、気温は+1℃。天候と言い雪の量・状態と言い、つくづく今回は条件に恵まれた。

やがて7人パーティも到着し、写真を撮りあった。彼ら彼女らはK1まで行くとのこと。

10時に下山開始。核心部の手前で日帰り3人パーティとすれ違う。核心部はフィックスロープを使って半マスト懸垂(プルージックのバックアップ付き)にしたが、ロープを掴めばほとんど歩いて下りられた。ただ、ロープが汚れているためか滑りが悪い。用意した自前ロープの出番は無し。

12時前にテントに帰着。計画ではもう一泊して下山なのだが、明日は雨予報のため、時間があればテントを下へ移そうと考えていた。が、この時間ならばこのまま下山して15時台のバスに乗れるのではないか。テント撤収して急ぐと、14時過ぎに中の湯バス停まで下りられた。

バスは14:30の便があり、松本の駅ビルにて宿題(西尾根)を片付けた祝杯を挙げた。

■今回のルート

最近のコメント