2022/4/5(火) 続・静脈瘤 ― 2022年04月05日 12:00

左足の静脈瘤に気づいたのは2年近く前(http://marukoba.asablo.jp/blog/2020/05/23/9249764)だが、最近、血管の蛇行ぶりが目立ち、時々そこに軽い痛みを感じるようにもなったので、O倉氏お薦めの川越下肢静脈瘤膝関節クリニックで診てもらった。

超音波で血管の逆流を確認したところ、伏在静脈から深部静脈への腿の付け根近くの合流(そこに起因する症例が多い)ではなく、それより下の合流で逆流防止弁が働いていないとのこと。治療としてはどちらでも変わらず、逆流を起こしている大伏在静脈にカテーテルを入れて焼く。静脈瘤ができている時点でその血管は役立たずなので、昔は引き抜いていたとか。

治療実施は5月に計画している山行日程と考えあわせることにして、今回は採血までして支払額 13,270円。

本丸御殿近くの川越観光無料駐車場にバイクを停めたので、久しぶりに母校である川高を眺めた。帰りがけに「とうりゃんせの唄発祥の地」三芳野神社を拝み(高校在学中を含め、参拝は初めてかも)、川越菓舗 道灌で道明寺桜餅と道灌まんじゅうを買った。

三芳野神社の桜

2022/4/6(水) イタチ! ― 2022年04月06日 13:10

自宅前の河川改修が土手(鉄道線路)を潜る地点を通りかかったところ、イタチがいた。茶色の毛並みで尾を入れて30cm足らず。すぐ土手斜面に上がり枯草に紛れてしまった。

何十年か前に庭で頭をもたげているのを見たことがあったが、こんな身近に生き残っていたとは。2年前の目撃以後気配のないアライグマ(https://marukoba.asablo.jp/blog/2020/06/21/9260098)よりタフかもしれない。

2022/4/8(金) 秩父槍ヶ岳 ― 2022年04月08日 00:00

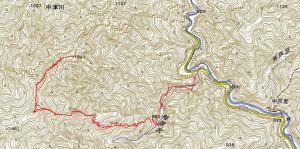

無名山塾のI本・I氏を誘って個人山行。新登山靴(https://marukoba.asablo.jp/blog/2022/03/24/9475650)の履き慣らしであり、また地元の八ッ峰クラブで担当予定になっている11月山行の下見でもある。

上天気の下で気楽な山歩きと思ったが、昭文社の山と高原地図で破線とされるだけあって、案外と手応えのあるルートだった。

三峰口駅からのバスで相原橋に10時半。東屋とトイレがあるが、トイレはまだ冬季閉鎖中。トイレとは別の水道(「飲み水ではありません」の注意書きあり)も使えない。

「野鳥の森歩道」の指導標から沢沿いに入ると、すぐに急な登りで沢を見下ろす道になる。踏み外したら沢まで転落必至の箇所に以前は手すりが付いていたのだろう。八ッ峰クラブの山行は雨天中止に決定だ。

立派な野鳥観察小屋を過ぎて道は沢に下りる。赤ペンキのマーキングを辿り、11時に尾根取付点。植林の杉の中、落ちている青い枝を踏むと葉先に付いた花からホコリのように花粉が舞うのが花粉症持ちにはたまらん。上部の大岩から崩れた石が溜まった箇所もある。途中二箇所ほどトラロープの下がった結構な傾斜を登って尾根に乗ると、植林は途切れて雑木林になった。木の間越しに見える丸いピークが槍ヶ岳かしらん。

秩父の山は3月末に(もしかすると今週初も)降雪を見たのではないかと思うが、登山道脇に少しだけ雪が残っていた。道から見える日陰斜面はまだらに白い。一本調子の登りで12:20に1450mの小ピーク。ここが今回ルートの最高点で、野鳥の森歩道の終点らしい。しかし、それほど変わった森ではないし、ここまで野鳥観察に来る人がいるのだろうか。

ピークからは急下り。テープに導かれていったん尾根を右に外してから戻ったが、振り返り見ると直登するテープもあった。尾根を進んで少し登ると地形図で1430mのピーク、これが「コンサイス秩父槍ヶ岳」で、まだ新しい「秩父槍ヶ岳 最高峰 1435m」の山頂標あり。どこがコンサイス(concise=簡潔な、簡明な)なのか、名付け親は誰か。尾根上の最高点でもないが、眺望は少しばかり良い。

と、I本氏「ここで待ってる」。地図のコースタイムではこの先の秩父槍ヶ岳まで行って戻るとちょうど帰りのバス時刻なのだが、体力的にタイム通りに行けるかどうか、とのこと。

自分ひとりで細い尾根を進み、古い道標に従って尾根の左側面に入る。

またもや急降下して踏み跡・テープを辿ると小高いところに出た。よく踏まれた先端まで行くとそこからは下りられない。ならばいったん高まりから下りて背後の斜面を登るのか?と思うと来た道を戻ってしまう。落ち着いて赤テープを確認していくと、細長い高まりの中ほどを乗り越えて道が続いているのだった。最初に高まりの先端に行ったため見落としていた。緩く登って13:25に1341mの秩父槍ヶ岳に登頂。山頂標はやや古ぼけて、眺望のあるコンサイスにお株を奪われた形か。

急いで戻ると、I本氏はコンサイスで山座同定をしていた。南東側、こちらに押し出すように見えるのは和名倉山(白石山)だ。

あとは来た道を戻る。沢で顔を洗い、野鳥観察小屋で一休みして、15:50 バス停に帰着。午後一本だけの駅行きバスまで20分ほど余裕があった。工務店の店員だろうか、ちょうどトイレの再開作業中で、バス待ちの間に使用可能になっていた(ただし、車いす用の個室は故障のため閉鎖のまま)。今回は誰にも会わなかったが、この陽気に来訪する登山客や愛鳥家も週末から増えるのだろう。

■今回のルート

2022/4/11(月) 続々・静脈瘤 ― 2022年04月11日 15:30

手術すると活動制限解除は1ヶ月後となるので診断時点(https://marukoba.asablo.jp/blog/2022/04/05/9479034)では時期を決めていなかったのだが、これから暑くなる前に済ませてしまえ!と静脈瘤の手術を受けてきた。

手術用の紙下着を着けズボンを脱いでベッドに横たわり、血圧、心拍、血中酸素濃度のモニターを装着。眼にガーゼを当てられて周囲を見られないのは残念。脚全体に使い捨てのシーツを掛け、それを破って左足の手術部位を露出させたようだ。頭の上に点滴のパックが下がっており、麻酔はそこから足へ入れたのだろう。麻酔で眠るとのことだったが、眠った気はしないうちに終了。カテーテルを入れて血管を焼灼した訳だが、痛みはもちろん、手技を施されている感覚もなかったから、やはり眠っていたのかもしれない。

終わって足首から腿まで包帯を巻き、その上から膝下までの弾性ストッキングを履く。下着を替えようと膝を上げたところ、床にボタボタと血が落ちた。見ると包帯の膝下部分が赤く染まっている。静脈なので出血の勢いは弱く、おやおやと看護師を呼んだ。

包帯を巻き直してもらい、受付でお茶を飲みながら麻酔が抜けたのを確認して終了。買取の弾性ストッキングを含め、38,100円也。次は1週間後に検査。

薬は抗生物質と整腸剤の組合せが3日分、痛み止めと胃粘膜保護の組合せが10回分で計850円。

手術 before and after

■4/12(火) 追記

夜半、弾性ストッキングに締め上げられて左足小指が痛み出して目が覚めた。痛みは次第に踵に移り、朝までよく眠れず。手術箇所には痛みも体液や麻酔液の浸出などもなかった。

起床して包帯を外しストッキングを履き直すと、踵の痛みも治まった。

■4/18(月) 追記

その後は痛みもなく経過し、1週間目の検査。

超音波による断層撮影で、焼灼した血管の血流が止まっていることを確認。健康な静脈は外からの圧迫で簡単に潰れる(動脈は圧が掛かっていて潰れない)が、今回焼いた静脈は押しても丸い断面のまま。蛇行した静脈瘤の盛り上がりに今のところ変化がないのは別の経路である程度の血流があるためだが、次第に目立たなくなるとのこと。問題ないので、これでストッキングを脱げる(ストッキング着用を続ければ見た目の改善は早いそうだが)。今回支払額1,840円。次は1ヶ月後。

■5/10(月) 追記

1ヶ月目の検査。

太腿に触って焼いた血管が固くなっていることを確認し、前回同様に超音波で血流を見て、10分で終了。見た目の静脈瘤はまだ残っているがやがて目立たなくなる、焼いた固まった血管もいずれ消えてしまうとの説明で、何ら問題ないのでこれにて通院終了。支払額2,020円。

2022/4/12(火) 夜叉神峠と糸静線 ― 2022年04月12日 00:00

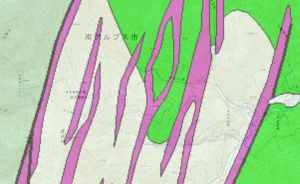

『フォッサマグナ 日本列島を分断する巨大地溝の正体』(藤岡換太郎、講談社ブルーバックス)を読んでいる。終わり近くの一節。

「山梨県西部の夜叉神トンネルには糸静線が通っていますが、トンネル付近では断層破砕帯から大量の水が噴き出していて、周辺を歩くには防水の靴や長靴が必要なほどです」

北岳に向かった時(https://marukoba.asablo.jp/blog/2021/12/28/9452368)、トンネル内に出水箇所があった。あそこが糸魚川静岡構造線だったのか、と思い当たる。

ヤマレコの中の米山悟氏のブログ記事「南アルプスで糸魚川静岡構造線が通るライン」から引用すると「糸静線は、花崗岩の赤いところの南の夜叉神峠を通って早川流域へ下りていき奈良田の下流、西山温泉くらいから早川に沿って下り、新倉には有名なよく見 える露頭があるようです」。

その地質図(https://gbank.gsj.jp/geonavi/geonavi.php)も見てみた。

凡例によると、肌色は堆積岩(海成層 砂岩泥岩互層)、ピンクは火成岩(閃緑岩・石英閃緑岩 島弧・大陸)、緑色は付加体(玄武岩 海洋 前期中新世後期-中期中新世付加体)で、いずれも新生代 新第三紀 中新世 後期(1160万~530万年前。色別のさらに細かい時代区分も示されているが、ここには引かない)の形成。左側の薄緑色はより古く、新生代 古第三紀 漸新世(3400万~2350万年前)の付加体(泥岩砂岩互層 後期漸新世-中期中新世前期付加体)となっている。西に向かって北岳への登山口となるあるき沢橋まで行くと一気に遡って中生代 後期白亜紀(9600~6500万年前)の領域だ。芦安から入って北岳に追い返され奈良田に下りるまでにこれだけの地質を通り過ぎたのだな。

最近のコメント