2021/9/20(月・祝)~9/21(火) 道志山塊・御正体山 ― 2021年09月20日 00:00

5月の道志山塊縦走(https://marukoba.asablo.jp/blog/2021/05/03/9375565)の続きで、I本・I氏との個人山行。

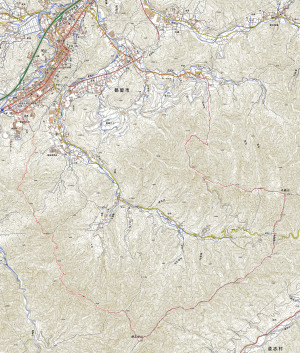

御正体山には以前に日帰りで出掛けて時間切れになり登れなかった(https://marukoba.asablo.jp/blog/2013/12/23/9374315)。その時は東桂駅から尾崎山へと入るルートだったが、今回は都留文科大学から南下して前回ルートに合流、御正体山付近でテント泊し、5月に歩いた今倉山へと繋げる。

■9/20(月・祝)

都留文科大学前駅から大学へと歩き、楽山公園入口の看板を入ったのは9時過ぎ。晴れ。

地図に記載のある道を離れて送電鉄塔を過ぎて行くと、713mピークに「都留アルプス山/都留アルプス最高峰」の立札があり、ここまでハイキングコースになっている(https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/sangyo/shoko_t/5/1338.html)。南下して高度を上げていくと、930m小ピークが尾崎山へ続く尾根とのジャンクション。あとは御正体山への一般ルートと合流するまで前回と同ルート(昭文社山と高原地図の破線)なのだが、ごく断片的な記憶しかない。

しばらく自然林の中を気分良く歩くと、文台山への登りは傾斜が急な上に踏み跡が不明瞭になり歩きづらい。そこを下ってきた女性が、一般ルートに出るまでに出会った唯一の登山者だった。ザックの重さ(ルート中の水場は下山口に近い仙人水だけなので、水をたっぷり背負っている)に息を切らせ、ちょうど12時に文台山(1198.7m)。

山頂から少し東へ行ってから南へ伸びる尾根に入る。すぐにコルがあって1225ピークへと続くはずなのだが、前方でそのコルを林道が断ち切っている!? 地形図にも昭文社地図にもそんな道路は載っていない。行ってみると、こちら側は土斜面で容易に林道に下りられるが、向かい側はモルタルコンクリートを吹き付けた崖で、一見したところ尾根に上がれる箇所は無い。

ザックを置いて、自分は尾根の西側、I本氏は東側を偵察。西側は一部にコンクリの吹き付けられていない草斜面もあるが、傾斜が急で登れない(*1)。尾根の東側は、コルから少し行った地点が林道開削の先端で、作業員が3人ほどおり、重機が入っていた。ここには作業用のロープが下がっており、使ってもよいとのこと。尾根を切り崩した部分は崖なのだが、ロープを掴んで岩に足を置けば登れた。その上の急な土斜面をゴボウで上がり、工事で行き来した踏み跡から尾根に這い上ってルートに復帰。またもや息が切れた。

1225を越え、1211の手前で方向が変わる地点でルートを外して修正。この辺、踏み跡が明瞭だと思っているといつの間にか足元が怪しくなる。ハガケ山(1320m)に15時。山頂標は見当たらず、樹幹の赤テープに薄れたマジックで山名が記されているのみだった。

ハガケ山から1328の間には小ピークが三つ並んでいる。その二つ目に上がると、次のピークへのコルに下りる踏み跡は無く崖になっている(ただ、崖の上に赤テープが落ちていた)。前回はルートを疑いながら樹木を掴んだり踏んだりして下りた箇所だ。今回も同様と思ったのだが、一段下りるとその先の手掛かり足掛かりが見えない。ピークに戻り二人で周囲を探ったが、踏み跡のように見えるものを辿っても行き詰まる。時間を費やした挙句、場合によってはスリングを木に掛けて捨てるつもりで元の崖に戻ると、今度は下に赤テープが見えた。すると不思議なもので、先刻は見えなかったラインが浮かび上がり、さほどの苦労もなく下りられた。前回は日帰り装備で身が軽かった分、視界が利いて簡単にルートを見通せたということか。

そろそろテント場を探すべき時刻だが、ともかく一般ルートまで進むことにし、合流点に17時過ぎ到着。広くてほぼ平坦なので、ここにテントを張ることにする。この時間では登山者もいないので道の上でも構わない。日没時、グラデーションのかかった富士山が美しかった。

■9/21(火)

テントから出ると間近の杓子山に満月が沈んでいく。今晩が中秋の名月かつ満月なのだが、天文学的には今現在の方が満月に近いとラジオで言っていた。実に良い構図だったが写真を撮り損ねた。5時半出発。晴れ。

一般ルートはまったく歩きやすい。前回山頂を割愛して下山した1568mの分岐を過ぎ、6時、道志山塊の最高峰・御正体山(1681.4m)に登頂。「御正体」とは御神体、また、本地垂迹説に基づいて神体である鏡に本地仏の像を示した鏡像または懸仏(かけぼとけ)の意味という。平らで広い山頂の一角にある祠には「御正體大権現社 伊邪那美命神璽」の木札が収められていた。地図を見ると文台山の西麓に御正体神社があるが、そこが里宮、ここが奥宮なのだろうか。樹木に遮られて眺望は無いが、テン場に絶好の山頂だ。

北東に向けて結構な急傾斜を下ると白井平への下山路を分ける。牧ノ沢山は特に目印もなく通過、岩下ノ丸(1303.6m)に8:20。道坂峠手前の1217.2mはあまり見かけない四等三角点で、標石はコンクリート柱に丸いキャップを載せた形。

トンネルの前後の口にそれぞれ下りていく道のある道坂峠から登りに転じて、5月に縦走した今倉山(1470.1m)には10時半に到着。

赤岩ではゆっくりと眺望を楽しんだ。都留の街から立ち上がって文台山~ハガケ山~御正体山と続く稜線が一望、文台山の先で行く手を阻んだ林道工事はあの辺か。遠くは南アの聖~塩見、甲斐駒なども見える。

あとは二十六夜山から仙人水経由で下山して西川バス停に14時半過ぎ。

芭蕉月待ちの湯は本日休館でバスも1時間以上先なので、そのまま赤坂駅近くのホテルスターらんどまで歩いて入浴した。立寄り入浴500円、薬草風呂に浸かっていると皮膚がピリピリしてくる。ホテルのレストランは開いていなかったので、大月駅近くのうづきで食事。餃子が美味しい。

■今回のルート

*1:その先まで進んで傾斜の緩んだ斜面から1225ピーク付近で尾根に復帰したという記録を、帰宅後にI本氏が見つけた ⇒ https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-2939137.html

最近のコメント