2022/11/16(水)~11/17(木) 道志縦走・秋山二十六夜山~峰山 ― 2022年11月16日 00:00

1年ぶりのI本・I氏との個人山行。晴天日を選び、秋山二十六夜山から赤鞍ヶ岳に上がって東へ向かい峰山まで。赤鞍ヶ岳から西の二十六夜山(https://marukoba.asablo.jp/blog/2021/05/03/9375565)、御正体山など(https://marukoba.asablo.jp/blog/2021/09/20/9427284、https://marukoba.asablo.jp/blog/2021/11/14/9441319)を同じくI本氏と歩いており、道志エリアはこれで完成。

■11/16(水)

上野原からのバスは他に登山客の単独男性のみ。浜沢バス停(標高530m)から9:40に歩き始め。

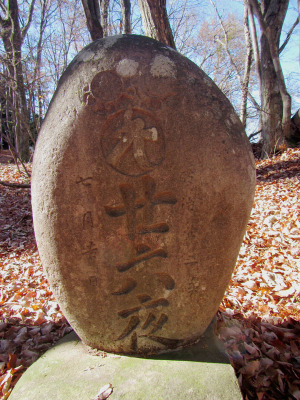

しんとしたアオゲラの森キャンプ場を過ぎ、指導標に従って山道に入る。青いビニールテープに沿って強引に尾根に乗ったが、道は別にあったかもしれない。その尾根も一本調子の登りでなかなかに辛いが、途中、660m辺りに休憩舎がある。赤鞍ヶ岳に向かう分岐を見送って946小ピークを越え、平らになった稜線を進むと二十六夜山頂への分岐。分岐に入らずわずかに直進した広々とした落葉樹林の中に明治22(1889)年の立派な二十六夜塔が建っている。11:05、二十六夜山(971.7m)登頂。2014年9月(http://marukoba.asablo.jp/blog/2014/09/23/9340533)以来の2回目。

山頂から来た道を戻って稜線から赤鞍ヶ岳へ分岐する道を探し、「浜沢←→二十六夜山」の指導標から踏み跡に入る(踏み跡方向への指示は無い)。946を巻いてきた道と三日月峠で合流するが、巻道は荒れている印象だった。

緩いアップダウンからロープでガイドされた崩壊地を経て、また真っ直ぐな登りで地形図1117の棚ノ入山(たんのいりやま)に上がる。ここでバスに乗り合わせた単独男性と行き会わせ、共に休憩した(今回山行中に出会ったのはこのオジサンのみ)。1117地点に「棚ノ入山」の山頂標があるが、地元の旧秋山村ではその先で無生野や雛鶴峠へと道が分岐するピークを棚ノ入と呼ぶ・・・と、分岐(昭文社の山と高原地図では「サンショ平(棚ノ入)」)の道標に解説があった。前回は雛鶴峠からこの分岐を経て赤鞍ヶ岳に向かったのだった。

分岐の先でまた崩壊地を通過、何やらやや大型の糞やイノシシの掘り返した穴を見ながら進む。またもや足に頼った地味に辛い登りで、今回最高地点の赤鞍ヶ岳(朝日山、1299m)に13:10 登頂。落葉に覆われた広々とした山頂だ。赤鞍ヶ岳は旧秋山村での呼称で、昭文社地図では「朝日岳(赤鞍ヶ岳)」と表記されている。

イノシシが落葉の上からやたらに掘り返している道を下りて道志村役場方面への分岐(秋山峠)を見送り、岩壁を見せているウバガ岩を通過すると、三角点のあるワラビタキ(1256.8m)。昭文社地図では「赤鞍ヶ岳(ワラビタタキ)」だが、山頂標は「赤鞍ヶ岳(ワラビタキ)」だった。山頂の先には雨量を無線で城山ダム(津久井湖)に通知する雨量計(赤倉雨量観測所)が設置されている。

その先、大栗バス停へと下りる分岐は分かりづらい。「道志村←→赤鞍ヶ岳」「←厳道峠」の指導標が立っているのは地形図の分岐より手前で、そこに分岐は見当たらない。念のためGPSを確認しながら踏み跡を辿るとバス停へ下りるルートに導かれ、厳道峠への道はそこから左手に見える高まり(稜線)の方だった。指導標から踏み跡を無視して稜線を忠実に辿るのが正解だが、今は落ち葉で道が隠れているのかもしれない。

細茅ノ頭(中ノ入山、1130m)を越えると昭文社地図に「ヤマヒル注意」とあるが、この時期はもう鳴りを潜めたようで無事だった。先日の丹沢(https://marukoba.asablo.jp/blog/2022/09/26/9529269)で懲りて、小さなスプレーボトルに飽和食塩水を充填してきたのだが。

長尾の手前で林道造成のために尾根が切断されているが、前後に階段を付けてくれているので容易に通過できる。尾根の北側に重機が入り、ヘアピンカーブを作っているところだった。

長尾は昭文社地図に「山名表示なし」とあるが、現地には個人の手製らしい「長尾山(焼平山)1107」と記した木製プレートが下げられていた。

16時、長尾から下りて平坦になった箇所に各自幕営。設営時に吹いていた風も日没後は止み、静かな夜だった。

■11/17(木)

6時前に出発。幕営地から小さな高まりを越えた場所も広々とした適地だ。

間もなく、TV中継局などのアンテナが建つ御牧戸山(鳥井立、1047.6m)で明るくなった。夜明けのパラボラが格好良い。

御牧戸山から下りた980m地点に、地図には無い道を示す「池の上・阿夫利山 H25.1.6」の指導標あり。おそらくここから尾根を下りて池ノ上(地形図803の西のピーク)を経由し、金波美峠に出られるのだろう。

厳道峠へと急降下し送電線を間近にすると不意に視界が開け、富士山が見えた。

昭和63(1988)年の開通記念碑の建つ厳道峠で車道を横断し、ムギチロに7:10。長尾山と同形式のプレートに「ムギチロ 麦尻 903」とある。畑作状況にちなむ山名なのだろうか。

平野峠手前のピークには県境が通っており、「平野山 730」の他、「これより県有林 山梨県」「水源の森林 神奈川県」のプレートや杭がある。平野峠では、送電線巡視路の指示板に手書きで「入道丸 安寺沢→」。うっかり直進してしまいそう(昭文社地図には登山コース以外の小道を示す薄線が入っている)な場所なので有難い。安寺沢(あてらさわ)への道(これも薄線だが、誘い込むように赤テープが下がっている)との分岐でも同じく巡視路指示に手書きされていた。

一登りして平坦な山頂の先の方に三角点のある入道丸(714.4m)に8:10。緩やかに下って30分で山道の交差する綱子峠。指導標の「綱子峠」は来た道の方向を指しているが、ここが峠だ。左は指導標の通り安寺沢へ向かう道(昭文社地図の薄線)だが、直進と右の道を示す標識は無い。よく見ると直進方向は樹の幹に「大平山へ」とプレートが打ち付けてあり、峰山へ向かうのは右と確認できた。進路を確認している時、ザザッと獣が藪を分ける音がして土塊(?)が急斜面を転がり落ちていったのは、カモシカか?

峠から下って行くと、かつては畑だったのであろう柵囲いを傍らにした林道に出た。山道の出口には「綱子峠登山口」の標識がある。さらに下ると舗装路になり、車両進入禁止のゲートを抜けて集落に入った。

集落の中を進み、右折して綱子橋を渡る。昭文社地図では縮尺の関係かほぼ真っ直ぐに見えるが実際はカーブの多い道路を辿り、ヘアピンカーブの手前で柵の付いた斜路から左手の山に入った。

しかし、柵から上は人の通った形跡はあるものの登山道とは思えない斜面。それを少し登ると、ヘアピンカーブにもっと近い箇所から来ているらしい道に出て、すぐに峯山(峰山)を示す指導標が現れた。長い階段を上り、峰山(570m)に10:10登頂。ここからも富士山が望める。

富士山手前の窪みが厳道峠(確かに急降下だ)、その右に御牧戸山~赤鞍ヶ岳。下の写真で赤鞍ヶ岳の手前に見えているのは金波美峠を間にした阿夫利山(729m)で、二十六夜山はもっと右になる。厳道峠の左側に大きいのは大室山で、綱子峠へと下りてきた尾根は木に隠れて良く見えない。

ここからやまなみ温泉(改修のため休館中)に下山すると10時台のバスに間に合うかどうかで、次便まで2時間近く空く。藤野駅まで4km程度なのでバスを待たず歩くことに決め、時間を気にせず下山することにした。山頂には日本武尊を祭神とする古峯(ふるみね)神社が祀られ、少し下ると雨神・大龍王・風神の石碑が並ぶ。室町時代初頭の雛鶴姫の故事もあるそうで、古くから里人の崇敬を受けた山なのだろう。

やまなみ温泉に向けて峯山散策路に入ると名称とは裏腹な急斜面で、落ち葉にスリップして転倒しそうになる。急坂コースを下りると緩やかになり、11:20に峰山登山口に出た。傍らに「ヤマビル注意!!」として塩や忌避剤が用意されていたのでズボンの裾を上げて確認したが、幸いここでも無事だった。

すぐにバス道に出て、あとは車道を歩くのみ。日連(ひづれ)大橋で相模川を渡り、登山口から1時間ほどで藤野駅に到着した。構内の観光案内所売店で缶ビールを買い、高尾行きの車中で一人(I本氏は酒を飲まない)乾杯。

■今回のルート

最近のコメント