2022/10/3(月) 「四畳半タイムマシンブルース」 ― 2022年10月03日 13:55

「四畳半タイムマシンブルース」鑑賞@グランドシネマサンシャイン。

「四畳半神話大系」「夜は短し歩けよ乙女」の登場人物・舞台が戯曲「サマータイムマシン・ブルース」と融合。アニメ作品としては前二者の湯浅政明から監督が交替しているのでどうかと思ったが、雰囲気は変わらずに楽しめた。鑑賞後に確認すると、夏目真悟監督は四畳半シリーズに以前から絵コンテや演出、原画で参加しており、それゆえの抜擢なのだろう。「スペース☆ダンディ」の監督も務めていたのか(総監督は渡辺信一郎)。

作中で騒動の中心となるリモコンは生成消滅のケリが付いたが、時間の流れの中をループするアイテムは、SF的には広瀬正に既に現れ、論理的にも矛盾を来さないらしい。

今月WOWOWで放送される映画版「サマータイムマシン・ブルース」も観てみよう。

2022/10/9(日) 巻機山 ― 2022年10月09日 00:00

八ッ峰クラブの有志山行。元はクラブの定例山行企画だったが参加希望者が少なく、担当のI田・T氏の他にT嶋・A氏と自分の3人で個人山行として実施した。

巻機山はガスの中を通過したことがある(https://marukoba.asablo.jp/blog/2007/04/21/9463205)が、今回はしっかり山頂を確認し、割引(わりめき)岳まで足を伸ばした。

前日10/8(土)の午後、I田氏の車にピックアップしてもらい、清水集落の民宿やまごへ。夕食の広間で話をした夫婦2組も巻機登山だった。こごみや、あけびの卵黄あえなどの山菜が美味。

4時に起床。朝食として用意してもらった握り飯を食べ、車で登山口の駐車場(一日500円)に移動。驚いたことに夜明け前のこの時間で手前側の駐車場は満杯で、路上駐車まである。T嶋氏が奥にも駐車場のあることを知っており、そちらにはまだ3台ほどの空きがあった。さすがに連休の百名山、大変な人気だ。

5:20 駐車場奥の登山口から歩き始め。今回は井戸尾根コースの登下降なので関係ないが、「ヌクビ沢コース・天狗尾根コースは雪渓が不安定で危険なため入山禁止」の看板があった。

最初は雑木林を緩く登り、三合目から傾斜がきつくなる。先頭を行くT嶋氏は結構速いが、I田氏を挟んでペース調整し、後から来るパーティに先を譲りながら登る。曇り空だが、適度に風の通る樹林で気持ちが良い。五合目(焼松、1128m)から上越のマッターホルン・大源太山を望めた。

登山道は湿って一部ぬかるみになっている。ゆっくりしたペースだが高度はさくさくと上がり、六合目(展望台)からは割引岳へ至るヌクビ沢がよく見えた。

樹林が切れて岩の露出した1564m地点ではガスが出てきた中を風が吹いて一気に寒くなる。ここまで自分はTシャツ姿だったので鳥肌で、もう少し進んでから雨具を羽織った。樹林は姿を消し笹や立ち枯れた草が主体となった道を行くと階段が現れ、八合目を経て前巻機山(ニセ巻機、1861m)へ。

草紅葉の中の階段・木道を辿って避難小屋に到着。小屋裏のトイレは二つのうちの一つが閉鎖されており、待ち行列が出来ている。待っている間、木立から雫が降ってきて息が白く見えるほど寒かった。小屋は混んでおり靴を脱ぐのも面倒なので中に入らないまま40分程停滞した。

9時半に行動を再開し、草紅葉の続く道を30分足らずで井戸尾根コース分岐(御機屋)へ。「巻機山頂」の標柱周辺は多くの登山者で賑わっているのでいったんスルーし、右(東)へ進む。草原の池塘を見ながら(下の写真は分岐へ戻る際の様子)10分程で到着した最高点(1967m)にはケルンが積まれていた。前回通過した時に「低いケルンがあったので山頂と思うことに」したのはこれだったか?

分岐に戻り、八ッ峰クラブの旗を出して記念撮影を済ませてから割引岳へ。分岐から下りると風が遮られるので、こちらで休憩している人もいた。時折ガスが取れて越後三山(八海山~越後駒ヶ岳~中ノ岳)が見える。

割引岳は均整な山容全体が草紅葉の黄金色で、晴れていれば一層美しいだろう。10:50に登頂。山頂(1930.8m)ではよろけるほどの風が吹く。倒れていた標柱をI田氏が立て直したが、また吹き倒されるかもしれない。天狗尾根コースを上がってきたヘルメット姿の単独男性あり。

分岐に戻り、避難小屋で再びトイレ待ち。ガスが取れてきて登りの時ほどには寒くない。前巻機から下って行くと眼下の尾根の紅葉がきれいだ。

五合目前後は登りで感じた以上の急傾斜で足を滑らせないよう気を遣い、14:40 登山口に戻った。百名山だけあって、あらためて歩く価値のある良い山だった。

軽く渋滞していた関越道を花園ICで下り、18時過ぎに帰宅。

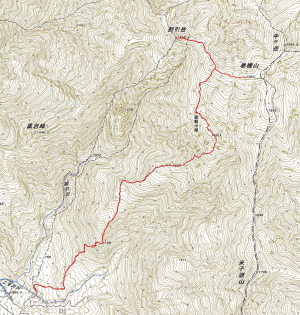

■今回のルート

2022/10/16(日) 龍頭神社、不二洞 ― 2022年10月16日 00:00

天気がパッとしない中、一日曇りの予報を狙ってツーリング。

8時前に出発し、まず小鹿野の龍頭(りゅうとう)神社へ。参拝するのは2002/5/25以来か。手持ちの同人誌本『お犬様の御札 ~狼・神狗・御眷属~』によると秋祭が10月第三日曜(今日)とのことで御札を頂けると思ったのだが、到着してみるとそんな様子はなく、尾ノ内渓谷に入る道の落葉掃除をするおじさんたちが社殿前で世間話をしているだけだった。宮司宅を尋ねると神社の裏だが留守とのこと。ネット検索すると大祭は記事によって10/17だったり第三土曜日だったりするが、宮司さんはお祭りの時だけお宅に戻るのだろうか。

神社名は埼玉県神社庁(上のリンク先)が「りゅうとう」としており、宮司宅を教えてくれたおじさんもそう言っていたが、『お犬様の御札』や目についたネット記事では「りょうかみ」と読んでいる。鳥居横には「八日見山入口」の碑が建ち、尾ノ内ルートを突き上げた両神山中に奥宮を祀るのだから、「りょうかみ」の方が相応しい気はする。

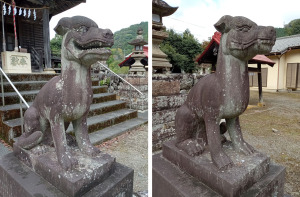

狛犬はオオカミが二組。階段を上がった社殿前のは痛みが激しく、台座には「明治四拾年」(1907年)とある。階段下のは平成十八年(2006年)のもの。新旧とも良い面構えだ。

白い狼を描いた奉納額は、脱色の結果なのかもしれないが美しい。

尾の内渓谷は氷柱作りのためのパイプが張り巡らされて、踏み入った場所の渓谷美は損なわれたようだ。駐車場に登山姿の夫婦がいたが、どこまで登るのだろう。

志賀坂トンネルを抜けて恐竜の足跡化石を再訪。低い箇所の窪みに手を触れてみた。

受付で入場料(800円)を払うと、鍾乳洞は200m以上坂道を登った先。トンネルを潜ってドアを開けると螺旋階段でさらに登る。仏や地獄巡り的な名前の付いた鍾乳石の造形を周って約40分。全体的に灰色や茶色っぽい鍾乳石であまり神秘感はないが、大きな石柱など見応えがあった。

不二洞の前の渓谷に掛かる吊橋は上野スカイブリッジ。通行料(公園管理料)100円を払って渡るが、紅葉には少し早いか。

対岸の「まほーばの森」でちょうど昼時だったので、カフェでオリジナルカレー(500円)を食す。

帰途は神流湖沿いを走った。走行距離約180km。

2022/10/21(金) 秩父ツーリング/神庭洞窟、三峯神社 ― 2022年10月21日 00:00

ここ3日ほど好天続きだが、悔しいことに地区の活動(花いっぱいの水やり当番)が間に入ったため泊りがけの外出ができない。今日は一日、また秩父までバイクを走らせた。

今回は行ってみたかったジオサイトから。

googleマップ ⇒ https://goo.gl/maps/P1SX3cFpCFT95zrc9

googleマップのナビでは国道140号から最短距離の線が表示されるが、現地は崖で取り付けるはずもない。実際は脇道をウネウネと上がった大達原地区の稲荷神社に駐車場があり、そこから集落を抜けて山道に入る。大輪~強石(こわいし)を結ぶハイキングコースらしいが歩く人はいるのかどうか。石灰岩を掘り抜いたトンネルを潜った側に解説版があった。馬車を通すために明治中期以降に開削したとのことで、馬頭尊の碑がそれを伝えている。オーバーハングした岩壁を見上げると、ロッククライミングの支点にするカラビナがいくつも下がっていた。

次は神庭(かにわ)洞窟へ。

googleマップ ⇒ https://goo.gl/maps/CUhP5tb3YJBRruYi9

これもgoogleナビは荒川を突っ切る最短経路を出してくるが、140号を直進してオートキャンプ場への脇道に入り、ドン詰まりの駐車場からハイキング道を歩く。

縄文時代から近世に至るまでの遺物が確認されている半洞窟。内部の左手から水がしみ出して浅い水溜りを作っているのは昔からだろうか。右手は一段高く奥部屋のようになっており、入ってみると立ち上がれる高さがあった。縄文人もここをねぐらにしたり、あるいは呪物を祀ったりしたかもと想像する。

洞窟からもう少し登った神庭鍾乳洞は岩の裂け目ふう。コンクリートの入口を潜ると荒々しい岩に囲まれた小空間で、あまり鍾乳洞らしい雰囲気ではなかった。

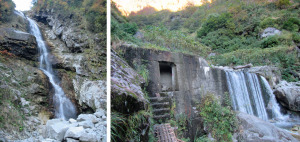

ほど近くの夫婦滝を眺めてから駐車場に戻った。

二瀬ダムを渡ってクネクネした道を走り、三峯神社へ。参拝前に山麓亭でくるみ汁蕎麦を食す。鳥居前の大島屋は大達原のトンネル近くに開業して現在まで続くそうで、こちらで食べてもよかった。三ツ鳥居を潜り、奥宮遥拝所から拝む山はそろそろ紅葉といったところ。

三峯神社には何度か参拝しているが、建ち並ぶ摂社のひとつ・大山祇神社のオオカミ狛犬はこれまで見逃していたかも。

中津川の方へ廻ろうかとも思ったが、日没前の帰宅を考えて往路を戻った。本日の走行距離、約160km。

2022/10/25(火)~10/26(水) 黒部川・下ノ廊下 ― 2022年10月25日 00:00

天気予報と阿曽原(あぞはら)温泉小屋HPの登山情報とを睨んで日程を決め、下ノ廊下を歩いてきた。

前日はロッジくろよんにテント泊(1500円)。平日ながらテントは数張りあり、おそらく皆、下ノ廊下なのだろう。ロッジ泊には空きがあった模様。

■10/25(火)

ロッジくろよんを5:20に出発。晴れ、気温0℃。

黒部ダムを渡ってトンネルに入り、電気バスの駅(早朝のため閉まっている)を過ぎて直進、路面の「進入禁止」を越える。「←内蔵助谷/日電歩道」の表示に従い、次に「出口」方向へ行くと黒部ダム駅に出た。あとは登山者向けの案内に従って外へ。出口の手前にトイレと水道がある。

広い道をどんどん行くとダム展望台のゲートに突き当たってしまう。引き返すと、左(北)に入る道に「ダム下流/下ノ廊下」と目立たない道標が立っていた。そこを下りるとダム下流を渡る木橋。トンネル内でもウロウロしたので、ここで6:20。すっかり明るくなった。

黒部川の間近を歩き、そろそろ内蔵助谷出合かと思っていると、右に下りて行く道脇に「通行できません(工事中)」の看板。まだ先に別の道があるのかと真砂岳方面に直進してみるが、内蔵助谷の右岸を急激に登るばかりだ。引き返して分岐に入ると先行者がいた。下ノ廊下ルートが開通しても看板は通行止めのままらしい。

黒部川右岸をしばらく辿ると川岸に残雪のブロックが見られるようになり、新越沢合流点の手前でいよいよ岩壁を穿った道が現れた。

岩が被さるような箇所はごく一部だが、谷間の残雪ブロックはますます大きく、高度感が出てくる。

新越沢合流点と黒部別山谷合流点の中間には雪のアーチあり。阿曽原温泉小屋HPで「怖いと思ったら高巻きを」と呼び掛けている<イチロー沢のトンネル>なので素早く潜る。高巻き用のロープも付けてあった。

道はいよいよ険しいが、壁にはずっとバランス保持用の番線(太い針金)が張られ、適宜にハシゴも組まれているので困難はない。写真の登山者は居合わせた先行パーティで、この後、安全な箇所で追い抜かせてもらった。また、水平歩道を逆行してくるパーティには計10人程行き会ったが、譲り合って足元に余裕のある箇所で擦れ違うことができた。

行く手の岸壁の紅葉が美しい。

黒部別山谷の合流点は岩を踏んで渡り、ロープと岩に打ち込まれた足場金具を頼りに水平な道に戻る。相変わらず道は高く、眼下の流れは激しい。

しかし、白竜峡に至るとその流れもやや穏やかに、道も崖から離れた長閑な箇所が現れてきた。もちろん、岩壁を穿ち桟道を渡したような箇所もあるが。

おや、こんなところにテントスペースがあると思うと、その下が十字峡の吊橋だった。二方向から流れ込む迫力の水流に紅葉が映える。ここから剱沢を遡ったところに幻の劔大滝がある訳だ。

十字峡を過ぎてもまだ続く崖っぷちの道に高度感も麻痺してくるが、足元が疎かにならないよう意識して歩く。半月峡、S字峡(写真)を過ぎると送電線を通すトンネルが見え、間もなく東谷吊橋に到着した。

長い吊橋を渡って作業用の道路を辿ると仙人谷ダム。対岸にハシゴが3段に連なっているのは仙人温泉小屋に向かう道か。ダムを渡り、案内に従って管理棟に入る。通路を進むとムッと熱気のこもる線路を横切るが、これが高熱隧道に繋がっているのか?

建物を出ると野原で、あとは阿曽原まで楽な道かと思うとハシゴが現れ、引き続く階段や強引な登りに息が上がった。水平になって権現峠の短いトンネルを潜り、阿曽原温泉小屋に13:10到着。

一足先に到着していた単独男性に続いて受付(テント1000円+入浴料800円)を済ませる。入浴は1時間毎の男女交替で13~14時は女性時間だが、今は女性客がいないのですぐに入浴可能、また何度利用しても良いとのこと。テン場に二番乗りして小屋から遠い隅に設営し、早速露天風呂に行くと無人だった。脱衣所さえ無い野趣あふれる温泉に浸かり、身体をほぐす。なお、雨の時は傍らのトンネルを脱衣所に利用するとのことだが、坑口に下がったシートの隙間からもうもうと湯気の上がるトンネルはこれまた高熱隧道に繋がるらしい。曇り空に風が吹いて湯船から上がると少々寒く、テン場に戻る坂を上がっているとポツポツと降って来る中、受付前の自販機でビール(ロング缶800円)を買ってテントに戻った。やがてまた晴れて、色づく山を眺めながらビールを傾ける。つくづく「山はこれに尽きる」と思う瞬間。

テン場は徐々に埋まり、日暮れ時には20張近くあっただろうか。

■10/26(水)

4時起床。晴れ、-3℃。

沢が近いためかテント外壁に氷の膜ができていて掻き落とすのが手間だった。こちらがテントを畳んでいるうちに欅平に向けて出発するパーティもあるが、テン場を出た途端に踏み外した人がいるらしく「上がってこられる?」といった声がする。小屋に助けを求めたようでロープを担いだ人が来たりして、一時通行待ちになっていた(この辺のことは阿曽原温泉小屋HPの本日付の記事にも書かれている)。

ドタバタも収まった5:40に出発。霜の降りた木橋を渡って少し行き、急登に早くも暑くなる。水平になった樹林の道を行くと先行者が二人立ち止まっており「サルの群れがいます」。人間を見ても立ち去る様子がないので、こちらも群れでと3人まとまって進行した。サルをやり過ごして自分が先行。

しばらく進んでまた崖際の道となり、カーブを曲がった途端に重量感のある獣が登山道脇の斜面を駆け上がって樹の間に消えた。黒い影が一瞬見えた気もする。落葉の上にダッシュの跡が残っており、クマかカモシカか。

崖際とは言え昨日のような岩崖と違って下方に樹木が茂っているため、それほど高度を感じない。水平な道をどんどん歩いて7時に折尾(おりお)ノ大滝。滝は折尾谷の手前で、折尾谷は内部がトンネルになっている堰堤で通過する。

また岩崖道となり「下ノ廊下」でイメージするような風景が現れる。そこまで行くと「大太鼓展望台」のプレートが付いており、さすがの高度感。手持ちの昭文社の山と高原地図「剱・立山」(2016年版)で「大太鼓」は志合谷の手前でルートが東側に膨らんだ(地形図で1023ピークを巻いている)箇所だが、プレートはそれより先のようだ。

志合谷は谷に詰まっていた雪が大きな塊になって崩落しており、そこを素掘りの長い(昭文社地図によると150m)トンネルで潜り抜ける。真っ暗なトンネル内に溜まり、あるいは流れている水は頭上の雪から来るのか。おかげで靴が洗われて綺麗になった。

水平歩道も終わりに近づき、送電鉄塔が現れる。紅葉を散りばめた山々の向こうに白く輝くのは白馬岳から白馬鑓ヶ岳辺り、やがて不帰ノ嶮(かえらずのけん)から唐松岳まで見えてきた。

鉄塔間の送電線を間近にするとブツブツと呟いているのが聞こえる。谷間から電車の警笛も聞こえてくる。

「欅平上部」のプレートを見て下って行くと、ヤブにガサガサと獣の気配がしてグルルと唸り声が。これは妙義で聞いたやつだ(https://marukoba.asablo.jp/blog/2013/11/02/9405977)。やはりクマだろうか。立ち止まって周囲を見回し、ザックに付けた熊鈴をことさらに鳴らして通過。間もなく、通行止め(登山者は除く)のトラロープが張られた登山道入口に出た。駅に向かって下って行くと、最初の列車で到着したのであろう何組ものパーティや単独登山者が登ってくるので、幾人かには「クマがいるかも」と伝えた。10:10 欅平駅に下山。

トイレで身体を拭って着替え、次のトロッコ列車に乗った。

旧日電歩道、水平歩道は楽しい道だった。しかしそれは登山でのこと。岩を削った跡や絶壁の桟道を見れば、道を切り拓く苦闘を想わずにはいられない。また、この狭い断崖の道でダムの建設資材を運んだ歴史を知ってはいても、自分で歩いてみると却って信じられなくなるようだ。

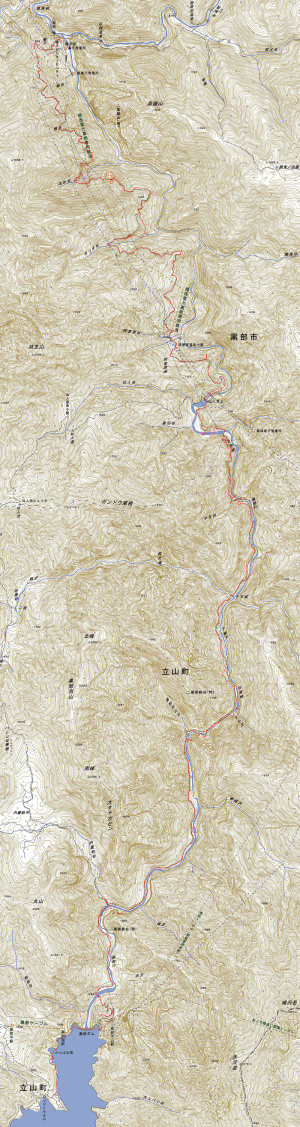

■今回のルート

最近のコメント