2021/11/10(水) 埼玉県立川の博物館/神社仏閣に地形と石を尋ねる ― 2021年11月10日 00:00

埼玉県立川の博物館の企画展「秩父を散歩しませんか?-神社仏閣に地形と石を尋ねる-」が面白そうなのでバイクを走らせた。

目玉は札所26番円融寺の礫石経。河原で普通に拾えるような小石に経を書き付け、一際大きく平たい石に「大乗妙典 一部」など目録的な情報を記してある。寛政8(1796)年に納められ、現在仕掛中の改修工事に伴い発見されたもの。

並べて展示された武甲山御嶽神社のものはこぶし大以上の丸石に文字が書いてあった。

他に、雨乞い祈願に使われた石棒などはいつ頃まで遡るものか興味深い。夏に野巻椋神社で見た夫婦和合石(https://marukoba.asablo.jp/blog/2021/08/03/9404515)も写真展示されていた。

常設展示の方だったか、説明文に「秩父市内に川は無い」とあって吃驚したが、荒川は勘定外? 地図を確認すると横瀬川や赤平川も通ってるし。「秩父の市街地に」の意味?

rebelもこれで走行距離1000kmを越えたので、明日にでも初回点検に持って行こう。

2021/11/14(日)~11/15(月) 御正体山~杓子山 ― 2021年11月14日 00:00

9月の御正体山(https://marukoba.asablo.jp/blog/2021/09/20/9427284)に続く道志エリアとして、同じくI本・I氏と個人山行。今回はシキリ尾根から御正体山に上がり、杓子山までを繋ぐ。I本氏ともども自由の身なので2日間の好天を選び、富士山を始めとする眺望を楽しめた。

■11/14(日)

予約しておいたタクシーで東桂駅から砂原BS先の御正体神社まで。古くはなさそうだが、風情のある神社だ。鳥居の傍らに「一番」と刻んだ石仏がある。社殿を覗き込むとリスが一匹入り込んで走り回っていたが、隙間を見つけて出て行った。

身支度して8:50出発。地図(昭文社の山と高原地図 *1)に冬期閉鎖とあるゲートが既に閉まっているのは天岩橋の掛替工事のためらしい。御正体神社からカウントアップしていく石仏の八番は岩陰に新旧が並んでいる。池ノ平までに十五番を数え(欠番もある)、上人堂跡を経て登っていく一般道に続くのだろう。

池ノ平に掛かる虹の木橋は名前の通り木製のアーチ橋。欄干にコケが生えたりしているが、メンテナンスは大丈夫なのか。

虹の木橋を渡って10分ほど行き、今回の登山口となる鉄塔巡視路入口に10時。道端の黄色いポールに「←249」と記されている。あまり踏まれていない急斜面で、時折現れる樹脂製の階段も大抵崩れている。249号鉄塔(2013年版地図に巡視路入口から15分とあるのは誤り。I本氏持参の2021年版では35分で、実際それだけ掛かった)を経て1150m付近でシキリ尾根に乗ると傾斜も一段落した。基本的に落葉を踏んで登る尾根道だが、1300m前後は笹が煩く一部は背丈ほどに茂っている。尾根が広くなり、12時半、石割山方面からの縦走路と合流。地図に「分岐不明瞭」とある通り、縦走路からシキリ尾根への入口を示すような目印は見当たらない。

あとは10分ほどで御正体山頂(1681.4m)へ。その手前に脚付き(?)の祠があった。地面に埋め込んであったものが露出したのだろうか。ここまで人に会わなかったが山頂には3人ほどおり、そのうちの単独男性は石割山方面へと向かった。

休憩の後、13時に我々も出発。来た道を戻ってシキリ尾根分岐を過ぎると傾斜がやや急だが、一般道の下りは楽だ。前ノ岳(1471m)、中ノ岳(1411m)と辿るうち、先の単独男性を追い抜いた。奥ノ岳(1371m)手前の送電鉄塔で展望が開けると、片側に流れる笠雲を被った富士山を拝むことができ、明日登る杓子岳も見えた。奥ノ岳を通過し、山伏峠への道を分けると間もなく道は登りに転じる。1350mを越えるとテント適地の平坦地が現れてくるが、地形図では日向峰(1446m)の先のコルが特に広いのでそこまで進もう。道が尾根の左(南)側をトラバースしている箇所に笹のトンネルがあり日向峰山頂への踏み跡か?と思ったが、傍らに「この先行き止まり」の看板があるので獣道なのだろう。道が尾根上に戻り、すぐ広いコルに下って行くはず・・・と思ううちにまた上りとなり、鉄塔巡視路への道標(石割山手前の1430m小ピーク付近)まで来てしまった。引き返したところで追い抜いてきた単独男性とすれ違い、1440m小ピークにテントを張ることとする。目指していたコルを過ぎた地点だが、ここからも木の間越しに富士山と山中湖を眺められる。

15時半、本日の行動終了。テント設営時に吹いていた風も日没とともに止んだ。街の灯りが近く、携帯電話の電波も良好。

■11/15(月)

5時半出発。快晴。

10分少々で石割山(1412.3m)。夜明けの富士山を拝むべくザックを下ろすが、日の出までが寒い。1時間近く待った甲斐があって、富士山も杓子山も陰影に富んだ姿を見せてくれた。遠く雪を頂いた南アルプスの山々も見渡せる。

眺望を楽しんだ後、ザックをその場に置いて石割神社へ。このまま下山してしまうかと思うほど(それでも10分程度だった)下った先の神社は、なるほど神々しい大岩の下に鎮座している。下の写真では杉の木に隠れている部分でこの大岩が縦に割れており、時計回りにその隙間を3回巡れば幸運が開けるとか。幅約60cm、長さ約15mという、大柄な人は通れなさそうな隙間をI本氏と二人で回った。

山頂に戻ると7時半。予定より時間を費やしたが、それだけの価値はあった。

二十曲峠に近付くと、登ってきたシキリ尾根の全体を見通せた。向こう側の支尾根に建っているのが鉄塔249、尾根上が250だろうか。

二十曲峠はまた好展望で、車の傍らに三脚を立てて富士山を狙っている人がいた。立派な水神碑のある水場は残念ながら桝に淀んでいるばかり。地図にも「渇水期要注意」とあり、今の時期は枯れているようだ。

8時に二十曲峠を出て枯葉の尾根道を気分よく歩き、加瀬山(1275m)に8:40。山頂の西側にも赤テープが付いており、歩かれている様子だ。立ノ塚(たちんづか)峠には古い石仏と熊出没注意の看板あり。

このままずっと易しいハイキング道かと思っていると、杓子山への最後の登りにかかる1450m辺りでロープ付きの岩場が出現した。両手にストックを持ったまま取り付いたが、その後も岩がちのルートで動きを妨げるので、ストックは畳んだ方がよい。ひとしきり登るとご褒美のように富士山の眺望がある。

急登を登り切った分岐にザックを置き、右手の鹿留山(ししどめやま、1632.0m)へ。木立に囲まれた広場の真ん中にモニュメントのような木が立っている、なかなか良い山頂だ。

分岐に戻り、杓子山(1597.5m)に11時半登頂。360度の展望で、今回山行中で最高の眺め。富士山はもちろん、石割山より標高が上がった分、南アもずっとせり上がって見える。ただ、御正体山は手前の高まりに遮られてしまった。

眺望を求めてか登ってくる人も多い。そんな一人の足元に石材が転がっていると思うと、これが三角点標石。現役の標石がすっかり掘り出され投げ出されているのは初めて見た。

暫し山座同定をして、11:35下山開始。西尾根は向原(むかいばら)方面への指導標が指す北向きの道に入ってから分岐するのだが、最新の地図で不動湯への分岐より上が実線ルート(それより下は破線)となっており、むしろ向原への道の方が心細そうだった。よく整備された道々、ビューポイントや明見(あすみ)地区トレラン実行委員会の標識も立っている。12時半、不動湯への分岐を過ぎると途端に整備状況が悪くなり倒木が道を塞いだりもするが、困難というほどのことはない。ただ、900m辺りで尾根が広くなると踏み跡が不明瞭になり、コンパスを確認しつつテープを探し探し下りた。後でGPSの軌跡を見ると多少蛇行している。13時半、尾根を断ち切っている道路に掛かる陸橋に出て終了。

道路を少しだけ歩いた河口湖インターハイツにタクシーを呼び、富士山駅近くの<富士山溶岩の湯 泉水>へ。露天風呂から景色は見えないが、\800ならリーズナブルだ。併設のはなの舞は月曜定休なので、国道向かいのサイゼリヤで食事にした。

■今回のルート

*1:今回のルートは「富士山」(手持ちは2003年版)に収まっているが、御正体山までは「高尾・陣馬」(2013年版)の方が詳しい。

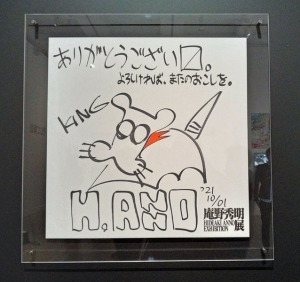

2021/11/17(水) 庵野秀明展 ― 2021年11月17日 10:00

庵野秀明展@国立新美術館。

庵野秀明とは年齢がほぼ同じなので刷込みを受けた時代はまる被りだし、主要作品はDAICON III OPアニメからほぼリアルタイムで見ているしで、刺さりまくり。

影響を受けた作品のミニチュアモデルなどの中には特撮博物館(https://marukoba.asablo.jp/blog/2012/07/19/9441031)で見覚えのあるものも含まれるが、それにしても膨大な資料数。さらにプロとして気の違ったような仕事量に圧倒される。

図録は会場のショップから持ち帰った「予約販売のご案内」に従って注文したが、実物の記憶の鮮明なうちに反芻したかったかな。

2021/11/20(土) 嵐山町・民家のアンモナイト化石 ― 2021年11月20日 00:00

rebel250のバッテリー充電がてら、嵐山まで散歩。

嵐山渓谷の観光駐車場を目指して走り、その手前の駐車スペースにいったん停車。少し山に入った庚申塔(https://goo.gl/maps/nBaeCy6ZnweDE2Ss7)は享保4(1719)年のもの。

観光駐車場は満杯だったので、そのまま走って小倉城跡(https://goo.gl/maps/VPFnqnPkST7wiNAt7)へ。いつだったか登山靴の履き慣らしで嵐山渓谷を歩いた時(http://marukoba.asablo.jp/blog/2017/09/09/9244832)に通過したことを思い出した。

紅葉には早かったので渓谷には寄らず、googleマップで見つけた民家石垣のアンモナイト(https://goo.gl/maps/jStosgpsCg7f1Q7D6)へ。立派な化石だが、地はコンクリのようだから標本を埋め込んだのかも。

その近所の天岩戸嵐山明が指宮(https://goo.gl/maps/BUXSufpnU2Esgz4y7)の「掌願石」は神代文字か、はたまた宇宙文字か!?

最近のコメント