2007/5/3(木)~5/5(土) 槍ヶ岳 ― 2007年05月03日 00:00

無名山塾の自主山行で、残雪期の槍ヶ岳に登頂。

リーダM本・Y氏(講習ならばM本講師だが、今回はパーティのリーダ)、サブリーダY田・M氏、メンバーはK田・K氏(女性)、S木・Y氏(女性)、自分。本当はこの時期、無名山塾の別の講習に出るつもりでいたが中止になったので、ほぼ固まっていた自主計画に入れてもらった。

計画は以下の通り。

1日目:新保高温泉から入って槍平

2日目:大喰(おおばみ)岳西尾根を上がって飛騨乗越(のっこし)から

槍ヶ岳、槍沢キャンプ地

3日目:上高地に下山

2000年8月にO倉・K氏と槍に登った時は、小屋泊りで飛騨沢を飛騨乗越まで上がり、槍からは大喰を経て南岳新道を下ったのだった。その時のルートを半分くらいなぞることになる。

今回は同じ日程で無名山塾の講習パーティも槍に来ている。そちらは槍沢をベースに槍ヶ岳ピストン。

5/2(水) 21時過ぎに松本駅近くのホテルニューステーションにチェックイン。少し遅く来たM本氏、S木氏と合流して駅前の居酒屋で入山祝いと称して飲んだ後、0時頃に松本に到着したY田氏を出迎え。K田氏は別にホテルに入っていた。

■5/3(木)

6時にホテルのロビーに集合、頼んであったアルピコタクシーで新穂高温泉へ。晴れ、気温10℃。身支度をして8:10歩き始め。

30分ばかり林道を歩いた後、穂高平小屋へのショートカットとなる山道に入る。道標には「夏山近道」とあるが、すでに雪はなく通過に問題なし。

9時 穂高平小屋で休憩。暑いのでTシャツ姿になる。自分は下も夏ズボンだ。他のメンバは冬用の厚手のものをはいているが。

再び林道を進み、柳谷を過ぎるとようやく雪が出てくる。歩いて行くと道の脇にマウンテンバイクが。最初に1台、少し行くと2台、さらに4台。周囲に人影はなく、乗り捨てて何処へ行ったのか?

10:30 白出(しらだし)小屋。林道はここまで。

11:30 チビ谷を通過。地名こそ小さいが、それどころではない量のデブリ(雪崩た後の雪)が沢近くまで押し出している。今の時期にこれだけデブリがあれば落ちるものは落ちてしまったと判断できて安心とのことだが、気分のいいものではない。

12:10 滝谷出合。谷の奥に北穂高岳が覗く。谷の真ん中で休憩しているパーティはその眺めを楽しんでいるのだろう。時期が時期なら雪崩ルートのど真ん中だ。雲が増え、風が吹くと肌寒くなってきた。

その後、藤木レリーフを過ぎて200mほども幅広くデブリの出ている箇所でM本L曰く「冬にここを通った時はいつ雪崩が来るか気が気じゃなかった。パーティの間隔を十分にあけて急いで通過した」。実際に雪崩れたら走っても避けられるかどうか。

13:10 槍平キャンプ地に到着。行程に余裕があるのでゆったりしたペースだった。槍平小屋はまだ営業していない。水場も雪を被っている。冬季小屋にはスキーヤーが入っていた。

Y田氏の4~5人用テントを設営したところで雪がちらついたが、地面はあまりきれいに見えず、水用には冬季小屋の屋根の雪を採取。

そうこうするうち、先ほどからずいぶん飛び回っていたヘリコプターが低空に下りてきて一人がウィンチで下降、こちらにやってきた。「警察の者ですが、赤い上下の単独の人が下りてきませんでしたか?」 残念ながらこちらには心当たりなし。しばらく聞き込みをした後、再びホバリングするヘリに乗り込んで行った。おそらく、槍からの下山ルートを明確にしないまま帰らない人がいるのだろう。単独ならば計画はいっそう綿密にしておかなくては。

テントに入れば例の如く命の水(酒)とツマミを出し合い、適当に食事に移行。

夕方から時々雪。20時の就寝時点では曇り空だったが、夜半より断続的に強い雨。時折雷鳴も聞こえた。

■5/4(金)

3時起床、5時出発。晴れ、気温0℃。朝日のあたる奥穂が美しい。

先に出たパーティが中崎尾根に上がっていく。急傾斜の雪面にルートを取る様子だが、その左、樹木のある尾根伝いを行くのが正解とのこと。

キャンプ地の外れではデブリの畝の間のテントを見て「風よけになると思ったんだろうけど、こんな場所に張る気がしれない」とY田氏。

地面の雪に無数の粒が散っているところを見ると、昨夜は霙(みぞれ)だったようだ。しばらく登って行くと、それが硬い雪の上にサラサラの新雪が2~3cm乗った状態になる。斜度が上がってくると、その新雪が薄くなり硬い雪面にキックステップも決まりづらい場所が出てきた。しかし先行パーティもあり、不安要素はない。

事前の調べでは、飛騨沢を上がって大喰岳西尾根に取り付く箇所に「宝の木」と呼ばれる独立のダケカンバがあるはず。それを探しながら行くのだが、高度的に尾根の末端と思われる1450m付近まで来ても見つからない。

7時、傾斜のやや緩い部分でアイゼン装着。地形からすると右手の尾根が西尾根のはずだが、と言いつつ振り返ると、それらしいダケカンバを見つけた。独立とは言えないが、末端に大きな木があり、尾根の取り付きに沿って小さな木が連なっている。登ってきたルートより一段高い場所で、下からは見えなかった。そこまで戻るのは簡単だが、そちらには踏み跡がない。協議の結果、このまま飛騨沢を詰めることに決定。これは計画時に織り込み済みの変更だ。

少し行ってから見ると、小さな木は隠れて推定「宝の木」だけが立っている。やはりこれらしい。

それにしても景色雄大。まだ槍の穂は見えないが、中崎尾根から合流する稜線、背後の笠ヶ岳、やっぱり3000m級はいいなぁ。自分の足で歩いてきたからこその眺望だ。

下の写真は飛騨沢の朝(手前からM本L、K田氏、S木氏)と推定「宝の木」。

高度が上がるにつれ風が強まる。先ほどオーバーヤッケを着けたが、下は夏ズボンのまま。結果的に多少寒かったものの最後までそれで行けたが、もっと厳しい状況になった場合を考えると、用意した雨具を早めに着けるべきだったか。

9:20 飛騨乗越。強風。コンスタントに吹いているので耐風姿勢を取ることはないが、うっかりするとよろけるほど。岩にはエビの尻尾から発達した氷が華のように付いている。

9:40 槍岳山荘に到着。槍の穂先には薄くガスがかかったり晴れたり。山荘前では風がやみ、気温は槍平と変わらず0℃。

荷物を降ろし、セルフビレイを取れる支度をして、いざ・・・と思ったところで、上がってきた講習隊と遭遇。一足先に穂先へ。

夏に来た時はどうとも思わなかったが、雪が付いてオーバー手袋をした状態ではどこを掴むか迷う場面もある。ピッケルも邪魔だ。すると後ろからY田SLが「ダガーポジション(ピッケルのピックを前にして雪面に刺す持ち方)を使って!」。なるほど、思った以上に雪の下の岩に引っ掛かり、バランスを取りやすい。すれ違うパーティがロープを出していた時は「ロープを踏まないように」。それはもちろん、とロープの外側に立つと「ロープが張ったら落とされるぞ」。確かにそうだ。言われてみないと気付かない。

その後も待ったり待ってもらったりで 10:50に登頂。山頂にいたのは1パーティのみ。幸いガスもなく周囲がよく見える。北鎌尾根、上がるはずだった大喰岳から中岳、南岳、大キレットの向こうの穂高連峰。下を見ると蟻の行列のように登山者が上がってくる。記念撮影(下の写真に自分は入っていない)、しばしの山座同定の後、下山開始。

下りは上りの何倍も緊張する。万一にもアイゼンを引っかけたり滑ったりしないよう慎重に足を出す。落ちる不安はないが、やはりビレイもなしでいるのは少々怖い。上り下りが別ルートになっていて、上る時「ここが一番危険だから下りにはロープを出してプルージックを掛けよう」と言っていた個所が上下入れ替わって、上りと同じルートを使えたのは幸いだった。結局ロープを使う場面はなし。途中で講習隊とすれ違って、12時前に山荘に戻った。

一息ついたが、講習隊に万一のことがあった時に自主隊が下山していてはまずいという判断で、講習隊を待つことにする。

講習隊はあれかなと眺めているうち、俄かに騒がしくなってきた。穂先の方から小走りに来る人もある。穂先からは「落ちた」「救助を呼んでくれ」と声が聞こえる。それに対してY田氏は腕でOKのマルを作り、「今呼んでます」と返答。まさか講習隊ではないだろうなと思っているうち、講習隊より下の位置から落ちた、「○○さんが落ちはった。動けへんわ」という声も耳に入ってきて、悪いがこれでほっとした(翌日のラジオニュースによると、落ちた女性は足の骨折で済んだそうである)。

しかし講習隊には初心者もいて、事故による停止に加えてロープを出したりするのに手間取っている。M本Lが手伝いに登って行って全員下りるのを待った。さて下山というところに岩崎主催(無名山塾)率いる遠足クラブ隊が到着、思わぬ大集合に。挨拶をして、13:20山荘を後にした。

たいてい下りではあっという間に山頂が遠くなるものだが、ここでは振り返っても穂先がなかなか小さくならない。右(横尾尾根)も左(東鎌尾根~赤沢山)も正面の斜面も、周囲360°景色のでっかさを堪能する。

急傾斜を過ぎたところでアイゼンを外し、適当な斜面でM本LがS木氏にシリセードを指導(と言っても遊んでいるように見える)。自分は夏ズボンなので最初はやらなかったが、後の方で何本か滑った。斜面が大きくて楽しい。やがて講習隊も追いついてきて、一緒に槍沢へ向う。ババ平近く、左手の岩場からサーっと雪が落ちたが、もちろん危険はない。

15:20 キャンプ地。講習隊の近くにテント設営する。落ち着いたところで話しにきた講習隊のK藤講師を交えて命の水。いちごゼリーにタンカレージンを絡めると意外と美味だった。

21:50 就寝。外は一晩中風。

■5/5(土)

4時起床。食当でソース焼きそばを作る。山の朝食だから少なめに5人で4袋を用意したが、思いの外好評で足りなかったとの声あり。ゆっくりお茶を飲んで外に出ると晴れ、4℃。相変わらずの風の中でテントを撤収し、6時に出発。お茶の時間で後れを取ったか、講習隊に先を越された。

やがて講習隊に追いつき、あとは適当に入り混じって歩く。槍沢ロッジを過ぎると道に土が見え始めた。槍見河原では残念ながら槍が見えず。ということは穂先はガスの中だ。昨日はタイミングが良かった。屏風岩が見えるあたりで、ほぼ雪は消えた。

横尾、徳沢は登山者ばかりだが、明神からは観光客の間を歩いて上高地に10:45着。ビジターセンターに展示されていた、北鎌尾根を手前に魚眼風に穂高から南アルプス、富士山まで捉えた写真がいい。今回歩いてきたルートがよく分かる。天気に恵まれて雄大な景色を堪能し、適度に(瞬間的には大いに)緊張して適度にだらけ、いい山行だった。

予約のタクシーで松本駅近くのショッピングモール「なぎさライフサイト」内の銭湯「瑞祥」へ。結構広くて入浴料\600はリーズナブル。沢渡(さわんど)で自家用車に乗り換えた講習隊も入ってきて、一緒に食事してから駅へ。約1時間後のスーパーあずさに並んで講習隊とともに席を確保、安楽に帰宅した。

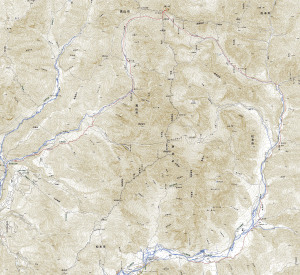

■今回のルート(山行時のGPS軌跡を2024年3月時点の地形図に表示)

2007/5/12(土)~5/13(日) チェアキャンプ ― 2007年05月12日 00:00

無名山塾の恒例行事。金峰山近くの廻目平キャンプ場で、障害者の作業所グループ「とまりぎ」(https://tomarigi-isizue2019.jimdofree.com/)の人たちと交流。毎年この時期に開催して、今年は第20回というから息が長い。

自分は去年(⇒ 2006/5/13~14 チェアキャンプ)に引き続き2回目の参加。今年は山塾30名以上、とまりぎ40名以上の大人数だったが、両日とも好天に恵まれ、双方にとって楽しい週末だったと思う。

今年は新工夫で、全体を山塾とまりぎ混成の6班に分け、基本的にその単位で行動した。車いす2台も班編成の例外ではない。大人数の中でも班という単位になれば互いの顔と名前、個性が分かり、いいアイデアだ。班内では年齢的には立派なおばさんが甘えてきたり、言葉の出ない人が手を握ってきたりする場面もあり。人と繋がって安心したいのか、作業所では大切にされているんだな、と感じる。

土曜日は午後に集合、薪集め、テント設営、夕食にキャンプファイア。とまりぎが就寝してしまうと、山塾は例によって酒飲みモードで朝になると酒瓶がゴロゴロ。自分が差し入れたワイルドターキーもきれいに空いていた。

日曜日はとまりぎが用意した朝食の後、フェニックスの大岩までハイキング&希望者は岩登り体験。結構みなチャレンジ精神旺盛で登りたがる。いちばん怖がったのはとまりぎの女性スタッフの一人だったのではないか。キャンプ場に戻って昼食、閉会。

2007/5/20(日) Star Trek Meets Monty Python ― 2007年05月20日 10:00

2007/5/20(日) 土佐宇宙酒 ― 2007年05月20日 12:30

先日、池袋西武で買い求めたもの。まだ開けてない。

以前に買った司牡丹(⇒ 2006/4/21 酒と本を買う)に比べれば地味なパッケージだ。

1週間や10日宇宙ステーションにいたからといって酵母がどうにかなるとは思えないが、酔鯨としてどう仕上げたか。

『銀河ネットワークで酔っぱらったクジラ』とか。(蛇足のリンク ⇒ 大原まり子★全著作リストより『銀河ネットワークで歌を歌ったクジラ』)

宇宙から還った酵母が異常な増殖力を発揮して、蔵をそして街を一呑みにして酒に変えてしまう、とかあったら面白いのだが。

2007/5/26(土) つづら岩 ― 2007年05月26日 00:00

無名山塾の講習に研修(*1)参加。

雨は昨日のうちに通り過ぎて、晴天となった。

初めての時は高い所を攀じるのが相当怖かった(⇒ 2006/8/6 つづら岩)ものだが、今回の講習生は岩登り経験が浅いため主要ルートには行かない。基本的なロープワークとビレイ(*2)動作の練習で、南面右端のジャミング(*3)を使うルートを立木までトップロープ(*4)で登った後、東面に移動してリード・セカンド(*5)&懸垂下降。

東面では講習生が低い岩でリード・セカンドをやっている間に対面の少し高い方をリードで登ってトップロープを張った。岩は滑らずホールド(手掛かり、足掛かり)も豊富でやさしいが、高度感はちょっとある。以降は講習生のビレイをしたり、アドバイスをしたり。

ほとんど登れなかったが、岩は久しぶりなので慣らしによかった。

*1:該当講習を受講済の場合、講習費なし(実際は\1000支払う場合が多いが、細かいことは割愛)で参加できる制度。講習内容をおさらいできるが、料金を支払っている講習生の面倒を見る立場にもなる。

*2:登り手に繋がったロープを握って、墜落を防止する体勢

*3:手を岩の割れ目に差し込んで身体を支える登り方

*4:上から下ろしたロープを身体に結んで登る。ロープの端は下でビレイしている。

*5:二人一組になり、リードがロープを引いて上がり、セカンドが続く登り方。互いに登っている相手をビレイし合う。

最近のコメント