2022/6/1(水)~6/2(木) 両神山(中双里~日向大谷)~オオカミ狛犬探訪 ― 2022年06月01日 00:00

先日バイクを走らせた両神薄(すすき)の両神御嶽神社(両神山両神神社、⇒ 5/2記事)に続き、オオカミ狛犬を訪ねて両神山に登った。もう一つの目的は、以前に歩いた白井差峠~猪狩山(⇒ 2020/10/23~24記事)の線を両神山まで伸ばすこと。

■6/1(水)

中双里バス停に10:17。晴れ。前回同様、諏訪神社に挨拶し、登り口で身支度していると石が落ちてきた。自然落石かはたまた神仏のお引止めか。ともあれ10:47に行動開始。

結構な斜面を淡々と(しかし汗をかいて)登り、川後岩の辺りでは電話が通じたのでO倉氏とSMSをやり取り。古い指導標がボロボロなのはクマの仕業か。

高度を800m上げて白井差峠に12:20。標柱に「熊野修験 那智山青岸渡寺」の碑伝(ひで)が立てかけてあり、大峯奥駈道を歩いた(⇒ 2022/5/16~20記事)ばかりなので親しみを覚える。前回はここから右(東南東)へ向かったが、今回は反対方向へ。

梵天尾根は丁寧に赤テープが付けられており、進路に時折現れる大岩もそれに従って巻いて行く。方向の変わる小ピークに立つ指導標にもまた爪痕と齧り痕。13時に梵天ノ頭(1476.8m、標柱は「ぼんてんの頭」)。すぐに「狭い尾根道 足元に十分注意」の看板がある。特に困難は無いが、左(西)側が特に急斜面なので落葉で滑らないよう慎重に。

大峠(1383を越えた鞍部)の先の小ピークで進路を失って時間ロスした。踏み跡のままピークに上がると行き詰まるのだが、そこの境界標にこれ見よがしに赤テープが巻いてある。これはルートを示しているのか?と周囲を探ったが、ピーク手前から右へ巻くのが正解で、そちらにしっかりとテープが付いていた。

クサリ、ロープの付いた斜面を上がり、ミヨシ岩に14:40。ずっと昔に上落合橋から登り、ここまで足を伸ばして(⇒ 2004/10/23記事)以来だ。あの時は紅葉が綺麗だったが、今はやや日が陰ったものの青葉が美しい。眼下の集落の放送が聞こえ、スマホも通じた。

腰を上げて岩場を真っ直ぐに進むと細い尾根でまた木立に入っていくが、足元がふかふかして道らしくない。地図(昭文社山と高原地図)を見直すとミヨシ岩を越えて引き続き市町境界沿いだが、右に左に蛇行している。ミヨシ岩に上がるまで明確に赤テープが付いていたのだから下り口にも目印があるはずと探すと、ミヨシ岩から少し進んだ先に右に入る踏み跡があり、よく見ると古ぼけたテープが付いていた。が、そちらに入るともう目印は見当たらず、踏み跡らしき線が尾根と並行に付いているように見える。しかしそれでは先ほどと同じことで、またミヨシ岩から続く尾根に上がってしまう。ミヨシ岩より手前まで戻ってみると右に下りる別の踏み跡があり比較的新しいテープもあったが、これもまた先が続かない。どうなっているのかと今度は地形図を出してみると、ルートは急降下して鞍部に下りているではないか。先刻から進もうとしていたのは西に逸れる岩崖マークの尾根だった。すると古ぼけたテープの踏み跡が正解なのか?

そちらに踏み込むと確かに下って行く踏み跡もあるが、やはり目印は無い。山と高原地図に記された「クサリ場・ロープ」も無い。それでも構わず下りていくとミヨシ岩手前の新しめのテープも見上げる位置になるので、新旧いずれのテープも強引に上り下りするルートを示していたようだ。そのまま下ると鞍部で指導標の立つルートに復帰した。ここから登り返せば本来の登山道が判明するだろうが、ずいぶん余計な時間を喰ってしまった。先を急ごう。

樹林の中をひたすら登り、清滝小屋への分岐を過ぎるとクサリの付いた岩場になり山頂へ。16:40、17年半ぶりに両神山(剣ヶ峰、1723.3m)登頂。山頂には両神神社奥宮の祠が祀られている。まだ新しく、下山後に参拝した里宮に掲げられていた遷宮の額によると、平成12年(2000)のものらしい。里宮の額に並んだ写真には鏡とオオカミと思しき小像も写っていたが、現在は祠に収められているのか山頂では気づかなかった。

2002年11月に登った時の写真(下)にはそれらしきものが写っているが、当時は狛犬など見ていなかった。

清滝小屋に向かって下って行くと御嶽神社(本社)、両神神社(本社)の二社が並んでいる。それぞれの里宮と合わせて整理すると以下のようになる。このうち御嶽神社の里宮は先月訪れた。

〇両神神社・・・(里宮)日向大谷、(本社)二社並びの麓側、(奥宮)剣ヶ峰山頂

〇両神御嶽神社・・・(里宮)両神薄、(本社)二社並びの山頂側

まず御嶽神社の狛犬。年代は確認できなかったが、彫りや台座の様子が両神薄の里宮のもの(昭和37年、1962)と似た感じなので、同じ頃だろうか。(*1)

この神社はかつて「奥之院両神山大権現」と呼ばれていた(⇒ 神殿大観/金剛院御嶽神社)そうで、社殿内に掲げられた扁額は「両神大神社」だ。祠と並んで祀られている神官ふうの銅像(?)は御嶽教の神像か講祖だろうか。

隣の両神神社の狛犬は素朴な感じの彫りで、阿形の牙が強調されている。台座には慶応2年(1866)とある。

光のあるうちに目当ての狛犬を見られたので満足して清滝小屋へと下る。傾斜は急でクサリ・ハシゴもあるが、難しいことはない。霊神碑や不動明王像があって18時過ぎ、小屋に到着。小屋の先客は単独男性1名のみだった。2階は立入禁止になっていたが全体が一間の1階が十分に広く、布団や毛布も備わっている(コロナのご時世なので、自分は使わなかった)。外の水場、炊事場は屋根付きでキャンプ場並み。水は「飲用禁止」とあるので煮沸して使ったが、そのまま飲んでもおそらく大丈夫だろう。トイレは水洗式で綺麗、ペーパーも用意されていた(ただ、小屋の収容人数からみると絶対数が不足か)。避難小屋としては至れり尽くせりの快適さ。それにしても、かつて営業小屋だった頃にO倉氏と泊まったのは1999年6月のことで、まったくもって光陰矢の如しだ。

■6/2(木)

山頂を踏んで坂本まで歩くという単独男性は早くに出発していった。こちらはゆっくり5時半少し前に出発し、爽やかな朝の陽射しの中を下って行く。道端には「○○童子」と刻んだ三十六童子の石標が多数、中には丁目石を兼ねたものもある。寄進者名が「△△町××」と刻まれたものがあるので、昭和戦前くらいか。その他、大頭羅神王像、不動明王像や霊神碑など、信仰の山であることを感じさせる。

弘法之井戸は大岩の下に二筋の水が流れ出ている。ネット記事の中には「清滝小屋は水が出ないのでここで補給」とするものもあるので、登りであれば汲んでいくのもいいだろう。

白藤の滝への分岐には「迷い道あり」と注意喚起があったが、踏み跡を辿って無事に往復できた。ただし、滝から戻る際は行きと違う踏み跡に入ってやや強引な登り。足を滑らせると水流まで転げ落ちるかもしれない。二段の滝でそれなりに美しいが、水量はやや物足りなかった。

ずっと沢(薄川)沿いの道で渡渉もあり、「滑落注意!」とある細く高い道を下りるとベンチのある会所。その先で七滝沢コースが分岐するが「崩落個所あり 危険のため通行禁止」となっている。

ルートの終わり近くにある鳥居は両神明神社で、傍らに祀られた石像は両神山を開いた観蔵行者だそうである。鳥居前に建っている「寄付芳名」碑の裏面には「普寛元講社」とある。普寛行者は三峰山にいた頃、金剛院(両神御嶽神社里宮)においても修行し、金剛院15代の薄平順明は師の普寛を援けて木曾御嶽山の王滝口を開くのに貢献し、両神山にも御嶽信仰をもたらしたとのこと(⇒ 神殿大観/金剛院御嶽神社)。

8時に登山口に到着、民宿両神山荘で登山バッチ(500円)を購入。

山荘の下の道を入っていくと「民宿ふたがみ 両神神社社務所」の看板があるが、民宿を営業していないどころか無人の様子だった。神社は思ったより立派なもので、奈良尾峠への道から上がる階段脇に狛犬が控えている。狛犬の台座には明治35年(1902)とあり、顔つきは眉が太く目が大きい。

拝殿には「一心霊神百年祭」(大正10年、1921)、「壱百三度登拝成就」(昭和4年、1929)、前述の「剣ヶ峰奥ノ宮遷宮 協賛者」(平成12年、2000)などの額が掲げられている。昭和8年(1933)の二万分の一「両神山全図」もあった。賽銭箱の横に大口真神の護符など授与品の見本があるのだが社務所が無人では頂きようもない・・・と思ったのだが、帰宅して『お犬様の御札~狼・神狗・御眷属~』を確認すると「両神山荘が社務所を兼ねている」とあった。御朱印は秩父吉田の椋神社で頂ける(⇒ Facebook 椋神社(秩父吉田))。

小鹿野町営バスで日向大谷から両神温泉薬師の湯へ(200円)。10時の開場まで少し待って入浴(600円)。風呂上がりにビールだ!と思ったのだが、道の駅なのでアルコールは無かった。再び町営バスで三峰口駅へ(400円)、駅前の松葉亭で山菜丼(900円)を頼んで満腹した。

オマケ。

三峰口駅トイレのツバメの巣。窮屈そうにエサ待ちしているヒナたちの隣で、別のつがいは巣作り中?

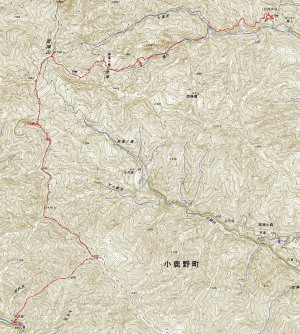

■今回のルート

*1(2022/9/6)

里宮より本社の方が古いことが判明した。⇒ https://marukoba.asablo.jp/blog/2022/09/06/9524027

最近のコメント