2024/10/1(火) 唐沢俊一氏の訃報 ― 2024年10月01日 00:00

朝日新聞の訃報欄で知り、X(旧Twitter)を読んだら弟である唐沢なをき氏の書き込みがあった。

かつて毎月中野でアニドウの上映会があった頃のこと。上映会後に唐沢氏、K元・T氏、他の常連メンバーと揃って中華などに入り、博識の御二方からお話(バカ話も多い)を伺って過ごす時間は無類の楽しさだった(例えば、2007/3/14)。下の写真は中野の金龍門(だったと思う)にて、左からS戸口・O(ミクシィネーム:++ungood)氏、K元氏、唐沢氏、K田・T(さざんかQ)氏、自分(2009年5月)。

アニドウ以外にも、唐沢氏の関わった小劇団の芝居を観たり、と学会の例会やトンデモ本大賞を参観したり、いずれも楽しませてもらったのだが、いつしか定期的なアニドウ上映会がなくなり、と学会は変質してしまい、唐沢氏とお会いする機会もなくなってしまった。

その後の氏の言動や政治的スタンスには疑問を感じる点もあったが、当時の楽しかった記憶は変わらない。ご冥福をお祈りする。

唐沢なをき氏のtweet ↓

2024/10/2(水) 高崎・御嶽山神社、ようばけ~オオカミ狛犬探訪 ― 2024年10月02日 00:00

曇りや雨に挟まれた好天の予報にバイクを乗り出した。天気が好すぎて、春秋向けのジャケットでは汗をかいた。もう10月だからと夏向けのメッシュジャケットを洗濯したというのに、今日はまた30℃超えとは。

行き先はまず、オオカミ像の情報をキャッチした高崎の御嶽山神社。

⇒ グーグルマップ

11時前に出発し下道を1時間40分ほど、路地に入り込んでマップの示す地点に到着。門前に「三鏡講教會所」の石柱(側面は「明治廿八年十二月建之」)の建つ空家がそれらしい。

横から庭を覗くと石碑が見えるが、草ぼうぼうで踏み込むのは躊躇われる。路地を回ってみると「御嶽山神社入口」とあるものの、民家脇を入った門扉の先は同じ草の庭。ここから祠を確認できたが、先ほどの横からの方がまだしも入りやすい。

草を踏み分けて門扉から見えた祠へ。二つ並んだ祠の向かって右側を一対のオオカミ像が守る。

台座を含めて彫り出したと見える像は劣化が進み、表面のひび割れ、剥落が目立つ。阿形の鼻はすでに落ちてしまっている。

小さいながらも肋(あばら)を強調し、爪も力強くてなかなか良い造形だ。尾は本体から離して彫ったものが折れてしまったのか?

神社本殿にはシャッターが下りており、祭神等は窺えなかった。路地からも見えた石碑は、行者名を刻んだものと、「教會所建築敷地購求寄附」。

草をかき分けているうちに何箇所も蚊に喰われ、服に草の種が引っ付いた。

高崎まで往復するだけでは面白くないので、ジオパーク秩父のようばけへ回る。

⇒ グーグルマップ

グーグルマップに「ようばけ」を指定して経路案内させたら、山の間の細道に入り、ようばけ(崖)を抱える山の裏(東)側で「到着しました」。確かに距離的には近いが・・・ ナビの目的地は「おがの化石館」にすべきだった。

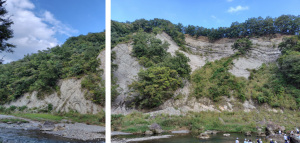

おがの化石館の駐車場に停めて、ようばけまで徒歩10分。赤平川の浅い流れの対岸に見事な地層が露わになっている。小学生の一団は理科の野外授業だろうか。

おがの化石館に戻り、300円を支払って入館。最初は静かだったが、やがて河原にいた小学生たちで賑やかになった。展示のメインはやはりパレオパラドキシア。

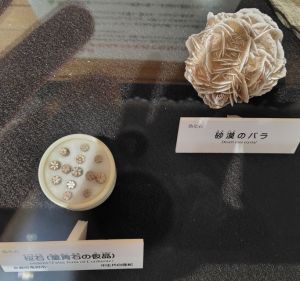

ようばけで採れたカニ化石など地質時代を身近に感じさせる一方、京都産の桜石(偽化石)は自然の造形とは思えない美しさだ。

大正5(1916)年に秩父を訪れた宮沢賢治に関する展示もあった。

17時前に帰宅。走行距離約160km。

2024/10/13(日) 鹿の声 ― 2024年10月13日 18:00

日暮れ時、定例のジョギングで土手の上を通りかかると、川側の林から聞きなれた甲高い声が。

「ああ、鹿か」・・・って、確かに聞きなれているが、それは山の中でのこと。50年以上この地に住んでいて、身近に鹿を感じたのは初めてだ。

隣町の隣町まで行けば山もあるが、そこから川沿いに遠征してきたのだろうか。

2024/10/15(火) 両神神社、四阿屋山~オオカミ像探訪 ― 2024年10月15日 00:00

ようやく良い気候になったが、明日からまた天気が崩れる予報なので、その前にバイクを走らせた。

目的地は、ネットで情報をキャッチした秩父(小鹿野町)・四阿屋山(あずまやさん)のオオカミ碑とする。

四阿屋山の山頂下には両神神社奥社がある。ならば、里宮もセットで訪れよう。

9時に家を出、途中までナビ無しで走って道を間違えたりもしたが、10:40に両神神社(里宮)に到着。

⇒ グーグルマップ

由緒書きに曰く「はじめ丹生明神(たんしょうみょうじん)と称し、丹党薄(たんとうすすき)氏の氏神であった。大正六年、国策により、信仰崇拝する神社を合併して村社とした。その結果、奥社は四阿屋山(あずまやさん)に、里宮は薬師堂に置くこととし(中略)両神神社と改称した。祭神は、罔象女神(みつはのめのかみ)で、合祀(ごうし)として伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)、建御名方神(たけみなかたのかみ)ほか五十余柱」。名前こそ両神神社だが、両神山に対する信仰は背景に退いているようだ。狛犬など面白い石造物も無い。

隣のお堂が薬師堂で、平安時代に創建され、目の病気に霊験あらたかとのこと。なるほど、「め」の絵馬が無数に掛かっている。

両神神社脇の道に入ると、路面にコケの生えている箇所もあってバイクにとっては少々走りづらい。11:15、四阿屋山駐車場に停車。

⇒ グーグルマップ

フクジュソウやロウバイの季節には花を目当てにバスも入るらしいが、今はガラ空きだ(到着時には1台だけ、2段になった駐車場の下段に停まっていた)。

まず、四阿屋山に登ることにする。

駐車場から少しだけ戻って薬師堂コースに入る。すぐの小ピークと、そこから少し進んだ尾根上に小祠が祀られていた。小ピークの方の覆い屋には「三峰」の札が付いていたが、三峯神社なのかどうか。二つ目の方は陶器のキツネからするとお稲荷さんなのか。

送電鉄塔を過ぎて登りに掛かる。ハイキングコースの分岐には道標や案内図があるので安心。鳥居山コースと合流した先に両神神社奥社があった。

⇒ グーグルマップ

ここも狛犬などは無し。建屋の前に2枚建つ碑は明治四十一年の「村社寄附連名」だ。里宮の説明書きにあった大正六年の合併以前で、その時ここは何神社だったのか。

山頂に直登する尾根は「急坂につき登山禁止」になっているが、巻いて登っていく登山道も急登かつクサリでちょっと楽しい。

駐車場から40分、汗をかいて四阿屋山(771.5m)に登頂。狭い山頂に方位指示盤があるが、開けているのは西側のみ。そちらも両神山の頭は雲に隠れていた。

下りは「岩場・クサリ場多し 初級者通行止」のつつじ新道が面白そうだが、それでは下のバス道(大堤)まで下りてしまう。おとなしく、展望休憩舎から山居広場経由で駐車場に戻った。

あとは肝心のオオカミ碑。情報源のブログによると、桜本コース脇の小ピークにある金毘羅宮からこの駐車場に上る途中にあるらしい。桜本コースを下りていくがオオカミ碑に気付かないまま、金毘羅宮へ入る道も見落として、小ピークの裏側から強引に上がった(そちらの斜面にも赤テープが付いていたが)。

金毘羅宮の建屋に収められた祠の左右に木彫りの狛犬らしきものが見えるが、これはオオカミではなさそう。

あらためて左手に注意しながら駐車場に戻っていくと、今度は石造物らしきものが見えた。大きなものではなく、道から見上げる位置なので、知らなければ気付かないだろう。

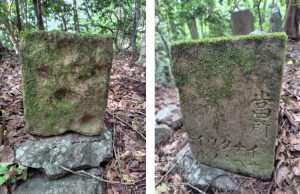

オオカミ碑に刻まれた文字は「大狼神王守」と読めるが、「大」の下に「犬」が二つ並んでいる。情報源のブログによれば、碑の上部中央は梵字「キャ」で十一面観音を示し、波線は山脈を表現しているらしい。年号は見当たらないが、風化の程度や右隣の石仏(明治十九年)から推測すれば明治期か。

左隣のサイコロみたいな石は、これも情報源ブログによると女人講の碑とのこと。両側面には2文字の女性の名が並んでいる(写真は正面と右側面)。

バス道に下りてすぐの道の駅 両神温泉薬師の湯は火曜定休だった。代わりに道の駅 龍勢会館に寄って最中のような焼き菓子を土産に買い、15時半に帰宅。走行距離126km。

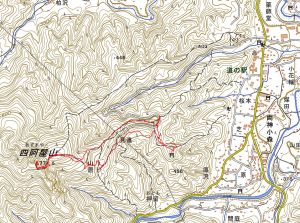

■今回のルート(歩行部分のみ)

2024/10/29(火) マイナ保険証、登録解除 ― 2024年10月29日 10:00

意図せずに利用登録されていたマイナ保険証(⇒ 1/15 マイナ保険証、勝手に登録?)だが、ようやく昨日から登録解除できるようになったはずなので、市役所の保険年金課へ。

何が必要なのか分からないのでマイナカードに加えて各種パスワードも用意したが、現行の保険証を確認して申請書を1枚書くだけで済んだ。

登録解除が完了するのは申請後1~2ヶ月後というスローモーぶりだが、保険証の期限が来年7月なので問題無し。

○2025/1/8追記

今日確認したら、マイナ保険証「未登録」になっていた。登録は騙し討ち的にやる一方で、その解除は申請からほぼ2ヶ月掛かった。日付入りのスクリーンショットで「未登録」の事実を記録しておこう。

最近のコメント