2023/4/4(火) 茅ヶ岳 ― 2023年04月04日 00:00

晴天日を選び、かねてより山行帰りのあずさ車中で気になっていた「ニセ八ヶ岳」こと茅ヶ岳へ。

バス停(駐車場)から入ってT字路の左が記念公園、右が茅ヶ岳。せっかくなので記念公園を覗くと、記念碑と東屋があった。傍らの丘には太陽光発電パネルが設置されていて風情が無い。

登山道は最初、松林の中のゆるゆるの登り。林道を横切って女岩経由のルートに入り、雑木林に巨岩を見ると足元にも岩が多くなり傾斜も強まるが、道はまだ広く歩きやすい。TVカメラを提げたパーティを追い越したが、何かの撮影だろうか。連れていた小学生女子はごく普通の子だったが。

女岩手前50m地点(標高1320m付近)にトラロープが張られており「女岩付近、落石多く立入禁止」。ロープに沿ってゴロゴロした大岩の間を登る。女岩そのものの案内は無く、どんな岩なのか確認し損なった。

一頻(ひとしき)り登って落葉の降り積もった道に戻ると、樹の幹に「山頂1km」とペンキ書きされていた。

樹林から抜け出て尾根に上がると、金峰山を背にして「深田久弥先生終焉之地」の碑があった(1590m)。記念公園にあった解説板によると「頂上まで十数分ほどの稜線を歩いていたとき、突然脳出血で倒れた。仲間の『この辺りはイワカガミが咲いて、きれいです』との言葉に、すっかり喜び『そうですか』とうなずいたのが最後だったという」。

11:20 茅ヶ岳(1704.0m)登頂。360度眺望絶佳。まず、ドンと甲斐駒~仙丈、鳳凰。春霞に少し薄いが富士山。隣の金ヶ岳の横から顔を出す八ヶ岳。北東には金峰から瑞牆と秩父の山々。ここまで思った以上に簡単に登ってしまったが、これだけ見えれば大満足だ。

先に休憩していた4~5人は記念公園に駐車して来たのだろう、そちらに下りて行った(カップラーメンを食べていた単独の若者が残ったが)。

山頂で20分ほど過ごして金ヶ岳へ向かう。鞍部から登りに掛かる箇所にある石門は、溶岩が崩落して表層部が残った形か。

岩がちの斜面を登ったピークは観音峠への分岐がある南峰で、もう少し進んで金ヶ岳(1764m)へ。こちらも多少の眺望はあるが樹木が邪魔だ。暖かく風も無く、キタテハも日向ぼっこをしていた。

まだ12時過ぎで、予定よりずいぶん早い。今回はずっとスマホ圏内なのでバス時刻を調べてみると、次は15:20だ。のんびり下りることにする。

下りはしばらく岩がちの細い尾根で少しだけ注意を要する。山と高原地図の<!>マークはこの辺りか。

それを過ぎると松の間の歩きやすい道になり、やがて舗装路に出た。左(敷島町大明神方向)へ進み、ゲートの閉まった林道で明野ふれあいの里へ。

緩い下りの舗装路を行くと、東大宇宙線研究所明野観測所の桜が良く咲いていた。14時前に茅ヶ岳・金ヶ岳登山道入口バス停に到着。広域農道との交差点で、少し離れて飲料自販機がポツンとあるのみ。バス停の傍らに据えてある細長い岩はベンチのつもりなのか腰を下ろすのに丁度良い。大人しくバスを待った。

バスに乗って気付いたが、バス停から徒歩10分足らずのハイジの村クララ館で日帰り入浴しても良かった。

■今回のルート

2023/4/6(木) 「エブエブ」再見、献血 ― 2023年04月06日 08:20

TOHOシネマズ池袋で「エブエブ」を再見(初見記事⇒https://marukoba.asablo.jp/blog/2023/03/14/9569522)した後、成分献血@献血ルーム池袋ぶらっと。献血197回目で、生涯目標の200回までカウントダウンに入った。まあ、200回で終わるつもりはないけれども。

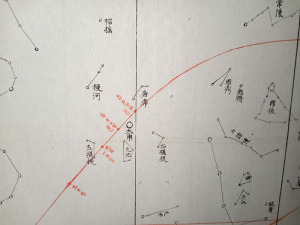

2023/4/6(木) 國學院大學博物館「土御門家がみた宇宙-江戸時代の天文観測」 ― 2023年04月06日 14:30

國學院大學博物館の特別列品「土御門家がみた宇宙(そら)-江戸時代の天文観測」を参観。

土御門というと陰陽師の元締で呪(まじな)い系かと思われるが、幕末の彗星観測では、他家よりも精度が高かったのだとか。

展示品の一部は同大学のデジタルミュージアムで公開されている。展示のWebページからテーマ検索がリンクされているが、デジタルミュージアム中の「図書館デジタルライブラリー」をキーワード[土御門家記録]で検索すれば同じ結果が得られる。

2023/4/11(火) 奥多摩・栃寄の山ノ神~オオカミ狛犬探訪 ― 2023年04月11日 00:00

たしかTwitterで見かけてマークしておいた山ノ神を訪ねた。

Googleマップ ⇒ 山ノ神(祠)

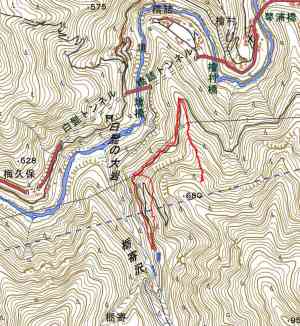

現地で歩いた部分のGPSトラック↓

(680に向けて尾根を登る線の先端が祠の位置)

バイクを走らせて国道411号から栃寄集落への道に入る(この道は御前山からの下山に使ったことがあった⇒2016/10/29(土) 三頭山~御前山)。集落手前で林道井戸入線が分岐するが、関係車両以外立入禁止だったので路肩に駐車して、あとは歩く。未舗装の林道脇には享保八年と読める石碑があり、古い道らしい。

林道に入って10分少し、カーブする箇所にお地蔵様(と思うが摩滅してよく分からない)があり、山側の石垣に階段が付いている。これではないかと上がってみると樹林の間に細道が伸びていた。

最初は細い枝を押し退ける程度で良いのだが、送電鉄塔を過ぎると傾斜が増し、倒木を跨ぎ越し、蜘蛛の巣を払い、踏み跡が怪しくなる箇所もある。お地蔵様から標高差140mほど汗をかいて登ると、大木の根元に目当ての祠があった。

祠は二つ。向かって右側の方が古そうで、側面に大正七年とある。左側には「奉納大山祇~」の木札が納められ、傍らに酒瓶が転がっていたりもするので、現在もお祀りされているようだ。祠の立主と奉納札に記された氏名が同一姓であることからすると、この山の代々の所有者なのかもしれない。

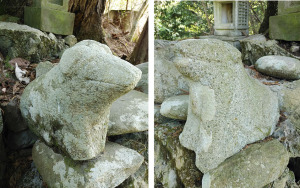

狛犬は、形は素朴で彫りも不明瞭になっているが、石材の性質によるのか、それほど古いものとは感じなかった。祠と同じ頃だろうか。足を掘り抜いていない造形はオキノ十二天(⇒http://marukoba.asablo.jp/blog/2015/09/22/9281451)に似る。

帰り道、小澤酒造(福島屋酒店)で澤乃井純米大辛口を2本(1本は叔父へ)、へそまんじゅう総本舗でまんじゅうを6個買った。まんじゅうはザックの中で一升瓶に押されてかなり潰れてしまったが、餡子たっぷりで美味しい。

2023/4/14(金) 千葉ツーリング/マザー牧場、歴史民俗博物館 ― 2023年04月14日 00:00

国立歴史民俗博物館の特集展示「来訪神、姿とかたち-福の神も疫神も異界から-」(1/17~5/14)に合わせて千葉方面へツーリング。

マザー牧場に立ち寄れば、かねてより一度やってみたいと思っていたバンジージャンプも体験できる。

・・・という目論見で出掛けたが、海ほたる辺りですっかり曇ってしまった上に、強い風が吹いて車体を煽られる。

昼前にマザー牧場に到着、駐車(300円)して入場料(1500円)を払ってジャンプ台まで行ってみると「強風のため営業中止」でがっくり。レストランで昼飯にしたが、ずいぶん高いものについた。

歴博は、名前の通り歴史と民俗の博物館だった。

歴史の部は、日本列島に人が住むようになってから現代までの通史を近隣地域との関係を含めて、モノで示す。通史が主眼であるからモノには複製や模型も多いが、資料や史料を並べた日本史副読本の実体版といった趣がある。

民族の部は、お節料理の変遷、妖怪、各地の生業、誕生から死まで人生の各段階の儀礼、等々の切口で日本人の意識を描き出す。

目当ての「来訪神」特集展示は、第4展示室-民俗-中の小室に仮面や追儺の図等を並べていた。常設展示では展開しきれない収集資料や研究成果を、テーマ設定して順繰りに見せて行くということか。

今日は時間節約のため高速道を長く走った。時速100km超が続くと振動で手指が痺れてくる。そもそも風圧がキツいし景色も見えず、高速は楽しむものではないな。

本日の走行距離350km弱で、Rebelの走行メーターは5000kmに迫った。もっと長い旅に乗り出したい。

最近のコメント