2018/10/6(土)~10/8(月) 奥秩父・白泰山~南天山 ― 2018年10月06日 00:00

無名山塾の自主山行。リーダ自分、メンバT中・H氏の2人パーティ。主目的は地図に道のない三国山から滝谷山だが、三国山までの一般登山道、滝谷山から南天山(ここも地図に道はない)も予想より厳しかった。ルートファインディングあり藪漕ぎありと奥秩父を満喫。

この山行は、もともと10/5~8で計画していた南ア深南部が、登山口までの深夜バスが台風による道路通行止めのため運行中止になったために転進したもの。

■10/6(土) 出発時は曇り空、台風の影響か次第に風。

川又バス停にはきれいなトイレがあり、水も取れる。我々の他に下車した3名は沢ルートで柳避難小屋を目指すとのこと。こちらは十文字峠道と呼ばれる尾根ルートを利用する。

十文字峠道は武州栃本関所から国境稜線を越えて信州梓山に至る。武州側は奥秩父最奥部の長大な尾根を辿る古い道で、往時は三峯参詣や善光寺詣に利用され、幕末には5基(うち4基が武州側)の里程観音が建てられた。

バス停から9:50に歩きだし栃本に向かう車道を20分ほど、「右ハ信州道 左ハ川又ヲ経て甲○(判読不能だが甲府であろう)」とある道標から峠道へ上がるショートカットに入る(地図ではこの入口がよく判らず何度が行き来した)。峠道が林道を離れる箇所には先ほどのものと同時期の道標が倒れている。大正11年に大滝村青年団が勅諭下賜四十年紀念(年数からすると「勅諭」は明治15年の軍人勅諭)として建てたものだ。山道を10分ほど登ると両面神社に出た。三峯神社の姉妹宮だそうで狛犬はオオカミである。古来、山道の入口には山仕事や峠越えの安全を祈願する神社が置かれたといい、この道の歴史を感じる。

神社から少し上がると東屋があり、そこからトラバース道が続いて林道に絡むと白泰山線登山道入口。バス停から2時間近くかかった。

ほとんど南面をトラバースしていく峠道で炭焼き跡など見ながら緩やかに高度を上げ、登山道入口から1時間で一里観音。

その後、若者10名以上が弁当を使っているところに出会ったのは東大生。ここは東大の演習林なのだった。

白泰山山頂分岐にはザックがひとつデポしてあった。

我々も標高差100m登り、山頂(1794.1m)に14:20。登りながら踏み跡が薄いと思ったら、分岐に戻る際にロストして少々時間を喰った。しっかりした道が別にあったのかもしれないが踏み跡が錯綜して分かりづらい。

一里観音から2時間強かかって15時に二里観音&白泰山避難小屋。ここの「のぞき岩」は高度感がある。

道なりに歩くと岩ドヤは南面を、赤沢山は北面を巻いた。赤沢山の西側に「鍾乳洞入口」の指導標があり、確かに足元には白い石灰岩が転がっているが、周囲を見渡しても洞窟は見当たらない。既に16時半、計画では十文字峠まで進む予定だったが、今夜は四里観音避難小屋に泊ることとする。三里観音を経て四里観音の小屋へ入ったのは18:40。白泰山分岐にザックを置いていた男性が先に入っていた。

小屋前に「水場2分」の札が出ているが、行ってみると沢への斜面が荒れておりかなり危ない。慎重に下りてみるが滴る程度の流れで、暗い中をその先の本流までは行けなかった。滴りを少し汲んで戻り、今夜の食事は手持ちの水で賄うことにする。T中氏のアルファ米にハンバーグ、卵焼きで食事し、酒を飲みながら静かに正月山行の計画など話して就寝。

山と高原地図(昭文社)のコースタイムは栃本関所跡から四里観音避難小屋まで7時間50分。起点が異なるが我々は1時間余分に掛かっている。台風のためか根こそぎになっている倒木なども多くルートに荒れた箇所があるにせよ、地図のコースタイムは短めのようだ。

■10/7(日) 晴れ。東京は真夏日の予報だったが、こちらは風もあって涼しい。ただ、午後になると風は止んだ。

明るくなってから改めて朝食用の水汲み。昨夜より手前で道から下り、流量の多い滴り(暗い中では気づかなった)を選ぶ。ラーメンの朝食の後、6:40に小屋を出た。

間もなく、MTBを担いで下ってきた男性二人組に出会った。全然乗れないとのこと。

四里観音、栃本分岐を経て十文字峠へ。水場は小屋からカモシカ展望台の方へ下った沢で、明日までの行動と炊事分を持たなければならないので重い。

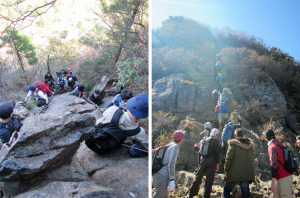

三国峠へと埼玉長野県境を辿って北上する道は十文字山(2072.1m)に上がった後、下り基調の稜線となる。台風の余波か長野側からの風が強いが、上天気なので心地よい。稜線はところどころ岩稜帯となり、立ち塞がる岩峰はまず弁慶岩、次に梓白岩が現れ、どちらも長野側を巻く。

峠からここまで2時間強。地図のコースタイムは1:45で、やはり厳し目だ。シャクナゲのトンネルもあるが、さすがに一般道なので藪漕ぎにはならない。悪石の三角点(1850.0m)を通過、無線中継用の巨大なアンテナを横に見て三国峠にはちょうど昼に到着。オフロードバイクのライダーが一人いた。峠を挟んで長野側は里が近いのに対し埼玉側は秩父の山が深く、ここを越える林道の長野側は舗装、埼玉側はダート(砂利道)となっている。

三国峠のトイレ脇を入り、三国山(1834m)までは30分足らず。

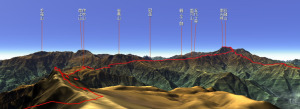

三国山からの眺望

ここからいよいよバリエーションルート。地形図を睨んで北側に伸びる尾根に少し入ると、木の幹に「←高天原 一本カラマツ→」の札が付いていた。高天原も一本カラマツも未知であるが、コンパスを合わせて「一本カラマツ」の示す北へ進む(注)。

赤テープは付いているが、次第にシャクナゲがうるさくなり、岩場以外は藪漕ぎとなる。シャクナゲは反発が強く体力を消耗する上に顔面に当たって鬱陶しい。易しい岩場をいくつか越え、14:10 棒切ノ頭(1730m)。樹幹に付いた山名標を見て、それなりの距離を稼いだつもりが藪漕ぎで距離感が狂っていたことを覚り、ガックリとなる。

尾根が東に曲がっていった先の1620m地点で北に進路変更すべきところをそのまま東の尾根を下りそうになり、30分ほどもルートを探す。標石に加えて枝にテープの付いた箇所から左(北)に入るのが正解だったが、ここも藪がルートを隠していて判りにくい(だからテープを付けてある訳だが)。計画では滝谷山泊だったが既に15時、暗くなるとさらにルートロスの恐れも高まり、計画通りの前進は無理だ。行動終了目安を16時とし、この先で1500m等高線が閉じている付近にテントを張れるかと見当をつけて進む。

目標地点手前まで来ると、小ピークへの登りではなく岩壁の基部だった。15:40、これ以上進んでも適地があるか分からないので、岩の手前、やや狭いが平坦な稜線部分にテント設営。踏み跡の真上だが、この時間に通る人もいないだろう。物音に「人か?」と見ると鹿が走って行く。テントに入って落ち着き、雑炊で食事、焼酎とウイスキーで夜が更けてゆく。疲れを癒して、遅れは明日取り戻そう。

■10/8(月・祝) 薄いガス、一時雨

予定より手前で水場もない場所に泊まったので、パンとコーヒーで節水朝食。

長丁場なのでまだ薄暗い5:10に出発したが、岩を巻いたところ(1500m等高線の閉じた内部)でいきなり迷い、20分ほどロス。何度もコンパスを確認した後、「こちらから来た」と思っていた方角に道を見つけた。大岩を巻いたことで方向感覚が狂ったか。その先、1520mのやせ尾根では踏み跡を辿って行き詰まり、下に見えているルートへ懸垂下降。6:40 ガク沢ノ頭(1618.6m)で藪に隠れた三角点標石を確認する。

昨日と同じく岩とシャクナゲの藪漕ぎを繰り返し、9:20に滝谷山(1659m)に到着してT中氏と握手。残念ながらガスで眺望無し。

藪漕ぎと滝谷山の三角点標

下りのバリエーションルートは難しいという。実際その通りで、滝谷山から南天山まで基本的に尾根ルートの認識でいたところが大いに迷った。

まず、南東の尾根を下りたのは正しいのだが、踏み跡を辿って行き詰る。地形図から急な下りであることは分かっているが、南天山からの逆ルートを来た記録があるので、登り返せないほどの斜面であるはずはない。40分も右往左往した挙句、尾根を外すのは不可と敬遠していた右手(南)の谷状へ下りていく道を発見。それもすぐに踏み跡か水流跡か不明瞭になるのだが、コンパスを併用して何とか辿っていくと、谷状から尾根に戻り、方角も合ってきた。この辺り、滝谷山を巻いてしまう踏み跡も錯綜しているようだ。

ともかく方角は合っているので、時折見失いそうになる踏み跡を追っていく。途中、ついに降り出したので雨具を着け、樹林帯の倒木を潜りまた乗り越え、シャクナゲを突破し、ポキポキと折れる枯れ笹をかき分ける。延々とトラバースし、ようやく藪が切れて尾根に出たのは1562mピークの南だった(11:10)。思ったほどには進んでいないし、またトラバースして東向きの尾根に乗らなければならない。

1562mの東からは尾根上を歩けるようになった。1538mの先、1470m辺りで北の尾根に引き込まれたのを修正。その後、東に直進してやせ尾根の先でまた行き詰る。方角は合っており下りられないこともないが、道と見えていたものが途切れて人の痕跡がない。ここもまた標石とテープのあった箇所まで戻ると、やせ尾根を避けてトラバースするルートが見つかった。

そこから俄然歩きやすくなり、立入禁止テープの張られた南天山沢コースの突端、1374mの西に出たのは13:40。テープは、南天山からこちら側への安易な立入を戒めるものだ。ここから山頂を踏んでいては中津川からの終バスに間に合わないため南天山は割愛。雨は止んだので雨具を脱ぎ、九十九折れと沢沿いの下降路を飛ばして鎌倉橋に下山したのは14:40。しかしこの沢ルート、ナメや滝が美しいが足を滑らせたらそのまま滝へ落ち込みそうな箇所もあり、一般道としては危険な印象。

林道を歩いて中津川バス停に15:20。16:05の最終バスで西武秩父まで行き入浴、ビールを飲んで帰途に就いた。

今回は登山道のない三国山~帳付山の前半を歩いた。次回は南天山を踏んでから後半を狙うことにしよう。

■今回のルート

注:帰宅後に確認したところ、「高天原」は西の尾根の1978.8m三角点の山。「一本カラマツ」は1985年8月の日航機墜落事故の際、機が接触した稜線上の木のことらしい。この指導標自体が登山用ではなく、事故の関連現場への案内用の可能性もある。ただ、一本カラマツの位置は「三国山の北北西1.4km、標高1530m地点」との記載もあり、そうするとこの指導標の示す尾根(おおよそ北北東へ向かう)上とは思えず、よく判らない。いずれにせよ、事故関連と知っていたら手の一つも合わせておくのだった。

2018/10/11(木) ペリメニキッチン ― 2018年10月11日 00:00

2018/10/12(金)~10/16(火) 石鎚山~東赤石山 ― 2018年10月12日 00:00

仕事の切れ間に休暇が取れたので、以前から登ってみたかった石鎚山を起点に長い縦走を計画した。

■10/12(金)

本日は移動のみ。新幹線で岡山、特急しおかぜで伊予西条へ。瀬戸内海をこの目で見るのは初めて、四国の地も人生で初上陸。

駅前のオレール西条にチェックインし、夕食に出た。マップで近所に見つけた石鎚神社に行ってみると、鳥居脇に「石土彦之命」の碑が建ち、社殿のガラスには「石鎚教本部」とある。

普通に石鎚神社と言えば「石鎚本教」のこちら(⇒ http://ishizuchisan.jp/)で、石鎚教にもいろいろ宗派があるようだ。まだ18時だというのにほぼ閉まっているアーケード内の酒屋に入り、「石鎚」と水どころ西条の地酒を自宅と親類宛に発送。

さて、旅先ではなるべくその地の酒を飲みたい。看板に「石鎚」と出ている、地元客しかいなさそうな店に入ってみた。しかし、これはハズレで、看板に反して地酒は置いておらず、大手メーカーのありきたりの酒と最低限のツマミだけで退散。他に適当な店も見当たらず、もう閉まっている鉄道歴史パーク経由でホテルに戻った。

自宅の母親からメール着信、叔母が亡くなったとのこと。病気がちではあったが突然のことに驚く。

■10/13(土)

朝一のバス(7:47)で西条駅前から石鎚ロープウェイ前へ。石鎚山は飛鳥時代(685年)に役の行者(役小角・えんのおづぬ)によって開山されたと伝え、ここにも行者像がある。

石鎚登山ロープウェイ(大人片道\1030)で山頂成就駅に9時。上天気。20分ほど歩くと中宮成就社(標高1300m)。ここには旅館や商店もあるが、まだ開いていない。遥拝殿で石鎚山そのものに登山の無事を祈り、9時半、神門をくぐって登山開始。

最初は八丁坂の緩やかな下り。登山道の分岐する鞍部から素直に表参道成就コースに進むと等高線が密な登りで、まず階段が出てくる。ひとしきり登ると試し鎖。試しだからと軽く取りつくと思ったより長い(この試しが登れれば本番の三本も大丈夫という意味らしい)。登り切った前社森(ぜんじゃがもり、1592m)は当地の言葉で「山」の意味の「森」だろう。岩場の上に小さな祠とお地蔵様があり、瓶ヶ森や間近な石鎚本峰の眺望を楽しむ。またクサリを使って下りた一軒茶屋の前で休憩。

傾斜が緩み、のんびり行くと夜明(よあかし)峠で、ここからの本峰が美しい。

1700mを超え、等高線が再び密になると一ノ鎖。27mと短いが、登山者が溜まってきて先行者の尻を見上げることになる。クサリは何本も下がっているが、大きく左右に分かれているようだ。昭文社の山と高原地図の付録冊子によれば「石鎚山の鎖はどこも2本あって、左側が登り、右側が下り」とのことだが、二ノ鎖、三ノ鎖を含め下る人は見なかった。時間帯もあるかもしれないが、下山は迂回路を取る方が楽だし早そうだ。

二ノ鎖元小屋(昭文社地図では「公衆トイレ休憩所」と風情がない)の鳥居から渋滞しており、二ノ鎖(65m)は蟻の行列状態。天狗岳の岸壁を見上げて進むとすぐに三ノ鎖(67m)で、狭いクサリ場を順番を待って登る。

クサリを登りきるとすぐに石鎚神社頂上社のある弥山(1972m)。ちょうど12時で混雑している。売店で登頂記念バッジを買い、すき間を見つけて休憩。

神社としてはここが奥宮頂上社だが、石鎚山の最高点はここから細い尾根を伝った天狗岳~南尖鋒(なんせんぽう)で、そこまで行かないと登頂とは言えない。南尖鋒からは直進して土小屋方面への登山道に合流できるはずなので、ザックを背負って歩き出す。弥山山頂からクサリの付いた降下で、天狗岳に向かう岩尾根に乗る。左側は三ノ鎖の手前から見上げた絶壁だ。これから歩いていく瓶ヶ森など眺めながら進み、12:40 天狗岳(1982m)登頂。居合わせた人と交替でシャッターを押し合った。

天狗岳から南尖鋒(同じく1982m)へと進み、そのまま昭文社地図の破線ルートを直進するつもりだったのだが、南尖鋒から下りる道が見つからない。踏み跡かと思われる箇所もあるが、間違っていたら一人では登り返せないかもしれない急斜面だ。はっきりした道の先端と南尖鋒の間を行きつ戻りつした挙句、諦めて弥山経由で下ることにした。弥山の手前でのすれ違い待ちもあり、神社に戻ったのは13:40。

(後でネット検索すると、南尖峰から先の東稜ルートを下りに使った記録は少なく、例えばhttps://yamap.com/activities/2390721など、かなり難しい様子。やはり踏み跡と見えたものがルートだったのだろうが、単独では行かなくて正解だったか)

弥山から三ノ鎖、二ノ鎖の迂回路を取り、14時、土小屋への分岐からトラバースする道に入る。東稜ルートへは第3ベンチから分岐するのだが、特に気にせず通過してしまった。15時、石鎚スカイラインに出て土小屋遥拝殿(1500m)からあらためて山を拝む。自販機で缶コーヒーを買って休憩。

普通なら行動終了の時間だが、今日はシラサ峠までもう一行程ある。<岩黒山/瓶ヶ森行き縦走路>の道標に従って踏み込むとすぐに岩黒山への分岐があって<瓶ヶ森 8.4km>。左手の道路より少し高いところを行く道は笹っぽかったりささやかな水流を跨いだりする。昭文社地図の水マークは何処かに水を引いている(いた?)パイプの辺りの流れだろうか。水場はシラサ峠にあるのでそのまま通過。道標も荒れていて、利用者の少ない道のようだ。

名野川越で道路に下り、向かい側の赤テープと踏み跡に従って笹の斜面を下ると傾斜は強まり藪は深まりルートとは思えない。道路に戻ると、今度は道路の左に並行する道があった。その道がまた道路に下りて、16時半によさこい峠。林道が合流しており茶屋があるが、改装中らしくひっそりとしていた。茶屋の裏から伊吹山へ向かう登山道は笹を刈り払ってあり、17時に伊吹山(1503.1m)。根本部分がむき出しの三角点標石の傍らにベンチ、ススキの混じる笹原、夕方の風。散策向きの緩やかなコースで実際に反対側から上がってくる人もいたが、今はさすがに疲れてきた。

伊吹山から舗装路に下り(と言うより、瓶ヶ森林道のカーブを伊吹山を踏んでショートカットした)、もう一度樹林を通って17:20 シラサ峠に到着。山荘しらさの閉館は織り込み済みだが、今日の寝場所のシラサ小屋と水場は何処だ? 山荘の外の水道が利用できないことを確認してから進むと、道路脇の公衆トイレ標識から樹林に入る道があった。しかし、行ってみるとほぼ廃墟のトイレに続いて炊事場跡があるばかり、元キャンプ場のようだが泊まれる態ではない。さらに進むと沢があって、小規模の水道設備と思える貯水場になっている。と、樹木の間に小屋の屋根が見えた。藪をかき分けて行くと小さな橋があって避難小屋の裏側に出た。

小屋横にテントが一張、中にも2名が先に入っていたが、水は持参したとのこと。こちらの手持ちは底をついているので荷物を置いて小屋を出ると、当然ながらきちんとした道があって山荘に至る。山荘前を道なりに行かず、横に入るのだった。スマホのオンライン登山地図では「シラサ峠(水場)」マークは峠の手前に付いているが、その辺をウロウロしても水のあるような地形ではない。結局、先ほどのトイレ標識から入り沢に下りて水を汲む。テープが付いているのを見るとそれで正解なのだろうが、沢への下り口などかなり怪しい。小屋に戻ったのは18:20。

就寝前に外に出てみると夏の大三角が頭上にかかり、うっすらと銀河も見えた。夜中には風の音がしていた。

■10/14(日)

薄雲と朝焼け、薄いガス、気温5℃。5:40 出発。

道標に従って山荘前の草原に入り、道路と平行に県境尾根を登っていく。笹に乗った夜露を避けるためにスパッツを着けたがまるで追い付かず、ズボンの腿まで濡れてそれが靴に侵入。靴下を絞ったりスパッツを着脱したりで時間ロスした。登山道は子持権現山(1677m)の東を巻き、巻き終えたところに「石土山子持権現分神」の祠と山頂に向かう踏み跡があるが、ずいぶんな急登のうえ今日は先が長いので山頂は割愛。

そこからも道はしっかりしているもののとにかく笹が濃く、いったん道路に出ると少しホッとする。駐車場から道路を離れて遊歩道に入り、男山を経て 8時、瓶ヶ森(女山)(1896.5m)登頂。ここには「石土山大権現女人道」の祠。写真は山頂手前からのパノラマ。

20分ほど休憩して、また笹原に歩き出す。急坂を20分下った鞍部が四国三郎・吉野川の源流だ(https://www.awanavi.jp/site/midokoro/yoshinogawa.html)。登りにかかって30分ほどで西黒森山頂への分岐があり、山頂(1861m)を往復。この分岐を過ぎると笹攻撃はほぼ止んだ。神鳴池(かんならし)は何ということもなく通過し、小さなコブをいくつか越えると自念子(じねんご)ノ頭。大岩の上でしばし日向ぼっこしつつ、濡れた靴下を乾かした(10:30~11:00)。

また笹原に歩き出すと、行く手の眺望がよい。いったん林道に下りると、やはり眺望が魅力なのか何台か駐車している。一台は年配の男性のクラシックなスポーツカー(ケーターハム?)だった。11:40 登山者で賑わう東黒森(1735m)を通過し、12:20に伊予富士(1756.2m)。

東黒森から伊予富士

伊予富士から振り返る

伊予富士から急坂を下りると快適な縦走路だが、惰性で足を運んで桑瀬峠で休憩(13:30)。居合わせたパーティとの会話で石鎚から赤石までの計画と言うと「夢の縦走ですね」と感心された。夢はいいが、今日は笹ヶ峰を越えるまで昭文社地図のコースタイムで4時間以上ある。悪夢にならないようにしないと。

寒風山の登りにかかると登山道の様相が変わって岩がちになり、ハシゴも出てくる。雲が増えてきた。14:40 寒風山(1763m)。ここも大勢で賑やかだったが1パーティかもしれない。この後はほとんど人に会わなかった。

寒風山を下りてまた低い笹原に戻った道を、いい加減草臥(くたび)れて黙々と歩く。山頂下の分岐にザックを置き、16:20 笹ヶ峰(1859.6m)登頂。空は雲に覆われ、眼下の稜線から湧いたガスに片側は沈んでいる。肌寒く、誰もいなくて寂しい。

写真を撮って早々に下りる。ザックを背負い直して急坂を下り、17:05 丸山荘に到着。

ビールを買えるかと思っていたのだが、小屋は閉まっていた。避難室は南京錠を懸けただけで施錠しておらず利用可能だが、一人では寒そうなので無人のテント場の一角にテント設営。流しの蛇口は元を閉めてあるらしかったが、沢から水を引くパイプを小屋の裏に見つけた。離れのトイレは使えるし、携帯電話のアンテナが建っていてスマホも通じる。時折鹿の鳴く静かな夜だった。

■10/15(月)

6:10 薄曇りの空の下を出発。山頂は昨日制覇したので稜線の一部は割愛して、東側のルートで稜線に戻る。岩っぽい箇所もある登りを終えて稜線に出ると、また刈り払いされた笹道。昨日の教訓から雨具のズボンとスパッツを着けたのだが、今日は笹も乾いていて暑いだけだった。その形からみて「乳山」であろう「ちち山」は山頂下をトラバースするルートもあるが、分岐の「ちち山道」指導標に従って 7:20に山頂(1855m)を踏む。ここで雨具もスパッツも外した。

ちち山分れの道標から「銅山越」の方向に進み、笹の尾根を下りていく。木立が出てきて、鞍部からひと登りするとシシ舞ノ鼻(1481.7m、9時)。水準点標石を過ぎた岩陰に賽銭箱が置かれ玩具や獅子像が供えてあるのは、「乳山」から連想される子授けや地名の獅子舞に関係しているのか。この辺から雲が取れて日が射してきた。

急坂を下りて木立の間を行くと、昭文社地図に「船窪」とある鞍部。「馬道の別れ」の標識は、過去にここから下りていく道があったということだろうか。登山道というより歴史を味わう散策路という雰囲気で、土山越、七番越と進む。ここは地形図には大坂屋敷越とあり、昭文社地図より分岐ルートが多い。植物相も変わり、木立が日陰を作るためか笹は鳴りを潜めた。

登りに転ずるとふたたび登山道らしくなり、江山越、金鍋越から木の根を掴む急登があって綱繰山(昭文社地図ではツナクリ山)手前のピーク、そこからわずかの綱繰山(1466m)で休憩(11時)。これから進む方角に見える西赤石山~東赤石山の稜線が思ったより遠い。

オオタワ(大峠)から西山(1428.7m)経由で銅山越が近くなった頃、すれ違ったトレラン風の二人が本日初めての人間だ。銅板らしき銘板の立つ銅山越に11:50到着。ここで無縁仏を供養する「峰地蔵」の古いものは延享二年(1744)に造られたそうで、歴史を感じさせる。お地蔵様の前で休憩中に曇って肌寒くなったが、一時のことでやがてまた明るくなった。

峰地蔵の横から入って緩やかに登っていき、西赤石山へと北上する尾根に合流する。ここで行きあった単独男性が本日行動中に見た最後の人間。平日ということもあるが、静かな山だ。今朝まで四国の山の印象は「笹が深い」だったが、この辺は関東の低山と変わらない。1482m小ピークを踏み、少し日が陰って薄くガスも掛かったりする中、銅板の「西赤石山 1626m」を過ぎてなお登ると、兜岩への分岐を過ぎた岩場に丸裸の三角点標石と、また山頂標があった。13:20、西赤石山(1625.8m)到着。昭文社地図には「展望良い」とあるが、残念ながらガスで周囲の山は見えなかった。

小休止して歩き出すと白いものがフワフワ。手に乗せてみると雪虫だ。正式な名称はトドノネオオワタムシ、雪が降る前に産卵のため移動する習性があることから雪虫、北海道や東北では綿虫やユキンコと呼ばれるとのこと。初めて見るわけではないが珍しい。北の方のものと思ったが、四国にもいるのか。第一、雪にはまだ早かろう。

物住頭(1634.6m)で小休止(14:10)し、赤錆びた道標(新しいのもあるのだが文字が剥げていて判読困難。後で昭文社地図の冊子と照らし合わせて雲原越の五郎津河又への分岐と判明)を過ぎると前赤石山の下の岩場のトラバースになる。昭文社地図には<迷>マークがあるが<危>の方が相応しい感じ。岩の表面に、コケなのだろうか、花のような模様がいくつも浮かび上がっている。眼下は緑に紅葉の赤黄が散りばめられて美しい。

岩場を終えると石室越で八巻山への分岐だが、もう15時近いので赤石山荘への巻道に入る。斜面の上に顔を出している岩壁に続くピークが八巻山だろうか。

赤石山荘に15:05到着。無人で、細紐で閉じた入口ドアに「北西五十M地点に幕営指定地あり」と出ている。最初これを「450m」と読み違えて混乱したが、周囲を探したところ地面に落ちて腐食しかかった案内板を発見した。樹林の間の5張分程度のスペースは木の根が這っていてあまり住みよいとは言えないが、自分だけなので好きに設営。水は山荘裏のパイプから流れ出ている。テン場を探している間に東赤石山か八巻山から下りてくるらしい人声(2名?)を聞いたが姿は見なかった。こちらがテントを張っている間に山荘に入った模様。また静かな夜だった。

■10/16(火)

登山口のバス時刻を考えて3:50に出発。朝の空は星と雲が半々、5℃、無風。トラバース道を15分ほど、東赤石山への分岐まで歩くと暑くなる。分岐から一息に登って八巻山からの岩稜コースに合流し、東赤石山(1706.2m)に4:50登頂。暗くて何も見えないが小休止。

トラバース道の分岐に戻り、わずかに進んで筏津への下山路に入る。昭文社地図には2か所の「渡渉」があるが問題なく通過し、赤石山荘への道との分岐「木橋」に7:15。ここまでの丸太の桟道もかなり朽ちていたが、前方に見える橋はなんだか傾いでいないか? 行ってみると、「こんなの渡れねーよ!」 橋の下を岩伝いに渡れたが、増水していたら困ったかもしれない。

その後も道は荒れていて橋や桟道の残骸が目についた。8時に筏津に下山。見ると「東赤石山 通行止め 一本橋が通行できません」の掲示があった。

ここにはトイレと水場を備えた休憩舎もある。

新居浜市街地へ出る地域バスは8:40頃のはず。ちょうどよい時間に下山できたが、バス停は何処だ? 昭文社地図では登山口の少し東にマークがあるのでそちらに行ってみたりしたが、実は休憩舎の裏にあった。バス停で時刻を確認して休憩舎で装備を解き、時間前にバス停に立つ・・・が、10分過ぎても来ない。バス停に記載の連絡先に電話してみると「ごめんなさい、予約もなかったのでもう通過してしまいました。引き返すこともできません」。致し方ない、タクシーを呼んでマイントピア別司へ。バスなら400円で済んだところを6000円以上かかったが、まあ、旅の途ではこんなこともある。入浴して、バス待ちにコカ・コーラおへんろバージョン。

今度こそバスに乗って市街地に入り、宅急便センターに留置きしておいた街用の靴や服を詰めたザックを受け取る。道路向かいのファミレスで食事してトイレで着替え、登山靴やザックを荷造りして宅急便で発送。これで身軽になった。ただ、ガス缶は送れないので、持ち歩くことになる。

新居浜駅まで歩き、予讃線で三津浜へ移動。途中で今回の旅の起点、伊予西条を通過する。よく歩いたなぁ。

■今回のルート

2018/10/17(水)~10/18(木) 松山~呉観光 ― 2018年10月17日 00:00

■10/16(火)

石鎚山~東赤石山縦走から下山して三津浜へ移動、予約しておいたホテルたいよう農園 古三津にチェックイン。フロントに地酒を飲めるような店がないか訊いたところ、少々離れた幹線道路沿いにあるモール内の店を教えてくれた。駅前の居酒屋といったところを期待したのだが、ここでは用を足そうと思ったら松山へ出るのだな。モールも郊外型ショッピングセンターというところか。散策がてら歩いていき、酒と刺身など。

■10/17(水)

松山をつまみ食い。

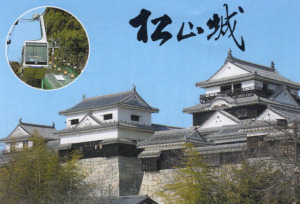

まずリフトで松山城へ上がり、城内外を散策。

商店街で坊っちゃん団子を食してから、松山観光港へのリムジンバスに乗車。

港に着いてみるとフェリーの出港間際で、息せき切って乗船した。気分よく晴れているので、呉までの2時間弱を甲板のベンチで過ごす。ここからだと歩いた山は見えないか。

呉に入港すると林立するクレーンにグレーの自衛隊艦船群。桟橋から呉駅の方に行くと陸に上がった潜水艦。海軍の街だ。

予約の呉ステーションホテルにチェックイン。食事は外に出て、グルメマップから選んだ地ビールレストランでビールと肉じゃが、海自カレーの中から「はくりゅうカレー」。辛くなくて食べやすい。

■10/18(木)

今日は呉観光。

まずは『この世界の片隅に』聖地巡礼で、昨日もらったパンフレット「巡洋艦青葉終焉之地への行き方」に従ってバスに乗り、警固屋(けごや)地区へ。青葉着底地点(埋め立てられて海岸から道路を隔てた土地になっている)に建つ碑は乗員だった中曽根康弘の筆になるもので2012年建立。

駅に戻るバス路線の途中、潜水隊前で下車。閉ざされた門の先に潜水艦が見える。日曜なら一般公開もあるのだが、それは次の機会に。アレイからすこじまの旧魚雷積載用クレーンに登って触ってみたり。

道路を渡ったところにある喫茶店は『空よりも遠い場所』でキマリたちが入った店だ(http://yamaba.blog71.fc2.com/blog-entry-985.html?sp)。まだ9時過ぎのため、残念ながら準備中だった。

まず、どどんと10分の1戦艦「大和」。2階からでないと写真に収まらない。

その他の展示を見ているうちに艦船めぐりの時間になり、中央桟橋へ。

クルーズ船は、まず建造中の大型コンテナ船2隻(これ⇒https://www.jmuc.co.jp/press/2018/one-stork.html の姉妹船のようだ)の間近を通過。近くで見ると圧倒的に大きい。

続けて自衛艦を紹介しながら潜水艦桟橋まで行き、停泊している2隻の尾翼の特徴など解説してくれる。ところで、帰宅して写真を整理していて気付いたが、船のバックに見えている山が灰ヶ峰だ。『この世界の片隅に』北條家はあの山裾にあるのだな。

自衛艦「くにさき」と「ぶんご」

これも「ぶんご」

頂上に白い気象観測ドームのある灰ヶ峰

大和ミュージアムに戻って(当日中は再入場可能)じっくり見学、特別展の『戦艦「長門」と日本海軍』も見る。大和ミュージアムは「呉市海事歴史科学館」であり、展示も大和だけでなく呉の歴史、ここの工廠で建造された艦船、船の科学と多岐にわたって見応えがある。

次に、ほとんど隣接する海上自衛隊呉資料館「てつのくじら館」へ。陸に上がった潜水艦あきしおを擁するだけあって、潜水艦関連展示が充実している感じ。あきしおの船内も見学できる。狭いことは狭いが、想像よりは余裕があるかな。

呉に見どころが多くて時間を使いすぎた。広島へ出るともう17時で、原爆ドームへ行くにも遅い。にしき堂本店でお土産のもみじ饅頭(帰宅後に食べてみて、素直に美味しい)を買って新幹線に乗った。

最近のコメント