2018/3/3(土)~3/4(日) 大源太山(河内沢ノ頭)にて雪洞泊 ― 2018年03月03日 00:00

無名山塾の基本ステップ「雪なか泊/上越 三国峠から大源太山(河内沢の頭)」。講師Y田・M氏、受講生K堀・T氏、他にT中・H氏と自分で4人パーティ。

谷川岳エリアに大源太山は二つあって、北の清水峠に近い方は「上越のマッターホルン」の異名をとる。今回は南の三国峠の方で、「河内沢ノ頭」が本来らしい。三国トンネルの真上に半雪洞を掘って泊まり、日曜日に登頂。地味ながら結構歩き甲斐があった。

■3/3(土)

越後湯沢駅に集合、K堀氏の車で三国峠登山口へ向かう。登山口は三国トンネルの手前なのだが、あてにしていた駐車スペースが工事のため閉まっており、トンネルを抜け上越橋を渡ったところに停めた。上越橋側のトンネル手前から入った箇所にも自然歩道入口の木柱があり、雪に踏み跡もついているので、計画とは違うがこちらから登ることにする。

9:35 出発、10分ほど登ると雪が深くなったのでワカンを装着。この時点で7℃と暖かい。同じ場所に駐車した単独女性が追い抜いていく。

谷を右手にして登る踏み跡は自然歩道を辿っているようだが、こちらは1200m辺りから右(西)に逸れて送電線を潜り、三国トンネルの真上で峠の神社(三国権現)を見下ろす尾根に上がった(10:50)。

雪壁の上からゾンデを刺して3mほどある場所で雪洞掘削開始。まず壁の前に雪を運び出すための作業場所を作り、受講のK堀氏を中心に掘り進める。最初に入口となる部分を狭く取ったが、生憎と木の根が出てきてしまった。雪壁に囲まれた完全な雪洞は無理そうなので半雪洞に切り替え、間口を広くして奥行きを掘り込む。4人が並んで寝て余裕のある広さを確保して床を均し、正面にブルーシート2枚を張って完成。もともと雪洞にはこだわらず、その場の状況で半雪洞や竪穴式など柔軟に対応する計画なので、これでOK。風よけのブロックを積み、少し離してトイレも掘った。上天気の下で楽しい雪遊びだがそれなりに立派なモノを作るには時間がかかり、完成は14時。

外でお茶を飲んだりのんびりし、雪洞に入って持寄り鍋で夕食。食材豊富で食べきれないくらいだった。

■3/4(日)

5時起床、不要物を雪洞にデポし、アイゼンを着けて出発。7:10、快晴、3℃。

鳥居の横木と拝殿の屋根ばかりがのぞいている三国権現から、三国山の真っ直ぐな登りにかかる。斜面のところどころで雪が切れているのを避けたりはするが、困難というほどのことはない。山頂が近づくと自然歩道の木製階段が現れた。おそらく雪の下には崩落防止の段が組まれていて、無雪期は階段を上り下りするのだろうが、長くて結構しんどそうだ。8:20、東西に細長い三国山(1636.3m)山頂に到着。上州の山また山を背に記念撮影し、ワカンに履き替えた。

山頂から少し戻り、薄い藪を突っ切るようにして大源太山への尾根に乗る。踏み跡は続いており、ラッセルになることもない。右手(東側)が雪庇だったり、雪に亀裂が入っている箇所はどこを踏んで行くか考えて、あるいは避け、あるいは亀裂を跨ぎ越えて進む。

地形図の1597m地点を越えた鞍部から登りに転じるが、小さなアップダウンがあってなかなか高度は上がらない。三角山分岐付近(雪に埋まって分岐は分からなかった)で前方樹林と平行に大きな亀裂。樹林の際にルートを取ったが、ここまで続いていた踏み跡は途切れた。単独で亀裂に落ちたり雪崩に遭うリスクを考えて引き返したのかもしれない。

最後に広い斜面を登り、平坦でまっさらな雪面を踏んで、11時ちょうどに大源太山(1764.3m)登頂。ここも好展望で、目前の平標(たいらっぴょう)~仙ノ倉のライン、その奥の万太郎山~谷川岳が一望。さらに右に振った白いのは武尊山、尖っているのは皇海山か。

山頂で20分弱を過ごして下山開始。先頭のY田氏がかなり深い亀裂に片足落ちた以外はアクシデントもなく13時に三国山。しかし、行動開始を1時間早めて雪の緩まないうちにすればよかったな、とY田氏。三国山の下りは往路の印象以上に急傾斜で、雪の切れている箇所は気を遣う。そこをクリアすれば快適に下りられるのだが、K堀氏は雪を踏み抜いた足が抜けず、自分が行ってスコップで掘り出す場面もあった。登ってくる人もぽつぽつ現れる。

雪洞に13時半過ぎ帰着。天井から雫が落ちて湿った荷物を回収し、14時半過ぎに駐車スペースに戻った。

帰りはK堀氏に上毛高原駅に寄ってもらって解散。駅前には何もなく、構内の立食い蕎麦(店の前に小さなテーブルがあるが)で空腹を紛らわした。

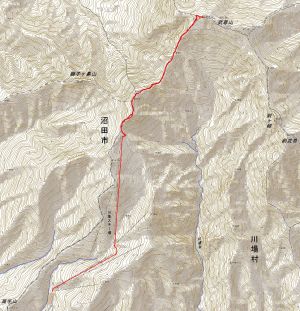

■今回のルート

2018/3/11(日) 外秩父七峰縦走 ― 2018年03月11日 00:00

毎年恒例、外秩父七峰縦走42kmによる体力チェック。

5:51に小川町駅を出発。

東秩父の林道歩きの途中でルートを離れて竜ヶ鼻(リュウゴッパナ、493.8)の三角点に立ち寄り。その先にも調査の赤テープが付いていたので林道に下りられるかと思ったのだが、崖になっていて無理だった。最先端のテープまで下りた急斜面を登り返して大人しくルート通りの林道に戻り、約20分のロス。

笠山まではあまり人がいないが、堂平山ではマウンテンバイクで登山道を下りてきたグループに出会った。普通のサイクリングやハイキングも増えてきて、定峰峠~大霧山は中高年の夫婦者など多い。

イングレスポータルを適宜攻略しつつ、寄居駅に16:10。竜ヶ鼻とイングレスがなければ10時間を切れたのだが。

朝から曇っていて肌寒かったが、午後には雲が取れた。そこで杉が花粉を大量に飛ばしたか、終盤でクシャミ連発。帰宅してから鼻水止めどなし。

5:51に小川町駅を出発。

東秩父の林道歩きの途中でルートを離れて竜ヶ鼻(リュウゴッパナ、493.8)の三角点に立ち寄り。その先にも調査の赤テープが付いていたので林道に下りられるかと思ったのだが、崖になっていて無理だった。最先端のテープまで下りた急斜面を登り返して大人しくルート通りの林道に戻り、約20分のロス。

笠山まではあまり人がいないが、堂平山ではマウンテンバイクで登山道を下りてきたグループに出会った。普通のサイクリングやハイキングも増えてきて、定峰峠~大霧山は中高年の夫婦者など多い。

イングレスポータルを適宜攻略しつつ、寄居駅に16:10。竜ヶ鼻とイングレスがなければ10時間を切れたのだが。

朝から曇っていて肌寒かったが、午後には雲が取れた。そこで杉が花粉を大量に飛ばしたか、終盤でクシャミ連発。帰宅してから鼻水止めどなし。

2018/3/24(土) 武尊山 ― 2018年03月24日 00:00

K谷・H氏(女性)と二人で無名山塾の自主山行。何の苦労もなく疲れることもなく、まったくお気楽な山だった。

沼田駅8:40のシャトルバスで川場スキー場へ。リフト券購入の際に備え付けの登山計画書を記入、提出するシステムだ。磁気(ICかも)カードのリフト券は往復\2000+デポジット\500。下山時に券を返却して下山申告すると\500は戻ってくる。

リフト2本を乗り継ぐと高手新道の西峰(1870.5m三角点)の北、標高1850m近辺。ここでアイゼンを着け、天気が良くて暖かいので、汗をかく前にとその場で半袖Tシャツになってしまう。10:40 歩き始め。

剣ヶ峰に上がるのにちょっとした急斜面もあるが、トレースがしっかり付いているので問題ない。痩せ尾根の剣ヶ峰山(2020m)に11:10。

武尊山頂を望む

いったん1970mまで下り、最後に広い斜面を上がって武尊山(2158.0)山頂に12:25。剣ヶ峰からの下り、岩に着いた雪が薄いのに注意を要する程度で、それ以外は適度に雪が締まって、実に歩きやすかった。山頂では30分ほど景色を見て過ごす。谷川岳の双耳を探したが方位のイメージがずれていたこともあってなかなか判らず、一の倉沢が黒々としていることに気づいてやっと特定できた。こちらからだと耳が耳に見えないのだな。

山頂から見た谷川岳

薄曇りになって冷えてきたので下山開始。剣ヶ峰を乗り越え、リフト乗り場に戻ったのは14時。アイゼンを外してリフトに乗った。

帰路の剣ヶ峰

16時の復路シャトルバスまで、休憩所でビールを飲んでいた。スキー値段なので高い。

■今回のルート

最近のコメント