2008/7/10(木) JAXAシンポジウム ― 2008年07月10日 18:30

定時で仕事場を出て有楽町朝日ホールへ。

18:30の開演ギリギリで会場入り、先に到着したtomo@とかサワキャン(ミクシィネーム)氏とN村氏が席を確保しておいてくれた。ほぼ満席で、結構幅広い年齢層が聴きに来ている様子。新宿のアヤシイ地下酒場と客層が違うのは当然だが、宇宙開発シンパが多いのは心強い。

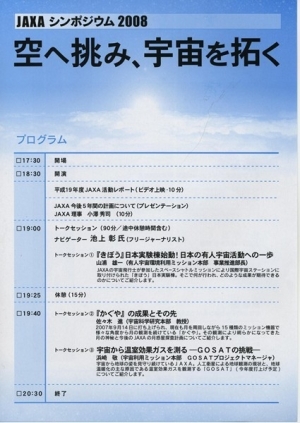

開会の挨拶がJAXA理事長。昨年度の活動レポートのビデオ上映があって、今後5年間の計画について理事が喋る。JAXAとしても納税者へのアピールの重要性を認識しているということか。

メインはフリージャーナリストの池上彰氏をナビゲーターに据えたトークセッション。氏は11年間「週刊こどもニュース」のお父さん役を務めたそうで、これも広報としての分かりやすさを期待してのことだろう。

話す相手は有人宇宙環境利用ミッション本部事業推進部長・山浦雄一氏、宇宙科学研究本部教授・佐々木進氏、宇宙利用ミッション本部GOSATプロジェクトマネージャ・浜崎敬氏。ISSに接続されたきぼうをアップで見るとあらためてカッコイイと思う。かぐやの捉えた地球の出のハイビジョン映像も素晴らしい。佐々木氏は喋り足りない様子だったが、今後20年で木星まで行きたい(探査機を飛ばしたい)と語る口ぶりには宇宙への憧れが感じられた。それらに比べるとGOSATは地味だが、国家の宇宙事業としての重要性は変わらない。

副理事長の閉会挨拶があって2時間のプログラム終了。

3人でJSレネップに入ってダベり、終電で帰宅。

2008/7/12(土) 読子の隠れ家・・・とか(笑) ― 2008年07月12日 00:00

今度行こうかなと思っている山の近くの地図を見ていたら<読書>という地名を発見。

近くには<古典庵跡>(⇒ 長野県公式観光サイト)なんてのもあるじゃないか。

航空写真(グーグルマップ)はこちら。

一昨日のJAXAシンポジウムの後で「R.O.DのDVDはコメンタリーを繰り返し聞いてる」なんて話をしたところなので、こりゃ読子の隠れ家だな、と一人でウケてしまった。

2008/7/13(日) 沈黙の夏 ― 2008年07月13日 00:00

メチャ暑い。昼間、ちょっと部屋の掃除などしようものなら汗ダラダラだ。

そんな季節なのに、家の周辺でセミの声を聞かない。

そう言えば、庭の枇杷の実は例年熟すそばから鳥につつかれてしまうのだが、今年は鳥が来なかったらしい。

どうしたことか。

2008/7/18(金) 雪虫 ― 2008年07月18日 00:00

クソ暑い時期に雪の話も涼しげでいいか・・・?

串田孫一の『新選 山のパンセ』(岩波文庫)を読んでいたら、「湯檜曽川(ゆびそがわ)の河原では、雪の上を雪虫がさかんに歩いていた。黒襀虫(くろかわげら)である」(p220)という文が出てきた。

これはもしかして、雪山で見かけて常々「こんなところで何をして居るのか、何を食って居るんだろう」と思っていた奴ではないか? 雪の上にいるから適当に「雪虫」と呼んでいたのだが。

Web検索してみるとやっぱりそうだ。謎が一つ解けた。

2008/7/19(土)~7/21(月) 木曽駒ヶ岳~越百山 ― 2008年07月19日 00:00

無名山塾の自主山行。好ましいことではないのだが、ドロナワで三連休の計画を立てて単独縦走となった。

天候に恵まれた稜線歩きは夏山縦走の幸せ。思ったよりハードなルートだったが、気ままな一人歩きは楽しかった。

■7/18(金)

塩尻駅前のホテル泊。楽天でとにかく安いところを見つけたのが値段(朝食付きでシングル4300円)相応で、フロント脇の階段からスリッパに履き替えて靴を持って部屋に上がる、各階廊下に成人雑誌や女性週刊誌が積んである、といった具合。しかし3階の部屋で窓を開けて寝たら快適だったので問題なし。

■7/19(土)

ホテルから3分ほど歩いた交差点にサークルKがあるとチェックインの際に聞いておいたので、朝一で朝食と本日の行動食を仕入れに出た。

ホテルを出ると、向かいに「欧風お菓子クランポン」という店があった。山の世界でクランポンといえばアイゼンの英語での呼び方だが、この「crampon」は明らかにフランス語である。帰宅してから仏和辞典を引いてみると(学校で第二外国語として仏語を取ったのだ。今となっては何も覚えちゃいないが)、第一義は「かすがい、鉤釘」で、登山用語として「金(かな)かんじき、[シュタイク]アイゼン」があった(日本で「アイゼン」と呼ぶのはドイツ語「シュタイクアイゼン Steigeisen」の短縮)。続けて英和辞書を見ると、crampが「かすがい」で、crampon(通例複数)がアイゼンとして載っている。やはり仏語の方に歴史がありそうだ。

閑話休題。

木曽福島に7:36。8:00のバスまでに時間があるので駅前の御嶽教大教殿に安全を祈願した。ここから西へ向かえば御嶽山だが、今回は反対側だ。

町営バス「木曽っ子」号で終点の大原上(おおばらうえ)まで約20分。福島Aコースを登るため別荘地の中へ入っていくが、立派な案内板があるので迷うことはない。車道を歩いて二合目キビオ峠に9時。身支度をして登山道へ。晴れ、気温18℃。

登山道入口に「熊出没注意」とあるが、百名山だ人はいるだろうと、樹林の中をヒグラシを聞きながら登る。しかし、今日は自分が一番乗りらしい。しばしば蜘蛛の糸が顔に引っ掛かる。

木曽見台に立ち寄った後、見通しの利かない中を3合目4合目と高度を上げて6合目近くなるとやっと木の間越しに行く手の山が見えてくる。方向からすると木曽前岳か?

6合目、麦草岳直登と七合目避難小屋へ向かうトラバースとの分岐に12時半。木曽見台で合わせた高度計が低い数字を示しているのは気圧が上昇傾向にあることを示している。

トラバースの中央付近の沢で水を補給し顔を洗って休憩。腰を上げたらすぐにもっと大きい沢があって、こちらの方が日陰もあって休憩好適地だった。

七合目避難小屋に13:15。小屋は小さいが真新しく、太陽光と風力で発電している。コンクリの土間の真ん中にストーブが据えてあって、冬の夜の語らいが楽しそうだ。トイレは小屋の外に夏季専用、冬期専用がひとつずつ。携帯はアンテナ3本立つが、i-modeは通じなかった。

避難小屋からはしばらくトラバース。高度が上がったためか、まとわりつく虫は減ってきた。赤テープがよく地面に落ちているのは何故だろう? いよいよ駒ヶ岳が見えてくる。

山姥岩には雪が残っているが踏み跡がはっきりせず、先の樹林に入る箇所をちょっと探した。探しながら岩陰のきれいそうな雪を取って口に入れるとジャリジャリする。

8合目に14時。広くなっていて休憩好適地。ちょっと下りたところが水場で、ホースからほとばしり出ている。七合目避難小屋へもここから引いている。

14:50、9合目。玉ノ窪山荘の前を通り抜けると、修験の山らしく「○○霊神」の石碑が多数、山伏ふうの神像もある。ここまで来て、登山道に入って以来初めて人に会った。さすがにここまで来ると携帯は圏外。

頂上木曽小屋を通り過ぎ、岩の散乱する駒ヶ岳山頂(2956.3m)に15:24。祠が二つあるのは、木曽側と伊那側それぞれの駒ヶ岳神社だそうである。広い山頂でしばらく周囲を眺める。三角形に天を突き刺しているのが宝剣岳か。修験の山だから単なる剣ではなく宝剣なのかと納得。そこから繋がる三ノ沢岳(2846.5m)もどっしりとして立派だ。

やがて黒雲が出てきたので、降り出さないうちにと眼下の駒ヶ岳頂上山荘のキャンプ場へと向かう。結構混んでいて、二人用テントでもあまり余裕がない。石が少し邪魔だが何とか場所を見つけて設営。水は小屋脇に設置されたタンクを通したものが汲めるが消毒薬が入っていて不味い。と言って、小屋に引く途中の水を立入禁止地に入って汲むのもどうか。ここは観光会社の経営(HPのCopyrightは「宮田観光開発株式会社」)で幕営料は一人600円。ビール(冷えたスーパードライ500mlが750円)と登頂バッジを買う。

ビールを飲みながら夕食のラーメンを作る。頂上で見た黒雲は何処かへ行って静かだが、時々ガスが来る。目前に雪田があるためか涼しく、18時にテント内で19℃。

まだ明るいので、しばらく外にいて空を眺め、夏の夕暮れにこういう場所にいられる幸せに浸った。

暗くなると一人ではやることもなく、19時就寝。

夜中にテント内が明るいのは月明だろう。一度外を見たらガスっていた。

■7/20(日)

4時起床、5:20出発。晴れているが薄ガス。気温は8時半で23℃。

中岳山頂の小さな祠を拝み、天狗荘、宝剣山荘と通過して、宝剣岳で団体の後ろに付く。岩場の登りで追い越すことはできないが、しっかりした人が殿(しんがり)を務めていて特に遅い訳でもないので焦れずに付いていく。この団体、宝剣のピークにはこだわりがないようであっさり通過していった。6:10 宝剣岳(2931m)。天辺の岩の前で居合わせた人と写真を撮ったり撮ってもらったりする。天辺までよじ登るグループもあったが、自分はやめておいた。

ピークを過ぎたところで、ガスのスクリーンにブロッケンが浮かぶ。

濁沢大峰でまた団体に掴まるが、今度は道を譲って貰って追い越し。

次第にガスが晴れ、9:00に到着した檜尾岳(2727.7m)から振り返るとやはり三ノ沢岳が目立つ。行く手には空木岳が大きく稜線を広げている。

檜尾岳~熊沢岳は岩と歩きのアップダウンが合わさって結構しんどい。その後は緩やかな下りで11:20に東川岳(2671m)。空木岳は目の前だが、ここから木曽殿越(2500m)まで下り350m以上を登り返さなくてはならない。

木曽殿山荘から急登をえっちらおっちらと登り、岩に「第1ピーク」とスプレー書きしてあるのが2782mだろう。その先のゴツゴツとした岩のピークが山頂と思って行くと、道はそこを通り過ぎて続くのだった。白い砂地から花崗岩が生えている空木岳山頂(2863.7m)に13:00。またガスで周囲は見えなくなってしまった。

一休みしてから駒峰ヒュッテまで下りてみる。綺麗な避難小屋で、前のテラスで何人か休憩していた(実はここを営業小屋と勘違いしていて、登頂バッジが買えるかと思ったのである。バッジは多分、木曽殿山荘にあるのだろう)。

13:30 山頂に戻ってさらに南下開始。下り始めにスリップして手を突いたところ砂礫が尖っていたらしく出血。しばらく手を舐めながら歩く。

赤梛(あかなぎ)岳(2798m)を越え、摺鉢窪避難小屋への分岐に14:33。小屋はその手前から見えているのだが、下り始めるとなかなか着かない。

道標やエアリア(昭文社の山と高原地図)には下り15分とあるが、もう少し掛かって14:50に到着。なるほど擂り鉢のような地形で、周囲には白い花(ハクサンイチゲ?)が多く咲いている。ピンク(コイワカガミ?)や黄色(シナノキンバイ?)もあって気分のいい場所だ。

小屋の中は二人分の荷物がデポしてある他は無人だったが、やがてその持ち主や単独者が入ってきた。間もなく突然の大雨。暫くしてやんだが、それ以降入ってくる人たちは皆濡れていた。

お茶を飲んで少し眠った後、レトルトカレーで食事の準備。レトルトは重いので普通は使わないのだが、以前におもしろ半分に買っておいた「宇宙日本食」の消化なのだ。食べ始めてから天気が回復していることに気付き、薄暗い小屋から出て岩に腰掛けて食べる。宇宙食とは関係なく、周りの環境で美味い。

今日も19時就寝。暗くなってから到着する人もいて、小屋の総人口は最終的に1ダースくらいになった。

夜中、雨のち風。

■7/21(月)

朝は快晴。

お茶漬けで簡単に食事(2食分のアルファ米を一人で夕食朝食とするのはちょっと多かった)して5時に出発、5:24に稜線に出た。見下ろすと小屋の先は雲海で、その海の上に南アルプスの山々が浮かぶ。気温10℃で爽やかだが、いきなり標高差150mはキツいウォーミングアップだ。

南駒ヶ岳の登りでは、矢印と踏み跡に従って行ったらザレた斜面に出た。ザレ具合が道らしくとないと疑いながら踏み跡を少し上がると本当の道が見えたのでそのまま突破。この辺はペンキの矢印が薄くてルートがちょっと辿りづらい。花崗岩が表面から風化してボロボロ崩れていくので描いた目印が消えてしまうのだろう。

5:46 南駒ヶ岳(2841m)。

仙涯嶺(せんがいれい)も同じように薄い矢印に導かれて行くと崩落したようなルンゼ。しかし他のペンキ印もあって間違いないので、落石が来ないか上を見ながら通過。さらにクサリ場を上がりきった上は広くなっているものの朽ちた棒杭(ぼうぐい)が一本あるきり。目前のピークの方が高く見えるのでそのまま行ってみると、こちらは狭くて止まれるような場所ではなかった。やはり前者の棒杭が山頂(2734m)標識の名残か。仙涯嶺に6:43。

後は稜線上を快適に歩いて7:40に越百(こすも)山(2613.2m)。かなり風雨にさらされた標識が立っているが、その傍らに新しいものが寝かせてあった。仙涯嶺あたりからお互い止まっている間に抜いたり抜かれたりしてきた単独者とまた一緒になり、写真を撮り合う。

これで今回の中ア縦走も終わり。締め括りは天気に恵まれ、しばらく周囲の山々を眺めて過ごした。

越百山からは西の伊奈川ダム方向に下る。東の飯島町へ出る方が楽そうだが、町のHPに林道通行止の情報があった。

越百小屋は避難小屋と営業小屋が並んで建っている。収容20人は合わせての人数か? 布団干しをしていた親父さんに訊いてみるとバッジのような土産物はなし。

上の水場は登山道から少し入った沢で流量は多くないが涸れる心配もなさそうだ。入口近くに真っ白なギンレイソウ(またはギンリョウソウ=銀竜草)が生えていた。

下の水場には気づかず下りてしまったが、たぶん中年女性パーティーが休んでいた階段の近くだったのだろう。

10時過ぎ、福栃平の手前で堰堤の下におり、タオルを濡らしTシャツを脱いで汗を拭う。

今朝沢橋に10:44。須原駅まで歩くつもりでいたが、伊奈川ダムの先まで行ったところで例の抜きつ抜かれつの単独者が後ろから車で来て乗せてくれた。ずっと歩いていたら炎天下のアスファルトが今回最大の難所になっていたかも。助かった。

須原駅には駅前の食堂も何もない。トイレで着替え、自販機のビールを見つけて飲み、本数の少ない列車を待った。

■今回のルート

最近のコメント